Tome 2 : Notes 7 (suite 2): Les Mille et une Nuits - Textes et traducteurs

(Galland, origine, manuscrits et structure des Nuits, récit-cadre, Mardrus, Khawam, Burton)

20) n° 1421-23 Les Mille et Une Nuits, Contes Arabes traduits par Galland, nouvelle édition préfacée par Gaston Picard, Classiques Garnier, édit. Garnier Frères, Paris, 1955.

21) n° 3147-49 Les Mille et Une Nuits, Contes Arabes, traduits par A. Galland, édit. Ernest Bourdin, Paris, (1840).

22) n° 1079 Georges May: Les Mille et Une Nuits d’Antoine Galland ou le chef-d’oeuvre invisible, édit. Presses Universitaires de France, Paris, 1986.

23) n° 1996 Mohamed Abdel-Halim: Antoine Galland, sa vie et son oeuvre, thèse de doctorat, édit. A. G. Nizet, Paris, 1964.

24) n° 1857-58 Journal d’Antoine Galland pendant son séjour à Constantinople (1672-1673), publié et annoté par Charles Scheffer, édit. Ernest Leroux, Paris, 1881.

Pendant deux siècles et plus les Mille et Une Nuits ont fait partie des livres les plus lus de tout le monde occidental, tout de suite après la Bible et probablement avant Don Quichotte. Tout a démarré avec la parution des douze volumes de la version Galland qui s’est échelonnée de 1704 jusqu’en 1717 et qui a immédiatement rencontré un accueil enthousiaste. Chauvin dont j’ai déjà parlé a recensé une vingtaine de rééditions au XVIIIème siècle, une soixantaine au XIXème et des traductions au cours du seul XVIIIème en une dizaine de langues. La traduction en anglais et en allemand a commencé avant la fin de l’édition complète en français. Je crois que l’on peut affirmer sans beaucoup se tromper que ce livre a été un véritable catalyseur pour le développement de l’étude de l’Orient tant arabo-persan que indien. Eveiller la curiosité pour ce monde devait d’ailleurs être l’un des objectifs de Galland puisqu’il écrit dans son avertissement: «Tous les Orientaux, Persans, Tartares et Indiens paraissent (dans ces contes) tels qu’ils sont, depuis les Souverains jusqu’aux personnes de la plus basse condition. Ainsi, sans avoir essuyé la fatigue d’aller chercher ces Peuples dans leur Pays, le Lecteur aura ici le plaisir de les voir agir, et de les entendre parler.» Une curiosité pour l’Orient qui va aller en s’amplifiant jusqu’au XIXème siècle. Et qui honore l’Occident quoi qu’en dise le Libanais américain Edward Saïd (voir n° 2504 Edward W. Saïd: L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, édit. du Seuil, Paris, 1980) qui trouve ce regard bien déformant et dégradant.

Personnellement je crois que les Mille et Une Nuits de Galland ont aussi amplifié la mode des contes de fées qui était déjà bien lancée puisque Perrault avait fait paraître ses contes en 1694 et 1697 et que Mme d’Aulnoye lui était même antérieure d’une ou deux années. Toujours dans son avertissement à la première édition Galland fait miroiter l’aspect merveilleux de ses contes: «si les Contes de cette espèce sont agréables et divertissants par le merveilleux qui y règne d’ordinaire, ceux-ci doivent l’emporter en cela sur tous ceux qui ont paru: ils sont remplis d’événements qui surprennent l’esprit, et qui font voir de combien les Arabes surpassent les autres Nations en cette sorte de composition.»

Galland aurait probablement préféré passer à la postériorité comme savant plutôt que comme traducteur de Contes arabes. Encore eût-il fallu qu’il écrive moins bien. Or, et c’est pour cela que Georges May parle de chef-d’oeuvre invisible, sa traduction est une véritable création littéraire. Sa langue est cette merveilleuse langue du XVIIIème siècle que j’aime tant. Il raconte Haroun al-Rachid avec le langage de la Cour. Les passages trop osés sont rendus par des allusions et des mots couverts qui avec beaucoup d’élégance font parfaitement comprendre ce qui se passe. L’histoire que je vous ai déjà contée de la jeune fille enfermée par l’effrit et qui veut se faire «baiser» par le roi Shariar et son frère devient presque délicate chez Galland: «la dame les prit par la main, et s’étant un peu éloignée avec eux sous les arbres, elle leur fit librement une proposition très vive: ils la rejetèrent d’abord; mais elle les obligea, par de nouvelles menaces, à l’accepter. Après avoir obtenu d’eux ce qu’elle souhaitait, etc...» Et puis à force de travailler sur l’adaptation en français du manuscrit récupéré à Damas, Galland devient lui-même un véritable conteur arabe au point d’introduire pour la première fois, dans le corps des Mille et Une Nuits, où ils se fondent à merveille, deux contes qui n’en font pas partie et qui ont pourtant fait sa célébrité: Ali Baba et la Lampe d’Aladin.

Mais Galland n’a pas seulement un talent de conteur (que lui-même ne soupçonnait peut-être pas de posséder lorsqu’il s’est attablé à cette immense tâche de traducteur), il a eu en plus une chance inouïe: celle de tomber sur un manuscrit qui est reconnu aujourd’hui comme le plus ancien de tous ceux que l’on connaît (on y reviendra encore). C’est à Constantinople, dans les années 1680 qu’il découvre les Voyages de Sindbad et qu’il entend parler des Mille et Une Nuits. Et c’est un ami d’Alep en Syrie qui lui procure en 1701 ce fameux manuscrit sur lequel sont basés les neuf premiers tomes de son oeuvre. Nouveau coup de chance: Galland rencontre à Paris chez un ami voyageur un maronite d’Alep, un certain Hanna, qui parle aussi turc et français et qui connaît plein de «contes arabes fort beaux» qu’il raconte à Galland qui les résume. Et lui en remet un par écrit: celui d’Aladin. Les contes transmis oralement sont ceux d’Ali Baba, d’Ali Coggia, du cheval d’ébène, du Prince Ahmed, des deux soeurs et toute une série de contes rassemblés sous le titre des aventures du calife Haroun al-Rachid. Or on n’a jamais trouvé d’autre manuscrit fiable ni d’Ali Baba et les Quarante Voleurs ni d’Aladin et sa Lampe Merveilleuse! Incroyable, non? A quoi tient la survie des belles histoires!

Mais alors qui était donc cet Antoine Galland? Un homme modeste, intéressé surtout par l’étude, et qui a pourtant eu une vie assez extraordinaire. Né en Picardie (1646), d’un père petit artisan qui meurt quand son fils a quatre ans, sa mère devant travailler de ses mains pour subsister, cet homme devient - on a peine à le croire - un des grands orientalistes de l’époque, apprend déjà le grec et l’hébreu avec un chanoine de Noyon, vient à Paris à 15 ans, suit les cours pendant quatre ans d’un des plus fameux collèges parisiens où l’on utilise exclusivement le latin, puis entre au Collège Royal où son avidité de connaissances peut amplement se satisfaire, y apprend l’arabe parmi beaucoup d’autres matières telles que la philosophie, les mathématiques, la médecine, etc., puis accompagne un ambassadeur à Constantinople (il a 24 ans), poussé par les Jansénistes de Port-Royal qui veulent savoir si les Orthodoxes croient comme les Catholiques à la transsubstantiation, car ils en discutent avec les protestants (vous savez, l’histoire de savoir si dans l’Eucharistie le corps du Christ est réellement présent! Quand j’étais jeune j’avais un Missel où dans les pages d’introduction il y avait des explications sur le dogme et on présentait par des images et des slogans la croyance catholique: ceci est véritablement le Corps du Christ, et celles des hérétiques: ceci symbolise le Corps du Christ ou on fait ceci en mémoire du Christ). Il va y rester 5 ans, y apprendre le turc et le persan, voyager en Terre Sainte, en Syrie et en Grèce, apprendre le grec moderne aussi, puis rentrer à Paris, devenir Numismate du Roi, repartir pour un court voyage à Messine et à Smyrne, et enfin partir à nouveau avec un nouvel ambassadeur en Turquie en 1679 et y rester 8 ans, enfin rentrer en France et travailler avec un autre orientaliste célèbre de l’époque, d’Herbelot, à une encyclopédie: la Bibliothèque Orientale, un ouvrage admirable, qu’il va d’aiileurs publier lui-même, d’Herbelot étant décédé (voir n° 3231 Barthélémy d’Herbelot: Bibliothèque Orientale, ou Dictionnaire universel, contenant généralement Tout ce qui regarde la connaissance des Peuples de l’Orient, édit. J. E. Dufour & Ph. Roux, Maestricht, 1776, une édition rigoureusement identique à l’originale qui date de 1697. L’ouvrage est un grand in-folio et compte 954 pages. D’Herbelot est mort en 1695). Galland va même finir par devenir Professeur d’arabe au Collège de France. Conclusion: même sous l’Ancien Régime on pouvait, en partant d’une extraction plutôt basse, arriver aux plus hautes charges, à condition d’avoir du talent et... pouvoir compter sur l’appui de l’Eglise.

Et le texte original dans tout cela? Muhsin Mahdi, dont je vais parler plus loin et qui a fait un véritable travail de détective concernant les manuscrits et les éditions modernes des Mille et Une Nuits, estime que Galland s’est basé à 46% sur son manuscrit d’Alep en trois volumes que l’on trouve encore aujourd’hui à la Bibliothèque Nationale, à 4% sur son manuscrit de Sindbad, à 20% sur un ou plusieurs autres manuscrits qui semblent perdus aujourd’hui et à 30% sur les histoires transmises par Hanna, le fameux maronite d’Alep. En quelque sorte on peut donc dire que Galland est le créateur de ses Nuits. On a beaucoup glosé à ce propos sur la fidélité des traductions, sur la trahison des traductions (tout commentateur se croit obligé de citer l’expression italienne: traduttore, traditore, ou traduire égale trahir), sur les Belles Infidèles (il y a même un ouvrage qui porte ce titre: voir Roger Zuber: Les Belles Infidèles, édit. Armand Colin, Paris, 1968). Je ne sais qui a inventé ce terme, peut-être Borges: dans son Histoire de l’Eternité (voir n° 2498 Jorge Luis Borges: Oeuvres Complètes - Histoire de l’Eternité - Les Traducteurs des «Mille et Une Nuits»: le Capitaine Burton - le Docteur Mardrus - Enno Littmann, édit. Pléiade - Gallimard, Paris, 1996) il regrette que chez Littmann «on ne trouve rien d’autre que la probité allemande», et sa platitude pourrait-on ajouter, et il se réjouit de la liberté créatrice des traductions de Burton et de Mardrus. Elles intègrent comme d’ailleurs celle de Galland tout un passé littéraire propre. «Mardrus ne traduit pas les mots mais les spectacles du livre.» «La traduction de Mardrus est la plus lisible de toutes - après celle incomparable, de Burton qui n’est pas fidèle.» Et à André Gide qui chante les louanges de Mardrus et sa prétendue fidélité, Borges répond: «L’infidélité de Mardrus, son heureuse infidélité créatrice, voilà ce qui doit nous importer.»

25) n° 2296 The Thousand and One Nights (Alf Layla wa-Layla). From the earliest known sources. Arabic text edited with introduction and notes by Muhsin Mahdi James Richard Jewett, Professor of Arabic, Harvard University, Part 3 Introduction and Indexes, E. J. Brill, Leiden, 1994.

C’est le Père Gavin de Boston qui m’a parlé de Mahdi. Et c’est mon ami Fouad qui connaissait mon intérêt pour les Nuits qui m’a introduit auprès du Père Gavin. Father Carney Gavin était curateur de la section sémite du Musée de Boston. Il s’occupait aussi d’Archives de documentation historique à Brighton dans le Massachusetts. Son intérêt dans les Mille et Une Nuits, j’allais l’apprendre plus tard, allait aux illustrations des Nuits, depuis les premières éditions Galland où les belles dames de Bagdad ressemblaient fort aux marquises de la Cour de Versailles, jusqu’au XXème siècle lorsque tous nos peintres orientalistes n’arrêtaient pas de fantasmer sur les belles odalisques des harems. Il y cherchait surtout la façon dont allait évoluer l’image que l’Occident se faisait de l’Orient. Ma rencontre avec le Père Gavin mérite d’être contée. J’avais décidé de passer un week-end à Boston pour visiter quelques bouquinistes et je lui avais téléphoné pour prendre rendez-vous. Installé au bar de l’hôtel, je vois arriver une vraie armoire à glace, grand, les épaules larges, le ventre rebondi, accompagné d’une ravissante jeune fille, genre sportive style 1925. C’est ma nièce, me dit-il. Je n’avais aucune raison de mettre en doute la parole d’un ecclésiastique. Tout de suite il me propose de m’inviter à dîner. J’avais réservé mon hôtel dans la zone des anciens docks rénovés, pas loin du quartier italien. Il me dit: je connais un restaurant italien pas trop loin, on est toujours très bien reçus mais il est un peu spécial, on dit qu’il sert de quartier général à certaines organisations, j’espère que cela ne vous choque pas. Mon Père, lui dis-je, je connais les liens spéciaux tissés entre l’Eglise et La Mafia. Nous avons l’habitude en Europe. On prend quand même la voiture. Une superbe Alfa décapotable. C’est la nièce qui conduit. Le restaurant est incroyable: pratiquement vide de tout client, surchargé de peintures et de décorations les plus baroques possibles. Même une fresque au plafond, genre Chapelle Sixtine. Des images du Pape, bien sûr. On s’installe. Sans qu’on commande on nous apporte un plat après l’autre. Tout à coup une écuelle de pommes de terre. Je m’étonne. La nièce glousse: c’est leur plaisanterie habituelle. C’est parce qu’on est irlandais! Le Père avait une conversation brillante. Il parlait français et allemand, avait fait ses études à Vienne, connaissait les Habsbourg et la famille grand-ducale. Et puis à la fin du repas arrive un digne Italien pour nous saluer. C’est le padrone, me dit le Père. Et il se lève. Et qui croyez-vous allait embrasser l’anneau de l’autre? C’est le Père Gavin qui est allé s’incliner devant le padrone et lui a pris la main pour la porter à ses lèvres! Bien sûr personne n’a payé.

Le bouquin de Mahdi est un vrai roman policier. Il y a dans les Nuits un corps relativement homogène qui est probablement l’oeuvre d’un auteur unique et qui correspond au manuscrit de Galland. Ce manuscrit date du XIVème siècle et provient de Syrie. Il y a d’autres manuscrits plus tardifs qui ont eux aussi un corps plus ou moins homogène mais légèrement différent et qui est originaire d’Egypte. Mais autour de ce centre sont venus s’agglomérer un tas d’histoires diverses par leur forme, leur provenance et leur date de composition. Et le fautif dans tout cela, c’est Galland et tous ces Français cartésiens qui se sont imaginé que si le titre de l’ouvrage parlait de mille et uns contes il fallait bien qu’il existât un manuscrit complet qui contienne ce nombre mythique. Alors qu’il ne fallait quand même pas être un grand clerc pour comprendre que pour les Arabes un tel nombre ne voulait rien dire d’autre que: il y en a beaucoup!

A cause de Galland et de son succès tout le monde va donc chercher des manuscrits plus complets... et à défaut de les trouver, les fabriquer. Premier faussaire: un certain Dom Denis Chavis qui en collaboration avec Jacques Cazotte, l’auteur du Diable amoureux (voir n° 0172 Cazotte: La Patte du Chat - Le Diable Amoureux, avec La Prophétie de Cazotte de La Harpe, une préface de Lucien Maury et une pointe sèche de Mario Prassinos, ex. numéroté, édit. Stock - Delamain et Boutelleau, Paris, 1949) fait paraître en 1788-89 à Genève une Continuation des Mille et une Nuits. Ce Chavis, un prêtre d’origine syrienne va fabriquer un faux manuscrit en mélangeant une copie du manuscrit de Galland, des morceaux d’un autre manuscrit trouvé en Syrie et la re-traduction en arabe de toutes les autres histoires racontées par Galland (en particulier les histoires Hanna) sauf les Aventures de Sindbad (que tout le monde savait ne pas faire partie des Nuits). C’est sur cette base que va travailler Cazotte en y ajoutant encore quelques histoires créées par lui. Et c’est ainsi qu’il arrive à ses 1001 Nuits. Et que tout ceci rentre dans le fameux Cabinet des Fées de la fin du XVIIIème siècle sous le titre: Suites des Mille et Une Nuits.

Nouveau faussaire nettement plus dangereux, car il est lettré et reconnu comme quelqu’un de sérieux par d’éminents orientalistes tels que Silvestre de Sazy: le Syrien, encore un, Michel Sabbagh (né à Acre). Sabbagh est nommé conservateur des manuscrits de la Bibliothèque du Roy. Le faux qu’il va fabriquer sera beaucoup plus élaboré: une copie de Galland, une copie du faux Chavis, une copie du manuscrit syrien de Chavis et une copie du seul autre manuscrit qui existait en France à l’époque de Galland, celui d’un commerçant de Marseille: Maillet, et qui en plus des histoires de Galland comprenait un roman de chevalerie arabe: le Roman d’Umar al-Numar. Le manuscrit ainsi fabriqué va comporter les fameuses 1001 Nuits et sera supposé avoir été copié scrupuleusement d’un manuscrit originaire de Bagdad et daté de 1703. Ce deuxième faux va avoir des conséquences funestes: il empêchera de voir que le Chavis était déjà une contrefaçon et il va polluer deux des quatre éditions arabes réalisées au XIXème siècle: celle de Leipzig et la deuxième de Calcutta.

Il y a encore un autre faux du même genre fait par un certain Varsy et qui concerne Ali Baba et les quarante voleurs, un manuscrit soi-disant découvert en 1910 mais qui n’aura pas d’effet sur les autres éditions. Par contre ce qui se passe au Moyen-Orient c’est une incroyable quête de manuscrits complets, toujours liée à cette croyance au chiffre mille et un!

Il faut dire que les Arabes cultivés étaient plutôt surpris du succès en Orient de ces contes populaires, un peu grivois, très éloignés de la sophistication de la littérature arabo-persane classique, et que l’on ne tenait pas - il faut bien le dire - en très grande estime. Mais comme tous les voyageurs européens, tous les interprètes des ambassades européennes cherchent des manuscrits des Mille et Une Nuits, eh bien on va en fabriquer aussi, pas en faisant des faux, mais simplement en rassemblant toutes les histoires populaires que l’on connaissait et en les incorporant grâce au fameux récit-cadre de Schéhérazade, dans les collections connues. Et c’est ainsi qu’on peut affirmer qu’aucune des grandes éditions arabes du texte du XIXème siècle n’est authentique. L’édition de Calcutta 1 (1814 - 18) est peut-être encore la moins trafiquée parce que plus courte (W. von Schlegel avait déjà dit que la collection la plus authentique sera forcément la moins complète). L’édition de Breslau, composée par un orientaliste allemand, Habicht, qui a vécu à Paris entre 1797 et 1807, est entièrement basée sur les manuscrits de Galland et les faux de Chavis et de Sabbagh. L’édition de Bulaq (1835) (Bulaq est un faubourg du Caire) est basée sur deux groupes de manuscrits: un premier groupe est constitué de collections d’histoires incomplètes et souvent tronquées qui semblent avoir un ancêtre commun datant du milieu du XVIIème siècle, le deuxième est plus standardisé, basé principalement sur une recension créée par un cheikh vers 1775 qui y a ajouté beaucoup de contes plus récents ainsi que le roman de Chevalerie d’Umar al-Numar, et ceci très probablement sur une suggestion européenne. Enfin la deuxième édition de Calcutta (1839 - 1842) est basée sur un manuscrit égyptien soi-disant disparu et qui n’a probablement jamais existé. Mahdi pense qu’il a été fabriqué par un certain Salt, un Consul britannique, qui a demandé à un scribe de rassembler tout ce qui était connu. Il a en tout état de cause été pollué lui aussi par les faux de Chavis et de Sabbagh.

Alors vous ai-je dégoûté à tout jamais de lire ou de relire les Mille et Une Nuits avec toutes ces histoires rocambolesques? Ce serait vraiment dommage. Ces histoires sont si merveilleuses. Même celles qui ont été rajoutées. Après tout ce sont aussi des histoires arabes.

26) n° 1098 Enver F. Dehoï: L’Erotisme des «Mille et Une Nuits», édit. Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1961.

27) n° 1076 Michel Gall: Le Secret des Mille et Une Nuits, édit. Robert Laffont, Genève, 1972.

28) n° 1995 M. Lahy-Hollebècque: Le Féminisme de Schéhérazade, La Révélation des Mille et Une Nuits, édit. Radot, Paris, 1927.

Les Mille et Une Nuits ont inspiré d’innombrables études. L’étude sur l’érotisme ne présente pas beaucoup d’intérêt. Elle ressasse des sujets déjà largement développés par Burton dont on parlera plus loin.

Le Secret des Mille et Une Nuits est surtout axé sur l’hermétisme et les mythes. On parle de la relation entre l’oiseau Rokh et le Garuda des légendes indiennes (encore présent aujourd’hui dans le nom de la Compagnie d’aviation indonésienne Garuda Airlines), de Salomon devenu Grand Maître de la Magie (et surtout maître des génies), de la mystérieuse ville d’Iram que l’on trouve dans les contes «la Ville d’Airain» et «Iram aux Colonnes» (qui ne se trouvent d’ailleurs pas chez Galland) et que Gall cherche à rapprocher de l’Atlantide de Platon, etc.

Le professeur d’Université Lahy-Hollebècque publie son étude sur Schéhérazade dans le cadre d’une collection appelée «Les Cahiers de la Femme» et dans un esprit très féministe. Pour lui Schéhérazade civilise Schariar. Un peu simpliste, même si ce n’est pas entièrement faux. Il ne faudrait quand même pas oublier que tout le début du livre est drôlement misogyne: faut-il rappeler que le frère de Schariar trouve sa femme dans son lit avec le cuisinier, que Schariar voit sa reine batifoler avec quarante esclaves noirs et que sur la route d’Allah les deux frères ont leur fameuse aventure avec l’adolescente de l’Effrit? Ceci étant la figure de Schéhérazade est vraiment admirable dans le sens antique du terme. Elle est supérieure au roi, supérieure à son père qui cherche à lui éviter le sacrifice de sa vie. En lui racontant des fables exemplaires: l’histoire de l’âne qui donne un conseil au boeuf, celui de paraître malade pour échapper à un travail harassant, et qui finalement est forcé de remplacer le boeuf dans sa tâche, voyant ainsi son bon conseil se retourner contre lui (on dirait une histoire de bêtes de Marcel Aymé). Puis comme Schéhérazade n’est pas impressionnée par cette fable, il lui raconte la suite, l’âne pour s’en sortir qui dit au boeuf qu’il a entendu le maître dire que s’il continue à être malade, il va être livré au boucher, le maître qui entend le langage des animaux va s’esclaffer, ce qui excite la curiosité de sa femme qui n’arrête pas de le harceler pour connaître son secret jusqu’à ce que lassé il la rosse d’importance. Veux-tu, dit le père à sa fille, que j’agisse avec toi comme le mari avec sa femme? Mais rien ne saurait arrêter Schéhérazade. Telle Antigone elle est prête à mourir pour son idée. J’ai dit plus haut que pour vaincre la force de l’homme la femme doit utiliser la ruse, mais elle peut aussi - et là je suis d’accord avec le Professeur - dévier l’impact de cette force primaire, en apprivoisant le fort par la culture, en l’éveillant à la beauté, à l’amitié, à l’amour, à la morale. Les Mille et Une Nuits peuvent donc bien être comprises comme un livre civilisateur transmettant des connaissances et enseignant un art de vivre.

29) n° 2771 Ferial Jabouri Ghazoul: The Arabian Nights: a Structural Analysis, édité par Cairo Associated Institution for the Study and Presentation of Arab Cultural Values, Le Caire, 1980.

30) n° 2276 Nikita Elisséeff: Thèmes et Motifs des Mille et Une Nuits, Essai de Classification, Institut Français de Damas, Beyrouth, 1949.

31) n° 2847 David Pinault: Story-telling Techniques in the Arabian Nights, édit. E.J.Brill, Leiden, 1992.

32) n° 2487 Mia I. Gerhardt: The Art of Story-telling, a literary study of the Thousand and One Nights, édit. E.J. Brill, Leiden, 1963.

Ghazoul a écrit son essai avec l’appui des universités américaines de Columbia et de Harvard (le professeur Mahdi) et avec un lecteur bien connu en France, T. Todorov (c’est un chercheur du CNRS spécialisé en linguistique et en communication, voir p. ex. son étude sur la communication entre les Conquistadors et les Aztèques: n° 1872 Tzvetan Todorov: La conquête de L’Amérique, la question de l’autre, édit. Seuil, Paris, 1982). C’est une étude structuraliste des textes arabes. Je passe.

L’étude d’Elisséeff est concise et très claire. Elle fait d’abord un historique des antécédents connus de l’oeuvre chez les Arabes et les Persans, des manuscrits connus, des différentes traductions, des éditions en arabe et des études concernant le récit-cadre. Mais Elisséeff a surtout le mérite de faire pour la première fois, du moins à ma connaissance, une analyse des motifs et des thèmes présents dans les Mille et Une Nuits, un peu à la manière des analyses qui ont été faites, à une toute autre échelle, pour les contes et les légendes folkloriques européennes.

David Pinault est Professeur adjoint en religion et études islamiques à l’Université Colgate à Hamilton (New-York). L’étude de Mia Gerhardt est plus ancienne. Je la considère néanmoins comme la plus intéressante et la plus complète, même si aussi bien Mahdi que Ghazoul déplorent le fait qu’elle ne connaisse pas l’arabe (mais Mahdi loue malgré tout son travail).

Parlons d’abord des antécédents connus. Deux références sont citées habituellement: les Prairies d’Or de Maçoudi qui, en 965, parle d’un recueil persan appelé les Mille Contes, et le Fihrist (987) qui traite tous ces recueils de contes avec beaucoup de mépris. Il paraît que même Mahomet, quand il dit dans le Coran: «Il y a une personne qui achète des histoires frivoles qui dévient les hommes du chemin d’Allah. C’est un ignorant qui se moque des chemins d’Allah. Pour ce genre d’hommes il y aura un châtiment humiliant.», pensait aux Mille et Une Nuits! On a trouvé en Afrique du Nord des manuscrits relativement récents avec le titre de Cent et Une Nuits (voir n° 1080 Gaudefroy-Demombines: Les Cent et Une Nuits, édit. E. Guilmoto Libr. Orientale et Américaine, Paris, 1911). Cet ouvrage, largement étudié par Chauvin, commence par un récit-cadre légèrement différent de celui des Mille et Une Nuits: Le Roi de l’histoire demande à son vizir de lui trouver un homme beau, bon, intelligent et qui puisse lui servir de compagnon (en fait de mignon, je suppose). Le vizir réussit dans sa tâche, ramène le jeune homme, qui au milieu du voyage s’aperçoit qu’il a oublié quelque chose chez lui, puis revient un peu plus tard, le visage décomposé et malade. Le Roi l’accepte quand même, lui propose de se reposer dans son jardin. Après un certain temps le jeune homme redevient beau comme avant. C’est qu’au retour chez lui il a vu sa femme le tromper, mais après un séjour dans les jardins du roi il s’est aperçu que le roi était aussi mal nanti que lui (ce qui n’est pas étonnant si le roi était pédéraste).

C’est le moment de parler du récit-cadre des Mille et Une Nuits. C’est notre folkloriste Emmanuel Cosquin (voir n° 2050 Emmanuel Cosquin: Etudes Folkloriques, Le Prologue-cadre des Mille et Une Nuits, édit. Edouard Champion - Libr. Ancienne Honoré Champion, Paris, 1922) qui a étudié ce récit en détail. Il est composé de trois motifs: mari trompé - effrit joué - conteuse ingénieuse. Dans le prologue des Cent et Une Nuits on a le premier motif et le troisième. L’homme au beau visage qui perd sa beauté dans son chagrin a son pendant dans les Mille et Une Nuits: c’est le frère de Schariar qui lui aussi devient jaune et maigre jusqu’au moment où il découvre que son frère est encore plus cocu que lui. Cosquin prétend que E. Chavannes a trouvé la même histoire dans un recueil de contes chinois originaire de l’Inde (le Tripitaka) et qui daterait de 251. Il paraît qu’elle se trouve également dans l’Arioste (Orlando Furioso).

En fait les histoires-cadres les plus connues sont les suivantes:

Le Livre de Sindibad ou Livre des 7 Vizirs que nous connaissions déjà en Europe grâce à un récit italien: le Livre des Sept Sages de Rome déjà cité (voir n° 1116 Zahiri de Samarkand: Le Livre des sept vizirs, traduit du persan par Dejan Bogdanovic, édit. Sindbad, Paris, 1986 et n° 2049 Essai sur les Fables Indiennes par Loiseleur-Deslongchamps et Le Roman des Sept Sages de Rome, publié par Le Roux de Lincy, libr. Techener, Paris, 1838). C’est l’histoire d’un prince dont le précepteur a appris en consultant les astres que le prince serait en grand danger de mort s’il ne se gardait de parler pendant sept jours et si lui-même, Sindibad, ne se cachait pendant cette période néfaste. Or l’une des femmes du harem veut en profiter pour coucher avec le prince. Comme celui-ci résiste, elle l’accuse d’avoir voulu le violer (vieille histoire!) et le roi le condamne à mort. Mais heureusement le roi a sept vizirs sages qui vont se relayer pour raconter des histoires au roi pour retarder l’exécution jusqu’au jour où le danger sera passé, que le prince pourra s’expliquer et le précepteur Sindibad reparaître.

Les Contes du Perroquet (voir n° 1115 Les Contes du Perroquet, texte persan traduit par L. Bogdanov, premier drogman de la Légation de France en Afghanistan, édit. Libr. Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1938) sont l’histoire hilarante de ce marchand qui, devant partir en voyage, confie l’honneur de son ménage à un perroquet. Celui-ci, chaque fois que la femme se prépare à sortir pour rejoindre son prince charmant, commence à lui raconter une histoire tellement prenante qu’elle retarde sa sortie, puis voyant qu’il est trop tard, remet sa rencontre amoureuse au lendemain.

Les Contes du Vampire (voir n° 1336 Contes du Vampire, traduits du sanscrit et annotés par Louis Renou, édit. Gallimard, Paris, 1979 et n° 2105 Vikram and the Vampire, tales of Hindu devilry, adapted by Captain Sir Richard F. Burton and edited by his wife Isabel Burton, Memorial Edition, Tylston and Edwards, Londres, 1893) sont basés sur un récit-cadre qui ne cherche pas tellement à retarder un événement mais à éduquer un roi. Celui-ci s’est engagé à rapporter à un magicien un cadavre suspendu à un arbre qui se révèle être un vampire (en fait une goule) doué de beaucoup d’humour. Pendant que le roi le transporte sur son épaule enfoui dans un sac, le vampire lui raconte des histoires et chaque fois que le conte s’achève, il pose des questions au roi sur la morale de l’histoire. Et chaque fois que le roi qui comme tous les rois est très imbu de lui-même, surtout qu’il se prend pour un philosophe, répond en ratiocinant au Vampire, celui-ci, dans un grand éclat de rire, s’échappe du sac et se retrouve pendu à une branche de son arbre. Le texte le plus ancien de ce récit date du XIèmè siècle. Il ne semble pas qu’il ait intéressé les Persans et donc les Arabes. La traduction de Louis Renou qui était Professeur à la Sorbonne, Membre de l’Institut et un indianiste renommé (son essai sur l’Inde est connue: voir n° 2460 et 61 Louis Renou et Jean Filliozat: L’Inde Classique, Manuel des Etudes Indiennes, édit. Payot, Paris, 1947) est basée sur la grande collection de contes hindous faite par Somadeva entre 1063 et 1081 et connue sous le nom d’Océan des Histoires (voir n° 2051 à 2060 The Ocean of Story being C. H. Tawney’s translation of Somadeva’s Kathâ Sarit Sâgara, now edited with introduction, fresh explanatory notes and terminal essay by N. M. Penzer, Member of the Folklore Society, of the Anthropoligical Society and of the Asiatic Society - c’est le même Penzer qui a édité une bibliographie annotée de Richard Burton - édit. Chas. J. Sawyer Ltd. Londres, 1924. A noter que cette oeuvre a également été traduite récemment en français: voir n° 2674 Somadeva: Océan des rivières de contes, La Pléiade-Gallimard, Paris, 1997).

En Europe nous avons, nous aussi, utilisé le procédé du récit-cadre. Nous avons trois exemples fameux: le Décaméron, les Nuits Facétieuses de Straparole et les Contes de Canterbury.

Le Décaméron date de 1348-49 (voir n° 0966-68 Contes de Boccace, illustrations de Jacques Wagrez, traduction et notes de Francisque Reynard avec une biographie de Boccace, édit. Jacques Tallandier, Paris et aussi n° 0965 Vingt Contes de Boccace traduits par Antoine Le Maçon, édit. Gibert Jeune, Paris, avec les délicieuses illustrations de Brunelleschi). L’histoire se passe au moment où la peste ravage Florence. «Sept jeunes dames, en habits de deuil, unies par l’amitié, le voisinage ou la parenté, sages et de sang noble, belles de corps, distinguées de manières et d’une honnêteté parfaite (hum!), se rencontrèrent après les offices divins, dans la vénérable église de Santa-Maria-Novella. Elles s’assirent en cercle, et après de nombreux soupirs, laissant de côté les patenôtres, elles se mirent à causer des misères du temps.» Pampinéa propose alors de laisser les miasmes de Florence et de se réfugier dans une des nombreuses propriétés qu’elles possèdent dans la campagne toscane «pour nous y livrer à toute l’allégresse, à tout le plaisir que nous pourrons prendre, sans dépasser en rien les bornes de la raison. Là on entend les petits oiseaux chanter; on voit verdoyer les collines et les plaines, et ondoyer les champs de blé non autrement que la mer; on voit plus de mille espèces d’arbres, et l’on aperçoit plus librement le ciel qui, tout courroucé qu’il soit, ne nous refuse pas ses beautés éternelles, bien plus belles à contempler que les murs vides de notre cité.» Oui mais il faut des hommes pour les guider. Coup de chance: «Voici qu’entrèrent dans l’église, trois jeunes gens, d’humeur plaisante et de belles manières, chez qui la perversité du temps n’avait pas réussi à éteindre ni même refroidir l’ardeur amoureuse.» Ils avaient leurs dames parmi les sept et quelques autres étaient parentes ou alliées. On part donc à dix. On trouve un palais au sommet d’une petite montagne dans la verdure, éloignée de toute route. «Dans les chambres, les lits étaient faits, et la joyeuse compagnie, à son arrivée, trouva non sans plaisir tous les appartements garnis et jonchés d’herbes odoriférantes et de toutes les fleurs que la saison pouvait produire.» Il y avait des puits d’eau fraîche et les caves étaient pleines de vins de prix. Ils vont alors vivre dans une fête éternelle, mais décident que chaque jour «à nonne, ils s’en aillent en un pré où l’herbe était verte et haute, abrité du soleil qui est haut et de la chaleur qui est grande, et où l’on n’entend d’autre bruit que le cri de la cigale, là-haut, parmi les oliviers,» et que chacun à tour de rôle raconte ces nouvelles qui ont fait le tour du monde, variées par le style et par le sujet, émouvantes, comiques, licencieuses. Encore des histoires de cocus, me direz-vous? Oui, mais que serait la littérature mondiale si l’homme n’avait pas de sexe? En tout cas, pour les gens un peu constipés (qui ne me liront de toute façon pas), qui pourraient me reprocher de perdre autant de temps à parler d’histoires bien légères et bien libres, je signale que Boccace a été l’ami de gens éminents, de la reine Jeanne de Naples, de Pétrarque surtout, d’autres gens très doctes de l’époque (Léonce Pilate, Jean de Ravenne), a été l’Ambassadeur de sa ville, s’est lancé dans l’étude des auteurs grecs et latins, a collectionné les vieux manuscrits et copié de sa propre main ceux qu’il ne pouvait acquérir, s’était épris d’une véritable passion pour Dante Alighieri, dont il a écrit une célèbre biographie et a poussé la Seigneurie de Florence à instituer une chaire spéciale pour lire et commenter la Divine Comédie, chaire dont il a lui-même été chargé jusqu’à sa mort en 1375. Une fois de plus, après Galland et avant Burton, on constate que l’on peut, sans déchoir, s’adonner en même temps et avec la même ferveur aux travaux érudits et aux délices des contes.

Giovan Francesco Straparola de Caravaggio est moins connu. Il est plus tardif. Ses Nuits ont été publiées en 1550 et 53 (voir n° 2286 - 89 Les Facétieuses Nuits du Seigneur J.-F. Straparole traduits par J. Louveau et P. de Larivey, publiées avec une préface et des notes de G. Brunet et des dessins de J. Garnier, à la Librairie des Bibliophiles, Paris, 1882 et aussi n° 2069-70 Les Facétieuses Nuits de Straparole, trad. Jean Louveau - Pierre de Larivey, Bibliothèque Elzevirienne, édit. P. Jannet, Paris, 1857). Du point de vue littéraire elles n’atteignent pas le niveau des Contes de Boccace. Mais elles utilisent un procédé de récit-cadre analogue: un ancien évêque de Lodi, de la maison des Sforza, est contraint par les guerres civiles de se retirer avec sa fille, une jeune veuve, dans un palais sur l’île de Murano dans la lagune de Venise. Il est entouré d’aimables dames et de gentilshommes honorables. On veut prendre quelque «galante récréation» et on convient que chaque soir les divers membres de la société raconteront tour à tour une fable, souvent suivie «d’une énigme qui sera subtilement interprétée et résolue» (un peu comme les questions du Vampire).

Procédé analogue chez Chaucer (voir n° 0573 The Canterbury Tales of Geoffroy Chaucer, a new modern English Prose translation by R. M. Lumiansky, édit. Washington Square Press, New-York, 1964 et l’édition bilingue: n° 0577 Chaucer: Les Contes de Canterbury, introduction par Floris Delattre, Prof. à la Sorbonne, édit. Montaigne-Aubier, Paris, 1942). Le cadre est le grand pèlerinage qui amène les foules de Londres jusqu’à la Cathédrale de Canterbury, où est enterré l’archévêque Thomas Becket, assassiné, martyr, et qui n’était pourtant pas particulièrement tolérant en matière de moeurs. L’histoire commence au printemps et annonce la force irrésistible de la vie, «when April with its gentle showers has pierced the March drought to the root and bathed every plant in the moisture which will hasten the flowering...». Le propriétaire de l’auberge, le Tabard, au sud de Londres, où est rassemblée la troupe la plus hétéroclite de pèlerins que l’on puisse imaginer, propose de les accompagner et de les guider à condition que chacun raconte deux histoires plaisantes à l’aller et deux autres pendant le retour, «for truly there’s no fun or pleasure in riding along as dumb as a stone». Chaucer qui est mort en 1400, n’a jamais réussi à terminer son ouvrage. Ce qui ne l’empêche pas d’être un chef-d’oeuvre, car ses histoires (qui ne sont d’ailleurs pas originales), parce que parfaitement adaptées par le style et le contenu aux différentes classes sociales qui les racontent (bourgeois, clercs, gens du peuple), sont d’une bien plus grande variété que celles de Boccace.

Comme on le voit les récits-cadres de nos Européens sont bien plus artificiels que ceux des Orientaux. Ce ne sont que d’aimables prétextes pour raconter une histoire après l’autre. Ceux de Schéhérazade comme celui des Sept Vizirs sont beaucoup plus dramatiques. On raconte des histoires pour échapper à la mort. C’est vrai qu’il faut être oriental pour croire qu’un conte peut être suffisamment fascinant pour obliger quelqu’un à surseoir à trancher une vie. Quelle est cette culture qui exalte à ce point la parole, le récit? Où la vie réelle s’efface derrière la vie rêvée? Où le conte fait partie de votre existence? Je ne sais pas s’il y a toujours des conteurs sur la Place Jamaa el-Fna à Marrakech, mais je me souviens de mon étonnement à Téhéran lorsque mon ami Afshar, que j’avais engagé pour promouvoir la vente de nos passerelles suspendues - en-dehors de notre malheureuse association avec nos partenaires iraniens -, commençait tout à coup à me regarder et à me dire: «chez nous on raconte que...». Une fois c’était pour me prouver que dans la ville dont il venait (je ne sais plus si c’était Yezd ou je ne sais plus quelle ville de l’intérieur) les gens étaient tellement intelligents et forts en affaires que personne ne pouvait se mesurer avec eux: «On dit qu’un jour un juif voulait se rendre en notre ville pour y chercher à faire fortune. Au moment d’entrer dans la ville il avise quelques jeunes enfants en train de jouer dans un champ. Il en appelle un auprès de lui - il avait l’air d’avoir à peine dix ans - et lui dit: pourrais-tu nous trouver à manger, pour moi, ma poule et mon âne que voilà? Le gamin lui dit: donnes-moi deux dirhams. Le juif s’exécute. Puis le gamin lui dit: tu vois ce champ? Il est plein de pastèques. Tu n’as qu’à te baisser pour en prendre. Tu en manges la chair, tu donnes les pépins à ta poule et l’écorce à ton âne. Quant à tes deux dirhams je les garde pour prix de mon conseil. On dit qu’alors le juif tourna bride, car dans une ville où même les gamins de dix ans ont autant d’esprit, il n’y avait pas moyen pour un juif de gagner sa vie.» Une autre fois, nous montions à pied la grande allée bordée de platanes qui mène à l’hôtel Hilton et qui longe le grand parc du palais royal, il me dit: «Voulez-vous que je vous raconte l’histoire des deux amis?»

«Deux amis s’aimaient d’amour tendre. Tous les jours ils se promenaient le long de cette allée, récitant des poèmes, parlant de la vie, de leurs projets, puis un jour s’arrêtant à l’ombre d’un arbre immense, l’un dit à l’autre: il est possible que la vie nous sépare, mais jurons ici que nous resterons éternellement fidèles à notre amitié et que s’il arrive qu’à un moment de notre existence l’un d’entre nous vive des jours noirs, il se mettra au pied de cet arbre et que l’autre l’y voyant volera à son secours. Ils jurent tous les deux. La vie les sépare. L’un s’engage dans l’armée, devient officier, se couvre de gloire, devient général, arrache le pouvoir, devient shah (toute ressemblance avec des événements réels ne serait que pure coïncidence). L’autre entre dans les affaires, a des hauts, a des bas. Finalement ayant perdu ses dernières ressources, il vient se placer au pied de l’arbre de sa jeunesse. Tous les jours il voit le carrosse du shah sortir du grand portail, descendre la grande allée, passer devant lui. Il lui semble que le shah le toise d’un regard absent, mais jamais ne s’arrête. A la fin notre ami s’emporte, il force le grand portail, se fait arrêter par les gardes, crie qu’il est un ami du shah, les gardes, inquiets, l’amènent dans la salle du trône. Ne te souviens-tu donc point de l’ami de ta jeunesse, se lamente le malheureux? C’est bien possible, lui répond le shah. Ne te souviens-tu donc point de notre serment au pied de l’arbre? lui dit-il encore. Je crois me souvenir en effet, lui dit le shah. Alors comment se fait-il, bien que tous les jours depuis plus d’un mois je sois planté au pied de cet arbre et que tous les jours tu passes devant moi dans ton carrosse doré, tu ne te sois jamais arrêté? Devant le grand arbre tout en bas de l’allée, lui demande le shah? Oui, lui dit l’ami ruiné, celui-là même. C’est là que tu te tenais debout? lui demanda encore le shah. Oui, dit l’autre et les larmes lui vinrent aux yeux. Vois-tu, lui dit le shah, ce grand arbre dont tu parles, lorsque je passe dans mon carrosse, plongé dans mes pensées de roi, eh bien je ne le vois pas. Alors si moi, le shah, je ne le vois pas cet arbre si grand, comment veux-tu que je te vois toi si petit?»

Le récit-cadre de Schéhérazade ne donne pas seulement sa force dramatique aux Mille et Une Nuits. Il est le leitmotiv, comme dit Pinault, des contes, du moins de ceux qui en forment le corpus primitif. Sauver sa tête en récitant des histoires est le thème fondamental qui revient constamment. Et montrer au roi qu’il faut pratiquer la mansuétude. Dès le premier cycle de contes, le Marchand et le Génie. Vous vous souvenez certainement de cet honnête voyageur qui s’arrêtant, incommodé par l’ardeur du soleil, au pied d’un grand noyer, près d’une fontaine d’eau claire, commence son frugal repas: du biscuit et des dattes, puis jette les noyaux à gauche et à droite, jusqu’à ce qu’un terrible génie, cheveux gris et sabre à la main, l’accuse d’avoir tué son fils avec ses noyaux et veut lui appliquer la vengeance du sang. Le génie se montre d’abord généreux puisqu’il accorde au marchand une année pleine pour régler sa succession, puis, lorsque celui-ci revient accompagné de trois vieillards, accepte de retarder l’exécution capitale, en attendant d’entendre le récit de leurs aventures. Et finalement, charmé par les trois histoires, accorde sa grâce au marchand.

L’histoire du Pêcheur et du Génie est plus complexe. Le pêcheur pêche une bouteille. Curieux de voir ce qu’il y a dedans, il la décapsule. S’en échappe un méchant génie (mal embouché aurais-je pu dire), qui apprenant que son maître Salomon est mort, décide de s’adonner librement à ses caprices et apprend au malheureux pêcheur qu’il va le tuer. En lui accordant néanmoins une grâce: celle de choisir la manière dont il souhaite être tué. Le pêcheur qui était vieux et donc malin, lui demande d’abord de lui démontrer qu’il était bien dans la bouteille. Le génie s’exécute. Le pêcheur rebouche la bouteille. Le génie est berné. Vous me demandez: qu’est ce que cette histoire a à faire avec le récit-cadre? Attendez. Ce n’est pas fini. Viennent alors les histoires: celle du roi Younnan et du médecin Douban. Un médecin qui n’a fait que du bien au roi, mais qu’un méchant vizir calomnie jusqu’à ce qu’il arrive à ses fins, mais a laissé sa vengeance entre les pages d’un vieux grimoire enduites de poison. Avant d’être décapité le médecin supplie à maintes reprises le roi en ces termes: «prolongez-moi la vie; Dieu prolongera la vôtre». Et une fois mort, alors que le roi feuillette les pages du grimoire, avide de connaître les prodiges annoncés par le médecin, et sent bientôt les effets du funeste poison, la tête coupée parle encore: «Tyran, voilà de quelle manière sont traités les princes qui, abusant de leur autorité, font périr les innocents. Dieu punit tôt ou tard leurs injustices et leurs cruautés!» Voilà donc la leçon servie au génie et à travers le génie au roi Schariar lui-même.

Même leçon dans l’histoire qui y était imbriquée, celle du mari et du perroquet, une variante de celle que nous connaissons déjà: le perroquet, chargé de surveiller la femme infidèle, rend compte au mari trompé; la femme informée du fait, fait croire par des artifices (une esclave tourne toute la nuit un moulin à bras, une autre verse de l’eau sur la cage où le perroquet a les yeux bandés, une troisième avec un miroir et une chandelle fait passer des éclats de lumière devant l’oiseau) qu’il y avait un violent orage durant la nuit. Il le dit au mari qui, furieux, voyant que le perroquet raconte n’importe quoi, le tue. Et plus tard regrette son mauvais geste. Mais il est trop tard. La mort est irréversible.

C’est aussi le cas du héros de l’histoire des trois pommes. Un homme qui aimait tellement sa femme que lorsqu’elle lui fait connaître son irrésistible envie de pommes, va les chercher partout, jusqu’au Yémen, les lui ramène, alors que l’envie lui en est passée. Puis plus tard, un horrible Noir (les Noirs sont toujours horribles dans les histoires arabes) vient dans son échoppe, lui vend une de ses pommes, lui raconte que c’est son amante qui avait reçu trois pommes que lui avait rapportées son mari du Yémen et qui la lui avait donnée. Rentrant à la maison, il voit qu’une pomme manque effectivement, sa femme ne sait que répondre. Il la tue, la coupe en morceaux et la jette enveloppée dans un sac dans le Tigre. Plus tard il apprend que c’est un de ses enfants qui avait pris la pomme et l’avait vendue à un Noir à qui il avait raconté toute l’histoire. L’homme avait aimé sa femme. Mais il était trop tard.

L’histoire des trois pommes, que Mia Gebhardt classe comme histoire policière, est intéressante parce que c’est la seule qui fait entendre que les relations entre Haroun al-Rachid et son vizir, un Barmécide, ne sont pas aussi cordiaux que l’on croit. C’est en effet lors d’une sortie nocturne du calife qu’un pêcheur ramène dans ses filets les macabres restes de la pauvre femme aux trois pommes. Et c’est alors que le calife horrifié, s’adresse en ces mots au grand vizir: «Ah, malheureux! est-ce donc ainsi que tu veilles sur les actions de mes peuples? On commet impunément, sous ton ministère, des assassinats dans ma capitale, et l’on jette mes sujets dans le Tigre, afin qu’ils crient vengeance contre moi au jour du jugement! Si tu ne venges pas promptement le meurtre de cette femme par la mort de son meurtrier, je jure par le saint nom de Dieu que je te ferai pendre, toi et quarante de ta parenté.» Or l’extermination des Barmécides est un fait historique. Et la vie de Haroun al-Rachid n’est pas aussi exemplaire que le Nuits essayent de nous le faire croire (voir n°1851 André Clot: Haroun al-Rachid et le temps des Mille et Une Nuits, édit. Fayard, Paris, 1986). Deux ans après le couronnement de Charlemagne, en 802, Haroun demande à son fidèle eunuque Mesrour de lui apporter la tête de Djafar, celui qui a été son vizir et, d’après certains, son mignon, fait jeter en prison Fadl, son frère de lait et Yahya le père de Djafar et de Fadl, qu’il avait considéré comme son propre père et qui avait été son protecteur et son conseil dans sa jeunesse. Ils mourront en prison tous les deux. Sont emprisonnés également Musa et Mohammed les deux autres fils de Yahya, la mère de Fadl, d’autres encore. Plus de mille femmes, enfants, affranchis ou clients des Barmécides sont tués et toutes leurs possessions saisies. La famille des Barmécides, des Iraniens originaires de Balkh (ils étaient bouddhistes avant de se faire musulmans) était au service de la dynastie abbasside pratiquement sans interruption depuis sa conquête du pouvoir aux dépens des Omeyyades (l’opération était partie du Khorassan en Iran, 50 ans après le massacre de Kerbéla où périt Hussein, le fils d’Ali, massacré, lui, à Kufa et était menée au nom d’Abbas, oncle du prophète). Beaucoup de romans ont été bâtis sur cette chute des Barmécides. Personne ne connaîtra jamais la vérité. Peut-être même Haroun ne la connaissait-il pas lui-même!

Mia Gebhardt, après avoir fait une revue des différentes traductions - et de leurs mérites respectifs - classe les contes en histoires d’amour, histoires de crimes, voyages et contes de fées. Et admire la technique superbe du cycle du Bossu. Vous vous souvenez? Un tailleur invite à dîner un amusant petit bossu, qui aime à chanter et à jouer du tambourin (tambour de basque, dit Galland, cela m’étonnerait!). Sa femme a préparé un poisson. Le bossu avale une arête et meurt. Le tailleur l’amène dans l’escalier d’un médecin juif. Celui-ci, en descendant les marches, tombe sur le bossu et pense l’avoir tué. Sa femme, plus maligne que lui, a l’idée de le descendre par la cheminée chez le voisin du dessous, un commissionnaire de la cour. Lorsque ce dernier rentre au logis, voit un homme debout devant sa cheminée, il lui donne in coup de massue sur la tête. Puis s’apercevant que c’est le bossu qu’il connaît bien, le charge sur son dos, le sort dans la rue et le pose debout contre le mur de la première échoppe qu’il trouve. Un marchand chrétien, ayant comme tous les chrétiens passé sa nuit à boire, veut sortir avant la prière du matin pour se rafraîchir aux bains. Il s’arrête pour pisser contre une échoppe, le bossu lui tombe sur le dos. Se croyant attaqué, le marchand le rue de coups et crie au voleur. La maréchaussée arrive, voit un chrétien maltraiter un croyant, l’arrête, informe le palais qui ne perd pas de temps pour un infidèle. La potence est dressée. On va le pendre... lorsque le commissionnaire fend la foule: «attendez, ce n’est pas lui. C’est moi, etc.» . Le bourreau délie le marchand, met en place le commissionnaire... lorsque arrive le médecin: «Non, non ne le pendez pas. C’est moi,...» Le bourreau commence à fatiguer, mais échanger un bon musulman contre un méchant juif, c’est une bonne oeuvre, il va s’affairer, quand arrive le tailleur, raconte le dîner au poisson et prend tout sur lui. Alors là l’officier de police perd son latin (à l’époque on devait dire son persan). Heureusement entre-temps le sultan a entendu parler des étranges événements et fait venir tout le monde dans la salle du trône, y compris le corps du malheureux bossu. Puis leur demande à tous s’ils ont jamais entendu une histoire plus extraordinaire que celle que vient de vivre (si l’on peut dire) son bossu favori. Alors commencent les histoires: celle que raconte le marchand chrétien, celle racontée par le commissionnaire et celle que raconte le médecin juif. Puis vient le tailleur avec une quatrième histoire, celle d’un jeune homme, et soudain entre en scène un barbier, cause de tous les malheurs du jeune homme. Un personnage inoubliable, ce barbier-là. Lorsque le jeune homme eut raconté son histoire, dit le tailleur, cela se passait à un dîner auquel participait le fameux barbier, et quand le malheureux jeune homme était parti, ne voulant rester un instant de plus en compagnie de son persécuteur, c’est le barbier, à son tour qui a commencé à raconter son histoire à lui, toujours rapportée par le tailleur, et comme ce barbier est un fieffé bavard et un importun, il a en prime raconté les histoires de ses six frères, l’une après l’autre. Le sultan est fasciné. Il veut voir le fameux barbier. On le cherche, on l’amène. On lui demande de raconter des histoires. Mais il ne parle pas. Il veut entendre les histoires des autres, dit-il. «Que votre Majesté sache que je ne suis pas un grand parleur, comme quelques-uns le prétendent, mais un homme justement appelé le silencieux.» Enfin il examine le bossu. Et éclate de rire. Le bossu était toujours en vie...

33) n° 1078 Jamel Eddine Bencheikh: Les Mille et Une Nuits ou la Parole Prisonnière, édit. Gallimard, Paris, 1988.

34) n° 1424 André Miquel: Les Dames de Bagdad, Conte des Mille et Une Nuits, présentation de Claude Brémond, suivi de La Nébuleuse des Contes, essai sur les premiers contes de Galland, Cl. Brémond, A. Chraïbi, A. Larue et M. Sironval, édit. Desjonquères, Paris, 1991.

35) n°1283 André Miquel: Sept Contes des Mille et Une Nuits ou il n’y a pas de contes innocents, suivi d’entretiens autour de Jamaleddine Bencheikh et Claude Brémond, édit. Sindbad, Paris, 1987.

Jamel Eddine Bencheikh est Directeur du Département des Etudes Arabes à l’Université de Paris-Vincennes. Il est écrivain et linguiste et travaille beaucoup avec André Miquel. C’est lui qui a traduit et présenté, dans une superbe édition de l’Imprimerie Nationale, le fameux Voyage Nocturne de Mahomet que j’ai déjà cité à propos de la civilisation arabe en Espagne et des sources de la Divine Comédie (voir n° 1997 Le Voyage Nocturne de Mahomet, composé, traduit et présenté par Jamel Eddine Bencheikh, suivi de l’Aventure de la Parole, édit. Imprimerie Nationale, Paris, 1988). Il faut en dire un mot. L’origine de la légende est à chercher dans une sourate du Coran:

«Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur

de la Mosquée sacrée à la Mosquée très éloignée

dont nous avons béni l’enceinte,

et ceci pour lui montrer certains de nos signes.»

Il y a bien sûr beaucoup de versions de cette tradition sacrée. Bencheikh a pris l’une d’elles comme ossature de son récit en l’enrichissant d’autres variantes. Au début du Voyage c’est toujours l’Ange Gabriel qui vient réveiller le Prophète. Et qui va lui servir de guide. La montée aux cieux dans certaines versions se fait grâce à une échelle merveilleuse (comme l’échelle de Jacob): le mi’radj, dans d’autres c’est une monture ailée qui s’appelle al-Bouraq et qui a un corps de cheval et une tête de femme. Le voyage démarre dans le Temple de Jérusalem (encore une raison de ne pas laisser la Ville Sainte aux juifs!). Puis il va s’élever jusqu’au trône divin en passant successivement à travers sept cieux. Il faut revenir ici aux explications données par Michael Barry à propos de Nizâmî et de son Pavillon des Sept Princesses: «il y a une trame mystique dans ce poème», dit-il, «qui se déchiffre par le nombre sept. Lorsque Bahrâm-Goûr parcourt sa semaine initiatique d’un pavillon à l’autre, il monte de manière spirituelle à travers sept sphères célestes, correspondant aux sept coupoles, dont les Sept Princesses sont les gardiennes.» Les sept sphères qui entourent notre globe terrestre remontent aux anciennes cosmologies mésopotamiennes. Elles formaient sept remparts, chacun d’un métal différent, teinté des sept couleurs de l’arc-en-ciel. Quant au désir de l’âme de monter, de s’échapper de la matière, c’est à Platon et à son Banquet que nous le devons. Et finalement c’est à cause de lui que Bahrâm parcourt ses sept Pavillons, que Mahomet et que Dante montent dans les cieux. Le Voyage Nocturne continue par une visite du Paradis et de ses merveilles, puis par celle de l’Enfer et la description de ses tourments n’est guère inférieure à celle de Dante d’autant plus que c’est la partie de la Divine Comédie qui est la plus proche de ses sources musulmanes. Il n’y a pas de purgatoire dans le Voyage de Mahomet. On ne l’avait pas encore inventé!

Dans son étude sur les Mille et Une Nuits, Bencheikh cherche à prouver que ce n’est pas seulement une collection de récits distrayants mais qu’il y a un schéma générateur dans chaque conte, une organisation profonde sous la banalité apparente de l’histoire. Je n’arrive pas à le suivre dans ses raisonnements subtils. Une remarque néanmoins me frappe, car j’ai fait la même observation: il est étonnant, quand on pense que Schéhérazade cherche à faire changer d’avis le roi sur les femmes, que dès les premières histoires elle montre encore des femmes dépravées (voir l’histoire du prince enchanté que Galland appelle jeune Roi des Iles Noires et qui est sertie dans celle du pêcheur et du génie où une reine non contente d’aimer un esclave noir et vil, transforme la partie basse du corps de son mari légitime en statue de marbre, détruit son royaume et métamorphose ses habitants en poissons du lac) et qu’on retrouve si souvent la fameuse triade roi, reine, esclave noir. Mais c’est vrai qu’il y a aussi des femmes courageuses, vertueuses et intelligentes et des hommes vicieux, faibles ou violents. Finalement si on veut à tout prix chercher un sens général dans tout ceci, disons que tout ce récit met en scène l’éternel combat entre le désir et la raison.

J’ai lu avec beaucoup de plaisir la nouvelle traduction faite par André Miquel, qui est Professeur au Collège de France, du cycle de contes du portefaix et des belles dames de Bagdad. D’abord parce que ces contes qui viennent tout de suite après ceux du Marchand et du Génie et du Pêcheur et du Génie, sont extrêmement plaisants: on y décrit la richesse de la vie à Bagdad, Haroun al-Rachid fait son entrée dans l’histoire, on y trouve une des quatre scènes les plus érotiques (d’après Mia Gebhardt) de tout le recueil (les trois dames et le porteur se baignant nus à tour de rôle dans le bassin et faisant des plaisanteries grivoises sur leurs organes sexuels), mais aussi des histoires de métamorphoses animales, des histoires macabres (le premier des trois calenders borgnes raconte l’histoire d’un couple incestueux qui s’enferme dans un tombeau) et des aventures en terres lointaines (le troisième calender a vécu une histoire analogue à celle racontée par une des sept Princesses des Pavillons - une histoire de paradis perdu par manque de contrôle de soi - et rencontre pour la première fois la terrible Montagne Aimantée qui est le cauchemar des marins de Bassorah). Mais j’apprécie également l’essai de Miquel et la présentation de Claude Brémond qui est Directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, parce que pour une fois voilà des essais qui se concentrent sur l’ancien coeur de l’ouvrage qui coïncide plus ou moins avec le Manuscrit de Galland. Car si on veut trouver une certaine unité à l’ouvrage et chercher s’il y a un auteur derrière tout cela, ce n’est évidemment pas une recension du XVIIIème siècle, faite de bric et de broc, qui en donnera la clé.

C’est le reproche que l’on peut faire à l’autre essai, celui des sept contes. Seule l’histoire de Nûr ad-Dîn et de Chams ad-Dîn (l’histoire des deux cousins unis grâce à des génies) fait partie du corpus des 280 Nuits de Galland.

36) n° 1412-19 Le Livre des Mille Nuits et Une Nuit, traduction littérale et complète du Dr J. C. Mardrus, illustrée par le fac-similé des miniatures, encadrements et enluminures qui ornent les manuscrits originaux persans et hindous, édit. Eug. Fasquelle, Paris, 1908-12.

37) n° 1077 Emile-François Julia: Les Mille et une Nuits et L’Enchanteur Mardrus, Société Française d’Editions Littéraires et Techniques, Paris, 1935.

38) n° 2596 La Reine de Saba selon le texte et la traduction du Dr. J.-C. Mardrus, Libr. Charpentier et Fasquelle, Paris, 1918.

39) n° 2497 Dr. J. C. Mardrus: Toute-Puissance de l’Adepte, transcription des Hauts Textes Initiatiques de l’Egypte, le Livre de la Vérité et de la Parole, édit. Bibliothèque Eudiaque, Paris, 1932 (avec dédicace de l’auteur).

40) n° 2483 Le Koran qui est La Guidance et le Différenciateur, traduction littérale et complète des Sourates Essentielles par le Dr. J.-C. Mardrus, faite sur la demande des Ministères de l’Instruction Publique et des Affaires Etrangères, édit. Eugène Fasquelle, Paris, 1926.

La naissance et la jeunesse du Dr. Mardrus sont tout à fait dignes des Mille et Une Nuits. Sa famille est originaire de Mingrélie, qui est comme chacun sait une région située sur le bord de la Mer Noire, aux confins du Caucase. Le grand-père Mardrus, bien que chrétien, était l’allié du Grand Imam Schamyl cher à Alexandre Dumas (voir n° 2748 Alexandre Dumas: Le Caucase, édit. François Bourin, Paris, 1990). Ensemble ils se sont battus contre les Russes. Après une résistance de trente ans ils doivent quitter leur patrie. Schamyl va à La Mecque. Le grand-père Mardrus, avec une partie de sa famille, s’installe au Caire et y devient grâce à son amitié avec Schamyl, représentant du Chérif de La Mecque auprès du Khédive égyptien et des grandes puissances occidentales représentées au Caire. C’est là que naît celui qui sera connu sous le nom de Docteur Mardrus, en 1868. Il y passe sa jeunesse. Sa nourrice est une bonne musulmane, Aïcha, qui croit quand même aux djinns et aux maléfices, parcourt avec l’enfant les ruelles pittoresques du vieux Caire et lui transmet sa connaissance non seulement du parler populaire égyptien mais aussi de ses moeurs et de ses histoires. Julia fait un véritable panégyrique de Mardrus. Il rappelle que la Mingrélie était l’ancienne Colchide où Jason est venu chercher la toison d’or ainsi que cette sorcière de Médée (Dumas explique la légende: les anciens Mingréliens recueillaient les pépites d’or dans les rivières sur des peaux de moutons garnies de poils auxquels la poudre brillante s’agglutinait). Julia va encore plus loin: Thoutmès III avait occupé la région, les généraux égyptiens s’y étaient installés et avaient pris femme. Les familles nobles comme Mardrus étaient donc de descendance égyptienne! Pourquoi pas? Cela expliquerait son intérêt pour le Livre des Morts (qu’il appelle le Livre de la vérité et de la Parole ou la Toute-Puissance de l’Adepte).

Mia Gebhardt qui critique sa traduction, en prétendant que le quart du texte est repris d’histoires qui ne se trouvent pas dans l’édition de Boulaq, qu’il traite son texte avec une totale liberté, coupant, amplifiant, embellissant à son gré et qu’il développe tout particulièrement les passages érotiques, dit qu’il s’est marié avec la poétesse Lucie Delarue qui participe à la Revue Blanche et que par son intermédiaire il a connu Pierre Louÿs et son cercle. Au fond, dit-elle, en traduisant les poèmes présents à profusion dans les Mille et Une Nuits, il ne fait rien d’autre que du Pierre Louÿs. Or Lucie Delarue raconte dans ses mémoires (voir n° 3221 Lucie Delarue-Mardrus: Mes Mémoires, édit. Gallimard, Paris, 1938) que lorsqu’elle a épousé le Dr. Mardrus, - dix jours après l’avoir rencontré à un dîner - c’est dire s’il avait du magnétisme - elle était encore totalement inconnue et que c’est Mardrus qui l’a introduite à la Revue Blanche. Il se trouve que je dispose également d’une biographie de Pierre Louÿs faite par un universitaire américain (qui comme il est d’usage chez ses collègues ne laisse échapper aucun détail). Je n’y ai trouvé aucune mention de Mardrus. Mais il est fort probable que la traduction de Mardrus a dû plaire à Pierre Louÿs. Il était fort entiché d’Orient comme d’ailleurs tous ses amis (il faudrait un jour se pencher sérieusement sur la fascination de l’Occident à la fin du XIXème et au début du XXème siècles pour la femme en Orient. Voyez tous ces voyages au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des plus éminents écrivains français et tous ces peintres orientalistes, innombrables, que nous présente l’éditeur A.C.R. de Courbevoie. Et voyez comme ils décrivent ou peignent l’odalisque. Si l’homme oriental voit la femme comme un être lubrique et rusé, l’homme occidental voit la femme orientale comme un être lascif et sauvage). André Gide, grand ami de P. Louÿs, va en Algérie se faire dépuceler et, pendant un moment, pencher plutôt pour la voile que pour la vapeur. C’est une beauté de seize ans, Meriem ben Atala, de la tribu des Ouled Naïl (la tribu avait l’habitude de laisser ses jeunes filles se prostituer pour un temps pour se constituer leur dot - et peut-être acquérir de l’expertise amoureuse. Insondables mystères de la culture de l’Islam!), qui a réalisé cet exploit auprès de Gide, mais Pierre Louÿs en a profité également. Plus tard Pierre Louÿs sera fort amoureux d’une autre Moresque éduquée par les bonnes soeurs (sans beaucoup de réussite, il faut le dire), Zohra ben Brahim, qu’il emmènera d’Algérie pour vivre avec lui à Paris. Tout ceci ne l’empêchera pas, d’ailleurs, d’être amoureux des trois filles de José Maria de Heredia, originaire de Cuba, de se marier avec la plus jeune, Louise, et de vivre un grand amour avec la deuxième, Marie, qui se marie «par erreur» avec Henri de Régnier, qui écrira plus tard sous le pseudonyme de Gérard d’Houville, et qu’il appelle Mouche:

«Je t’ai donné ce nom, ma Mouche, pour les ailes

De tes cheveux si noirs, si longs, si fins, si bleus

Et pour les reflets d’or qui cernent tes prunelles

Dans la grande ombre de tes innombrables yeux.»

Que disent les experts de la traduction de Mardrus? Elisséeff: «Elle est très libre dans tous les sens du terme, mais malgré les critiques nombreuses, nous devons rendre cette justice que l’ouvrage est fort agréable à lire et n’est pas plus loin du texte arabe que la traduction de Galland, pour ne citer qu’elle.» Hagège trouve que l’on trouve beaucoup plus d’erreurs primaires et de fausses interprétations que chez Galland. Gaudefroy-Demombines fulmine contre les contresens, les non-sens et les à-peu-près de Mardrus. Abdel-Halim reconnaît lui aussi que la transposition de Mardrus est bien agréable à lire et a fait rêver bien des lecteurs. Au fond si Galland a créé avec sa traduction une oeuvre littéraire française du début du XVIIème siècle, le Dr. Mardrus a créé une oeuvre française du début du XXème.

Et maintenant laissons la parole au poète Mardrus:

«Dormeuse! l’heure est magnifique où les palmes étales boivent la clarté! Midi est sans haleine. Un frelon d’or suce une rose en pâmoison. Tu rêves. Tu souris. Ne bouge plus...

Ne bouge plus! Ta peau délicate et dorée colore de ses reflets la gorge diaphane; et les rais du soleil victorieux des palmes, te pénètrent, ô diamant, et t’éclairent au travers. Ah! ne bouge plus...

Ne bouge plus! Mais laisse tes seins respirer qui s’élèvent et s’abaissent comme les vagues de la mer. Oh! tes seins neigeux! Que je les hume, telle l’écume marine et le sel blanchissant. Ah! laisse tes seins respirer...

Laisse tes seins respirer! Le ruisseau rieur réprime son rire; le frelon sur la fleur arrête son fredon; et mon regard brûle les deux grains grenats de raisin de tes seins. Oh! laisse brûler mes yeux...

Laisse brûler mes yeux! Mais que mon coeur s’épanouisse, sous les palmes fortunées, de ton corps macéré dans les roses et le santal, de tout le bienfait de la solitude et de la fraîcheur du silence.»

Et pour finir sur une note plus grave:

«Je quitte ce jardin en emportant dans mon coeur, comme la tulipe sanglante, la blessure de l’amour.

Le malheureux est celui qui sort du jardin du monde sans avoir emporté la moindre fleur dans le pan de sa robe.»

Le Clément n'a point créé de spectacle plus beau que deux amants sur la couche (Dr. Mardrus)

41) n° 1425-28 Les Mille et une Nuits, texte établi sur les manuscrits originaux par René R. Khawam, tome 1: Dames insignes et serviteurs galants - tome 2: Les Coeurs inhumains - tome 3: Les Passions voyageuses - tome 4: La Saveur des jours, édit. Phébus, Paris, 1986-87.

42) n° 1432 Le Roman d’Aladin, texte intégral établi sur les manuscrits originaux par René R. Khawam, édit. Phébus, Paris, 1988.

On ne sait pas grand’chose de René Khawam. L’éditeur le présente comme Syrien, professeur, né à Alep en 1917. Ghozzi, le Tunisien propriétaire de la librairie Abencérage, avenue Montparnasse, et qui prépare une collection monumentale d’ouvrages consacrés aux Mille et une Nuits, ne semble pas en savoir davantage. «On ne sait pas sur quels manuscrits il s’appuie.» Ce n’est pas tout à fait exact. Dans son introduction aux Nuits il énumère ceux qu’il utilise, mais ce sont des manuscrits connus. Il y inclut d’ailleurs le manuscrit Sabbagh que Mahdi prétend être un faux ainsi qu’un manuscrit qu’il désigne sous la lettre D, qui est le manuscrit 3616 de la Bibliothèque Nationale et qui est... le faux Chavis! Et pourtant il prétend avoir consacré 39 ans de sa vie à la recherche sur les anciens manuscrits.

Ceci étant, sa traduction est également très agréable à lire. Finalement on a de la chance avec nos traducteurs. Ce sont tous d’excellents stylistes. Il faut croire que le texte original les a tous inspirés. Khawam a en plus l’avantage de traduire les poésies dont le texte arabe est truffé et que Galland a renoncé à rendre en français.

Pour Aladin, une fois de plus, René Khawam s’appuie sur les deux manuscrits de Sabbagh et de Chavis. Il insiste même lourdement dans sa préface: «Il importait donc de revenir à la version la plus digne de confiance, celle des deux manuscrits existants.» Or Mia Gebhardt montre que Mahdi n’était pas le premier expert à mettre en doute ces manuscrits. Zotenberg, un des premiers à étudier sérieusement les manuscrits existants à la fin du XIXème siècle, avait estimé que le Chavis était un faux. Et beaucoup plus tard Enno Littmann, le principal traducteur allemand des Nuits, avait déjà émis l’opinion que le manuscrit Sabbagh avait pour origine le texte de Galland. Tout ceci ne plaide pas en faveur de Khawam, un homme qui aurait passé une vie sur les manuscrits!

Edmund Dulac: Le Génie de la Lampe

Aladin est un véritable conte de fées, avec la magie de ses génies de l’Anneau et de la Lampe. André Miquel le considère comme un roman de formation. Pourquoi pas? Voilà le chenapan des banlieues qui n’a plus son père, n’obéit pas à sa mère, traîne dans la rue, est la proie du premier magicien venu (cela aurait pu être un pédophile!). Et puis dans l’adversité, enfermé dans son caveau, il se libère avec l’aide du génie et de son astuce. Puis une fois qu’il a compris que les jolis fruits en pierre sont des pierres précieuses, il apprend le business avec les commerçants du bazar comme en banlieue il aurait pu l’apprendre avec les dealers de hasch. Son ambition monte. Il envoie sa pauvre mère qui n’y croit guère mais qu’il manipule, quémander la main de la fille du roi (et à sa grande stupeur le roi l’accepte car les rois jaugent la valeur des prétendants à la grandeur de leur fortune). Une fois dans la position de prince-consort il sait se maîtriser et n’utiliser les génies qu’avec modération. Et quand sa femme à la cervelle d’oiseau risque de lui faire tout perdre en donnant la vielle lampe au rétameur et en accueillant le frère du magicien, il montre qu’il a acquis toute sa maturité et agit en conséquence.

43) n° 1429: Les Aventures de Sindbad le Marin, texte intégral, traduction sur les manuscrits originaux par René R. Khawam, édit. Phébus, Paris, 1985.

44) n° 1430: Les Aventures de Sindbad le Terrien, texte intégral, traduction sur les manuscrits originaux par René R. Khawam, édit. Phébus, Paris, 1986.

45) n° 1420: Sindbad the Sailor and other stories from the Arabian Nights. Illustrated by Edmund Dulac. Edit. Hodder & Stoughton, Londres.

Les Aventures de Sindbad le Marin sont plus anciennes que les Mille et une Nuits. Probablement contemporaines de la Relation de la Chine et de l’Inde dont j’ai déjà parlé à propos des précurseurs de Marco Polo et qui date de 851. Ces aventures-là sont souvent terrifiantes. On y trouve l’île mouvante qui n’est rien d’autre que le dos d’un poisson géant qui s’enfonce dans l’eau, l’éternel oiseau Rokh (qui est Garuda en Inde, Simorgh dans le Livre des Rois et même - d’après Alexandre Dumas - le vautour Anka qui perche au sommet des montagnes du Caucase), le monstrueux géant anthropophage (Galland l’appelle le Rôtisseur d’Hommes) qui fait penser bien évidemment au Cyclope d’Ulysse d’autant plus que Sindbad et ses compagnons vont l’aveugler eux aussi avec des pieux rougis au feu (mais il leur en faut deux alors qu’Ulysse pour le Cyclope n’a besoin de l’aide de personne pour lui crever son oeil unique), le terrible puits aux cadavres où sont descendus non seulement les morts mais aussi leurs conjoints et où Sindbad, pour survivre, apprend à tuer les survivants d’abord pour leur arracher le pain et l’eau dont on les a pourvus et puis, une fois qu’il a trouvé la sortie, pour les dépouiller de leurs objets de valeur avec lesquels il reviendra à Bassorah (André Miquel en conclut que la morale de cette histoire est une morale du succès à tout prix, un peu comme la morale de nos financiers d’aujourd’hui!), le terrible Vieillard de la Mer qui s’installe à demeure sur le dos de Sindbad en urinant et déféquant sur lui et «la montagne sur laquelle viennent se briser tous les navires qui croisent dans les parages» et qui est en fait la fameuse Montagne Aimantée.

D’après André Miquel la plupart des voyages ont pour destination l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Elisséeff a, le premier, analysé les contrées décrites: 1er voyage: Sumatra, 2ème: Ceylan, 3ème: Salahath, en fait Malaisie, 4ème et 5ème voyages: Iles de la Sonde, 6ème: Ceylan à nouveau. Pour le septième voyage il existe plusieurs versions. Dans la version de Galland le septième voyage n’est rien d’autre que la deuxième partie du sixième. Celui que Khawam traduit dure 27 ans et emmène Sindbad en Chine. Miquel pense que c’est une histoire rajoutée par un autre auteur.

Sindbad est un drôle de héros de conte. Il n’est pas en manque de quoi que ce soit sauf lorsqu’il décide de voyager pour la première fois après avoir dilapidé l’argent de son père. Les autres fois aucune nécessité le pousse à s’embarquer, si ce n’est la curiosité, le désir du dépaysement (de l’exotisme cher à Victor Segalen) et aussi celui de faire des affaires. Mais il est suffisamment riche à partir du deuxième voyage. Il pourrait rester chez lui à jouir de la vie. Et au milieu des épreuves il regrette de ne pas s’être tenu à une telle résolution. Et il est bien heureux de rentrer chez lui. Ce ne sont pas non plus les joies de la navigation qui l’intéressent. La mer qu’il décrit est toujours hostile. Sindbad n’est pas un navigateur même si on a pris l’habitude de le baptiser Sindbad le Marin. Sindbad est un héros moderne. Il a la nostalgie de l’aventure...

On se souviendra peut-être que Sindbad commence à raconter sa vie lorsqu’il reçoit à sa table un portefaix envieux qui, non content de se plaindre de son sort, reproche au ciel son injustice: «Moi je souffre tous les jours mille fatigues et mille maux, et j’ai bien de la peine à me nourrir, pendant que l’heureux Sindbad dépense avec profusion d’immenses richesses et mène une vie pleine de délices. Qu’a-t-il fait, mon Dieu, pour obtenir de vous une destinée si agréable? Qu’ai-je fait pour en mériter une si rigoureuse?» Comble de symétrie, ou d’asymétrie, le portefaix s’appelle Sindbad lui aussi. Khawam en conclut que lui aussi a une histoire à raconter. Ce sera celle de Sindbad le Terrien. En fait une histoire connue par l’édition de Boulaq: c’est celle de Hassan de Bassorah. Une histoire qui commence comme un conte de fées et finit en aventure de voyage dans la mystérieuse terre de waq-waq que l’on pense être le sud du Japon. Je trouve ce conte bien banal, je ne peux m’imaginer, comme le prétend Khawam, que les deux histoires sont du même auteur et je ne vois pas comment il peut donner le nom de Sindbad à un héros qui s’appelle toujours Hassan! Décidément René Khawam me déçoit un peu...

46) n° 1463-5: The Thousand and one Nights, commonly called, in England, the Arabian Nights’ Entertainments, a new translation from the Arabic, with copious notes by Edward William Lane, illustrated from original designs by William Harbey, edited by his nephew Edward Stanley Poole, édit. Bickers and Son, London, 1877.

47) n° 2695: E. W. Lane: The Manners and Customs of the Modern Egyptians, édit. Everyman’s Library, Londres, 1936.

Il y a eu plusieurs traductions importantes des Mille et une Nuits en anglais au cours du XIXème siècle. Scott au début du siècle avait simplement traduit la version française de Galland. Lane, lui, traduit directement des manuscrits arabes. Il y ajoute de nombreuses notes. Il faut dire qu’il est assez imbu de sa bonne connaissance de la langue et des moeurs arabes. Car il a vécu en Egypte. Par ailleurs c’est le plus chaste des traducteurs. Si je reprends mon histoire de l’adolescente, de l’effrit et des deux rois, qui me sert, si je puis m’exprimer ainsi, d’étalon, voilà comment Lane la raconte. Voyant les deux rois dans l’arbre: «I conjure you by Allah that ye come down; and if ye do not, I will rouse this ‘Effreet, and he shall put you to a cruel death. So, being afraid, they came down to her; and after they had remained with her as long as she required, she took from her pocket a purse, and drew out from a string, upon which were ninety-eight seal-rings, and she said to them, Know ye what are these? They answered, We know not. The owners of the rings, said she, have all of them, been admitted to converse with me, like as ye have, unknown to this foolish ‘Effreet.» Je trouve qu’il fallait être drôlement futé, à l’époque victorienne, pour savoir ce qui pouvait vraiment se passer entre un homme et une femme lorsqu’ils «conversaient» ensemble!

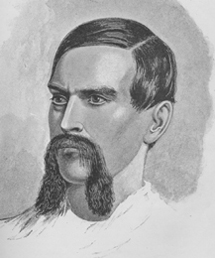

48) n° 1466-75: The Book of the Thousand Nights and a Night, a plain and litteral translation of the Arabian Nights Entertainments, translated and annotated by Richard F. Burton, privately printed by the Burton Club, USA.

49) n° 1476-81: Supplemental Nights to the Book of the Thousand and one Nights with notes anthropological and explanatory, by Richard F. Burton, privately printed by the Burton Club, USA.

50) n° 1485: Norman M. Penzer: an annotated Bibliography of Sir Richard Francis Burton, preface by F. Grenfell Baker, édit. Burt Franklin, New-York, 1970.

51) n° 1484: Fawn Brodie: un Diable d’Homme, Sir Richard Burton ou le Démon de l’Aventure, préface de Michel Le Bris, édit. Phébus, Paris, 1992.

52) n° 1482: Fairfax Downey: Burton, Arabian Nights Adventurer, édit. Charles Scribner’s Sons, New-York, 1931.

53) n° 2114-15: The Life of Captain Sir Richard F. Burton, by his wife Isabel Burton, with numerous portraits, illustrations and maps, in two volumes, édit. Chapman & Hall, Londres, 1893.

54) n° 1129: The True Life of Captain Sir Richard F. Burton, by his niece, Georgiana M. Stisted, with the authority and the approval of the Burton family, édit. D. Appleton and Company, New-York, 1897.