Tome 5 : A comme Abbey. Edward Abbey, Doug Peacock, terrorisme écolo et nature-writing

(Extrait de mon Bloc-Notes 2010. Edward Abbey, l'homme, l'oeuvre. Gang de la Clé à molette, Désert solitaire. Rapport profond avec la nature. Doug Peacock, l'ami, le vétéran, malade du Vietnam, la nature guérisseuse.)

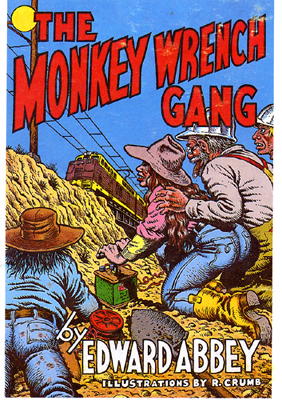

C’est en lisant une biographie de Jim Harrison (celle faite par son traducteur Matthieussent) que j’ai rencontré pour la première fois le nom d’Edward Abbey (voir n° 2824 Brice Matthieussent : Jim Harrison de A à W, édit. Christian Bourgois, 1995). « Chacun à sa manière », y lisait-on, « Edward Abbey et Jim Harrison s’opposent violemment à cette inconscience de prédateur qui imprègne la mentalité américaine depuis l’origine ». Et ailleurs, peut-être dans une de ses interviews, Jim Harrison va même jusqu’à dire qu’il considère Edward Abbey comme l’un des plus grands écrivains de l’Ouest. Et puis voilà que je découvre dans le dernier catalogue que m’envoie mon libraire Ken Lopez de Hadley dans le Massachussets le roman-culte d’Edward Abbey, dans une édition anniversaire publiée en 1985, 10 ans après sa première parution, une édition sur papier spécial, numérotée et signée par l’auteur. Et, en plus, véritable cerise sur le gâteau, illustrée par un dessinateur fameux, roi de l’underground, des BDs pour Adultes, le créateur de Fritz the Cat en personne, Robert Crump (ce Crump qui vit d’ailleurs aujourd’hui dans le sud de la France et a été célébré il y a quelques années, bien tardivement, me semble-t-il, au Festival d’Angoulême). Je l’ai bien sûr commandé et je viens de m’en délecter. Je crois qu’il y a longtemps que je n’avais pas autant ri, à haute voix, en lisant un bouquin. Voir n° 4004 Edward Abbey : The Monkey Wrench Gang, Tenth Anniversary Edition, Ill. R. Crumb, n° 192/250, édit. Dream Garden Press, Salt Lake City, 1985.

The Monkey Wrench Gang

Un monkey wrench est comme chacun sait, ou comme chacun devrait le savoir, une clé à molette (d’ailleurs je crois que le bouquin a été traduit en français avec le titre de Gang de la Clé à Molette ; mais je pense que ceux qui le peuvent devraient le lire en anglais parce que sinon ils perdraient forcément beaucoup de son sel dans la traduction). Le fameux « Gang » est constitué de quatre membres tous aussi farfelus les uns que les autres.

Il y a d’abord Seldom Seen Smith, présenté par l’auteur comme un Jack Mormon. Qu’est-ce qu’un Jack Mormon ? Une espèce de faux Mormon. Un type qui boit, jouit, ne va pas souvent au Temple, mais reste plus ou moins attaché à sa communauté. D’ailleurs le nom de famille de Seldom Seen est Smith. C’est aussi celui du père fondateur. Il en est peut-être même un descendant. Et comme les Mormons Seldom pratique ce que l’auteur appelle le mariage multiple. Mais il s’arrange pour que chacune de ses trois femmes habite à une journée de voyage l’une de l’autre. C’est peut-être pour cela qu’elles trouvent qu’elles ne le voient pas assez souvent et qu’elles ont décidé de lui donner ce prénom original de Seldom Seen (rarement vu). S. S. Smith a un métier. Il est guide et emmène des touristes descendre sur ses canots pneumatiques les rapides du Colorado (c’est ainsi qu’il va faire connaissance avec les trois autres membres du gang). Il faut croire qu’il en reste des rapides malgré ce qu’en dit l’auteur : « La pauvre rivière Colorado qui était dans le temps libre, sauvage et d’une magnifique couleur dorée, comme son nom l’indique, est maintenant complètement apprivoisée, domestiquée par le grand barrage (le Glen Canyon Dam), claire et verte comme les eaux des glaciers. Un fantôme de rivière, survolée d’esprits de mouettes et de pélicans et qui n’est plus habitée que par des esprits de castors ». Seldom Seen a une idée fixe : faire sauter le barrage. Au début de l’histoire on le voit agenouillé en plein milieu du pont face au Glen Canyon Dam, priant Dieu : « Dear old God, vous savez comme moi comme c’était avant. Avant que ces salopards de Washington arrivent et foutent tout en l’air. Comme la rivière était grasse et dorée, comme les chevreuils s’avançaient sur les bancs de sable le soir, les hérons perchaient au haut des saules, et comme les poissons-chats qu’on y pêchait étaient gras et savoureux… Vous vous souvenez de ces jolis petits torrents aujourd’hui disparus de Bridge Canyon et de Forbidden Canyon ? Et la cataracte de Forty Mile Canyon ? Et ce vieux ferry et son si complexe système de câbles ? Cela me rend malade. Alors écoutez-moi, Dieu. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Un tout petit tremblement de terre juste en dessous de ce barrage ? OK ? Quand vous voulez. Même maintenant si vous voulez. Cela ne me dérangerait pas… » Et puis, quand une des rangerettes vient le chasser (les touristes commencent à s’attrouper autour de lui) : « OK, Dieu, je vois que vous ne voulez pas le faire tout de suite. Bon c’est vous le Boss, mais le temps presse. Dépêchez-vous, goddammit. Amen ».

Hayduke, lui, c’est le plus terrible des quatre. Complètement hirsute, brute épaisse, grossier et jurant sans cesse, buvant canette sur canette (et les jetant par la fenêtre de sa voiture, ce qui n’est pas très écolo), misogyne, en voulant au monde entier, c’est un ancien Béret Vert. Définition selon Ed Abbey : « Si tu tues pour de l’argent tu es un mercenaire ; si tu tues pour le plaisir tu es un sadique ; si tu fais les deux, tu es un Béret Vert ». Mais en réalité c’est un homme blessé, singulièrement marqué par le Vietnam et qui reçoit ces merveilleux paysages du Sud-Ouest, cette nature sauvage, comme une consolation, comme un baume pour son âme. J’apprendrai plus tard, grâce au net, que c’est un homme réel, devenu l’ami de Abbey, qui a servi de modèle à Hayduke. Cet homme c’est Doug Peacock qui est devenu écrivain lui aussi, a rendu hommage à Edward Abbey dans Chasing Abbey, parlé dans ses Grizzly Years de ses années de randonnées solitaires dans les Rocheuses (un livre qui a enthousiasmé certains internautes), mais a aussi évoqué la blessure du Vietnam (il était Béret Vert lui aussi) dans Une Guerre dans la tête. Et lorsque Hayduke, dans un moment de grande émotion, arrive finalement à parler de son passé à ses compagnons, on se dit qu'Edward Abbey ne fait probablement que rapporter ici ce que lui a raconté son ami Doug Peacock. « J’étais prisonnier du Viet Cong. Quatorze mois dans la jungle, toujours en mouvement. Ils m’attachaient à un arbre la nuit. Sauf quand les avions arrivaient. Ils me nourrissaient de riz gluant, de serpents, de rats, de chats, de chiens, de feuilles de lianes, de pousses de bambous, ce qu’on pouvait trouver. Pire même que ce qu’ils mangeaient eux-mêmes. Quatorze mois. J’étais leur infirmier. Nous nous enfoncions dans leurs bunkers, couchés en tas comme des putains de chatons, quand les B-52 passaient au-dessus de nous. Il paraît que cela aidait à absorber les chocs. Nous étions toujours prévenus quand ils arrivaient, mais on ne pouvait les entendre, ils volaient trop haut. On n’entendait que les bombes. Nous étions dix pieds sous terre, quelquefois vingt pieds, mais après cela on voyait ces gars courir en rond, le sang sortant de leurs oreilles à cause des percussions. Certains devenaient fous. Des enfants la plupart d’entre eux. Des adolescents. Ils auraient voulu que je les aide dans leur combat, mais je n’ai pas pu… Alors ils m’ont fait leur infirmier. Une sorte d’infirmier. J’étais moi-même malade la moitié du temps. Un jour je les ai vus descendre un de nos hélicoptères. Ils ont tous crié de joie quand ce salopard s’est écrasé. J’aurais voulu crier aussi. Mais je n’ai pas pu. Ce soir-là on a tous fait la fête avec les rations C et la Budweiser récupérés dans l’hélico. Mais le lard et les haricots les ont rendus malades. Après quatorze mois ils m’ont foutu dehors – disant que j’étais une charge pour eux. Ces petits robots communistes ingrats. Que je mangeais trop. Que j’avais le mal du pays. Et c’est vrai que j’avais le mal du pays. J’étais assis dans la jungle, jouant avec ma chaîne, nuit après nuit, et je n’arrivais à penser qu’à mon pays. Pas à Tucson, Arizona. Non, il fallait que je pense à quelque chose de propre et de décent, sinon je devenais fou. Alors j’ai pensé aux canyons. J’ai pensé au désert. J’ai pensé aux montagnes… Alors ils m’ont relâché. Et puis j’ai eu droit à six mois dans les prisons psychos de l’Armée, Manille, Honolulu, Seattle. Mes parents ont eu besoin de deux avocats et d’un sénateur US pour arriver à me faire libérer. L’Armée pensait que je n’étais pas encore tout à fait prêt pour la vie civile... ».

« Suis-je fou, docteur ? » demanda-t-il au troisième larron du groupe, le docteur Saris. « Absolument. », lui répond le docteur, « Psychopathe. Le cas le plus évident et le plus facile à certifier que j’aie jamais rencontré ». « J’ai d’ailleurs eu une pension », ajoute Hayduke. « 25% d’invalidité. La tête. Un quart fou. Il y a un tas de chèques qui doivent m’attendre chez mes parents. Mais l’Armée ne voulait vraiment pas me lâcher. Il fallait me traiter, me réhabiliter, qu’ils ont dit. Ils voulaient même me faire passer en cour martiale, m’interdire de porter le VC sur mon béret vert… N’empêche, quand j’ai vu qu’ils voulaient faire la même chose à l’Ouest que ce qu’ils avaient fait à ce pauvre petit pays là-bas, je suis devenu fou à nouveau. Et me voici », dit-il en riant comme le lion qu’il était.

Les deux autres membres du Gang sont le Docteur Saris et son assistante Bonnie. Le Doc est plus âgé, petit, chauve, barbu lui aussi, un gros cigare à la Groucho dans sa bouche. Il est chirurgien dans une petite ville du Nouveau Mexique, sa femme l’a quitté ou est morte, ses fils engagés dans une vie professionnelle active, il a le spleen. Sa lubie c’est la destruction des panneaux publicitaires qui bordent les grands highways de l’Etat. Il les attaque à la tronçonneuse ou carrément au chalumeau lorsque l’Administration des Ponts et Chaussées a décidé de passer aux poteaux métalliques. Il fait cela la nuit, sa grosse Lincoln que conduit Bonnie garée dans un coin, abritée des regards. Bonnie est sa secrétaire, son assistante et sa maîtresse occasionnelle. Il en est très amoureux.

Bonnie a une splendide chevelure rousse. Elle est à moitié WASP, à moitié juive du Bronx. Et c’est probablement ses racines bronxiennes qui lui ont donné une langue aussi acérée. Qu’elle utilise à merveille contre l’homme des bois qu’est Hayduke (jouissance des dialogues !). Elle a un nom de famille germanique à coucher dehors : Abbzug. Elle a beaucoup de tendresse pour Doc. Et si elle entre dans cette histoire d’hommes un peu dingues (vous êtes vraiment restés des petits garçons, dit-elle) c’est probablement plus pour protéger son Doc que par conviction personnelle. Il n’empêche, une fois entrée dans l’action, elle est complètement prise au jeu. Et presque aussi fanatique que Hayduke. D’ailleurs elle finit par tomber amoureuse de celui-ci. Voici comment cela est arrivé : Ils vont boire dans un bar après avoir accompagné Doc à son avion, Bonnie met un quarter dans le juke-box pour écouter Janis Joplin alors que le bar est rempli de cow-boys, l’un d’eux se lève, branle le juke pour arrêter la Joplin et la remplace par du country, Bonnie proteste, les cow-boys l’ignorent jusqu’à ce que Hayduke lance à la cantonnade : « Hey, je suis un hippie et heureux d’apprendre que la révolution sexuelle a finalement touché l’Ouest et que même les cow-boys se font baiser maintenant (I hear that even cow-boys can be laid now !) » (Pourtant j’ai vérifié : le Gang de la clé à molette date de 1975 et Annie Proulx n’a écrit son Brokeback Mountain qu’en 1999 !). Alors les dix cow-boys se lèvent comme un seul homme et tapent sur Hayduke jusqu’à ce qu’il ne bouge plus. Et murmure : « Well. Shit. Wrong cow-boys this time ». Alors Bonnie traîne Hayduke jusqu’à un motel, le soigne, le déshabille, le lave dans la baignoire, voit un sexe rose se dresser, le congratule… Et puis, dit Edward Abbey, ils se rentrent dedans comme deux wagons de fret sur une aire de triage, le lit du motel tremble sur ses pieds, et toute la nuit, à intervalles irréguliers, les cris de Bonnie traversent les murs, « provoquant des commentaires défavorables dans les chambres adjacentes ». Après cela ils se payent une lune de miel pré-maritale dans les forêts qui dominent la face Nord du Grand Canyon, interrompant ainsi pour un temps leur campagne de terrorisme écologique.

C’est lors d’une soirée idyllique, campant sur un banc de sable du Grand Canyon – S. S. Smith avait engagé Hayduke pour l’aider à passer les rapides et Doc et Bonnie étaient ses uniques clients – qu’ils avaient décidé de s’attaquer ensemble à la marche de la civilisation et à la dégradation de ces paysages grandioses et uniques du Sud-Ouest américain. Ils commencent à cibler les constructeurs de nouvelles routes (et puis les ponts qui vont avec), puis les entreprises de déforestation, sabotant de toutes les manières possibles toute la gamme des appareils construits par Caterpillar et Bucyrus Erie : sciant les tuyauteries hydrauliques, vidant l’huile des moteurs, puis les faisant tourner, ou mettant de la mélasse dans le diesel, finissant par les brûler ou les faire sauter ou les pousser dans les ravins (ce qui n’est pas très écolo !). Et puis ils vont se tourner vers les grandes entreprises minières et d’électricité (ces mines de charbon et d’uranium qui polluent la terre et l’eau et ces centrales thermiques qui polluent l’air – pour pouvoir éclairer un parking à Los Angeles, dit Abbey). Alors Doc qui a de l’argent va aller acheter la dynamite et tous les autres accessoires du parfait dynamiteur et ils vont réaliser leur chef d’œuvre : faire sauter un pont au moment où y passe un train électrique télécommandé avec 80 wagons de charbon. Seldom Seen et Doc ont mis comme condition à leur coopération qu’il n’y ait ni mort ni blessé. Manque de chance, au moment même où le train arrive, Hayduke, catastrophé, aperçoit un homme, un observateur, sur la loco et qui salue de la main. Chance, à nouveau, Bonnie qui était chargée d’appuyer sur la détente, hésite, et le fait avec retard. La loco passe, mais un peu plus loin, le pont se soulève, le milieu du train aussi, un wagon commence à tomber et tire l’avant du train après lui, la loco tous freins serrés – l’observateur, heureusement, a le temps de sauter et d’ « observer » la catastrophe – et wagon après wagon, toujours accrochés ensemble, « comme des saucisses attachées les unes aux autres », tombe dans le précipice, et il en est de même de l’arrière du train : wagon après wagon passe lentement par-dessus bord, hésitant un peu puis suivant son compagnon, comme un troupeau de « moutons rêveurs ». La loco et ses 80 wagons chargés de charbon ont disparu dans le vide.

A partir de ce moment ils sont poursuivis par tout le monde, police, FBI, rangers, etc., en jeep, en command-car, en hélicoptère, il y a moins d’humour, plus de tension, de suspense. Encore que parmi les poursuivants il y a un personnage hilarant, un évêque mormon, grand homme d’affaires et qui veut devenir Gouverneur, qui les chasse avec ses amis, ses voitures, ses armes, et qui fait penser à toutes ces figures de shérifs que l’on voit au cinéma, gueulant, gesticulant, et qui cassent énormément de véhicules (voir les Blues Brothers p. ex.). Doc et Bonnie se rendent, Doc sauve la vie de l’évêque mormon qui a une attaque cardiaque, Smith se fait attraper parce qu’il meurt de faim et de sommeil. Quant à Hayduke il semble avoir été atteint par les balles, son corps disloqué disparaissant dans le torrent qui coule au fond d’un canyon. Happy-end : ils sont jugés dans l’Utah, Doc prétend qu’il a toujours rêvé de se faire mormon, se fait baptiser, se marie avec Bonnie dans l’église mormone, ses avocats font un deal, ils sont libérés et s’installent dans la région, Smith perd deux de ses femmes qui divorcent mais garde la troisième, la meilleure, celle qui gagne sa vie et celle de sa famille en cultivant des melons d’eau. Et à la fin on voit même réapparaître la nuit sur un cheval noir Hayduke miraculeusement réchappé. Et il y a même un pont qui saute à nouveau, un pont qui relie l’Utah et l’Arizona. C’est ce qui est raconté dans le prologue (des foules d’automobilistes attendent, les haut-parleurs grésillent, on entend des bribes de discours : « le fier Etat de l’Utah… le grand Etat de l’Arizona… », sur la falaise sont regroupés les Indiens de 4 nations, Apaches, Utes, Païutes, Hopis, avec leurs pick-ups, buvant et écoutant leurs radios, regardant le spectacle, et puis les officiels vont pour couper les rubans, des flammes jaillissent, un feu d’artifice, les officiels reculent, paniqués, et le pont s’écroule dans le vide). Ils m’avaient engagé comme veilleur de nuit, dit Hayduke avec un petit sourire timide. Ce qui permet à Edward Abbey d’écrire une suite, un nouveau roman, le Retour de Hayduke, mais tous les internautes disent qu’il est mauvais…

Dans ce Gang de la clé à molette Edward Abbey déploie beaucoup d’humour, un humour pince-sans-rire à la Mark Twain. Est-ce suffisant pour que j’en parle ici ? Non. C’est qu’il y a d’autres raisons.

D’abord il décrit les paysages que parcourt la petite troupe avec énormément d’amour. L’enchevêtrement des canyons, les forêts escarpées, l’aridité du désert, les rochers de grès rose, les couchers de soleil flamboyants derrière les montagnes alentour. Il les a célébrés dans beaucoup d’autres bouquins, plusieurs romans mais surtout une douzaine de chroniques dont ce Desert Solitaire, A Season in the Wilderness, qui date de 1969, que tout le monde semble considérer comme un chef d’œuvre et que j’allais me procurer un peu plus tard. Il faut dire que ces paysages sont vraiment extraordinaires et que l’on comprend que ceux qui en sont amoureux veulent les protéger. Il y a beaucoup d’autres écrivains de la même veine comme ce Doug Peacock déjà mentionné qui a servi de modèle à Hayduke ou cet écrivain du Montana, géologue et écologiste militant, Rick Bass. Les deux sont d’ailleurs des amis de Jim Harrison. J’ai déjà exprimé à plusieurs reprises le regret que l’on ne parle pas plus en France comme en Europe de ces écrivains « provinciaux ». On a constamment les yeux fixés sur tous ces écrivains soi-disant intellectuels et surtout nombrilistes de New-York et de la Nouvelle Angleterre. John Savage a eu droit à une nécrologie dans Le Monde mais je suis certain que toute l’intelligentsia parisienne l’ignore. On a bien été obligé de parler de Jonathan Franzen lors de la publication en français de ce chef d’œuvre, Les Corrections, mais depuis on n’en a plus entendu parler. Il n’y a que Jim Harrison qui échappe au mépris général et que l’on semble connaître et aimer chez nous (peut-être parce qu’il apprécie la France et ses vins ?).

Par ailleurs les grands groupes miniers et producteurs d’énergie dont parle Edward Abbey sont effectivement des prédateurs pour les terres des réserves indiennes (Tony Hillerman en parle assez souvent dans ses romans policiers qui se passent sur les territoires navajos). Mais Abbey ne semble pas avoir une grande opinion des Indiens. Il s’en moque assez souvent. Et dans une interview que l’on peut trouver sur le net il dit ceci : les Navajos étaient 15000 à l’origine sur leurs terres. Aujourd’hui, 80 ans plus tard, ils sont 160000. Il est évident qu’ils ne peuvent vivre sur leurs seules ressources (élevage). Ils ont donc besoin des mines de charbon et d’uranium. L’argent rentre dans les caisses de la Banque tribale et va payer les retraites de leurs chefs et de leurs policiers. La conclusion est implicite : ils sont complices des prédateurs. Ce n’est certainement pas l’avis de Peter Matthiessen (voir Retour des Amérindiens dans mon Bloc-notes 2009). De toute façon j’y reviendrai. J’ai l’intention d’étudier ultérieurement, dans mon Voyage, l’histoire du génocide des Amérindiens mais aussi leur situation actuelle.

Dernier sujet d’intérêt : l’auteur lui-même. C’est un personnage complexe. Sympathique certainement, écologiste, amoureux de la nature, poète même. Un Suédois qui en est fana, Christer Lindh, a réalisé un site qui lui est consacré et qui comporte de nombreuses citations de ses œuvres. On peut y lire cette très belle phrase : « I choose to listen to the river, thinking river thoughts, before joining the night and the stars ». Et c’est un homme passionné. Cette autre phrase le prouve : « Love implies anger. The man who is angered about nothing cares about nothing ». Mais c’est aussi un anarchiste de droite typiquement américain. D’abord il est pour la libre vente des armes. Il dit quelque part : « If guns are outlawed, only the Government will have guns. Only the Government and outlaws. I intend to be among the outlaws ». Et parmi les nombreux stickers qui ornent la Lincoln de Doc il y a le fameux slogan de la Firearms League : « Register Communists, not Guns ». Et comme beaucoup d’Américains de l’Ouest et du Mid-West il est opposé à Washington, au Gouvernement, aux politiciens en général. Il y a là un certain illogisme puisque seule une autorité centrale peut s’opposer aux appétits de ces groupes puissants. Mais c’est là une idée typiquement européenne. Eux n’y croient pas. La seule différence entre l’Union soviétique (encore communiste) et les Etats-Unis, écrit Abbey (c’est encore une citation prise sur le site du Suédois), c’est que là-bas le Gouvernement contrôle l’Industrie et ici l’Industrie contrôle le Gouvernement (aujourd’hui il faudrait plutôt parler de la Finance). Et dans les deux cas, dit-il, on a affaire à des oligarchies. Il faut encore ajouter que sa conception de l’écologie comporte pas mal d’idées un peu utopiques. Ainsi pour lui le mal c’est l’idéologie de la croissance (the growth). Les politiciens locaux, les chambres de commerce, le business, dit-il dans Le Gang de la clé à molette, veulent tous de la croissance. Au fond il est un adapte du Small is beautiful de Schumacher (un bouquin qui a eu son succès lors de sa publication en 1973). C’était une belle idée. D’ailleurs on en parle à nouveau chez les Verts européens (croissance zéro) depuis l’avènement du changement climatique. Mais hélas, pas très réaliste.

Je vais finir avec une dernière citation du florilège Edward Abbey de mon Suédois : « The ready availibility of suicide, like sex and alcohol, is one of life’s basic consolations ». Est-ce trop amer ? Je ne crois pas. Je le prends de manière plutôt positive. Décidément je l’aime bien cet Edward Abbey !

Désert Solitaire

J’ai finalement réussi à trouver ce fameux Désert Solitaire d’Edward Abbey, en français, en même temps que la Guerre dans la tête de Doug Peacock, le Hayduke du Gang de la clé à molette. Voir n° 4031 Edward Abbey : Désert Solitaire, édit. Gallmeister, Paris, 2010 et n° 4032 Doug Peacock : Une guerre dans la tête, édit. Gallmeister, Paris, 2008.

Désert Solitaire date de 1968. C’est un livre magnifique qui a été probablement à l’origine de tout ce mouvement littéraire que l’on a désigné sous le nom de nature writing. L’éditeur Gallmeister semble s’en être fait une spécialité et l’on y trouve non seulement Abbey et Peacock mais aussi d’autres écrivains (souvent basés au Montana) tels que Rick Bass, Pete Fromm, Rob Schultheis, etc. L’introduction à la version française de Désert Solitaire est de Hayduke en personne, c. à d. de Doug Peacock. Il faut d’ailleurs lire les deux livres en même temps (titre original de celui de Peacock : Walking it off : A Veteran’s Chronicle of War and Wilderness) car ils sont vraiment complémentaires (même si le livre de Peacock est bien plus récent puisqu’il date de 2005). On se rend compte de la très grande amitié qui liait les deux hommes même si Doug était de 15 ans plus jeune qu’Ed et que leur amitié semblait plutôt ressembler par moments à une relation entre père et fils. Doug connaissait la trame du livre qu’Ed préparait : ils avaient rêvé ensemble des opérations de commando qu’ils pourraient entreprendre pour arrêter ou freiner l’avancée de la « Machine », ils avaient même commencé à mettre en route certains de leurs projets. On voit Abbey détruire tout le travail des géomètres qui ont préparé la construction d’une nouvelle route d’accès lorsqu’il est Ranger au Arch Monument National Park. On les voit tous les deux jeter des tas de ferraille dans un puits de forage en attente pour le rendre inexploitable. Et il semble bien qu’ils ont même commencé à saboter certains engins de terrassement. Mais Doug est quand même un peu vexé quand il constate combien son alter ego Hayduke est primaire et même un peu crétin. « Un héros d’apparence comique, enfermé dans le carcan social et pathologique qui est le lot des vétérans », dit-il lui-même. Mais il reconnaît que c’était un peu son cas quand il a fait la connaissance de Abbey un an après être revenu du Vietnam. Et il pense que dans une certaine mesure Abbey lui a rendu service en créant cette caricature de lui-même et en lui donnant envie de sortir de ce « marécage émotionnel » dans lequel il était embourbé.

Désert Solitaire décrit les pérégrinations de l’auteur dans ces extraordinaires paysages du Sud-Est des Etats-Unis situés aux confins de l’Utah, de l’Arizona, du Nevada et du Nouveau-Mexique. Ses descriptions ne sont jamais lassantes. Tellement elles sont brillantes, poétiques, passionnées, intelligentes aussi. Car si Edward Abbey s’y montre un défenseur passionné de cette nature, un combattant qui met continuellement en garde (souvent avec une ironie mordante) contre sa destruction sous la pression de l’avidité financière (ou simplement de la bêtise), il est aussi un intellectuel qui cite aussi bien les poètes Wordsworth, Burns, Rilke, T.S. Eliot que les philosophes Socrate, Wittgenstein et même Héraclite (Qui a lu Héraclite ? Qui sait qu’il a dit : le destin d’un homme est dans son caractère ? L’a-t-il dit ?). On y retrouve l’humour du Gang de la clé à molette (dans ses dialogues de Ranger avec les touristes p. ex.). Et puis ses descriptions sont aussi souvent entrecoupées d’histoires vécues.

C’est ainsi que l’on comprend sa colère contre le barrage de Glen Canyon quand on sait qu’il a encore pu descendre ce fameux canyon avant qu’il ait été englouti sous les eaux. Avec un ami à la jambe raide, en 7 ou 8 jours, sur deux canots pneumatiques attachés l’un à l’autre, campant le soir sur des plages de sable, explorant de nombreux canyons latéraux, déchiffrant d’anciens pétroglyphes, explorant d’anciennes habitations troglodytes, des trésors qui allaient tous disparaître pour toujours avec la mise en eau. Ils refont le même périple que le major Powell qui avait pour la première fois descendu tout le cours du Colorado et qui allait donner son nom (à son corps défendant, je suppose) au lac du barrage, ce lac Powell sur lequel allaient tourner en rond tous ces bateaux à moteur puissants et bruyants des riches Californiens tirant des skieurs dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (« skions tous dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, amusons-nous ensemble ! »).

On y trouve aussi de très belles histoires, vécues ou un peu enjolivées comme celle, émouvante, de ce Cheval à l’œil de lune réfugié au fond d’un canyon et refusant de jamais revenir au sein de la civilisation : Edward Abbey, on le sent, adore les chevaux et déteste les vaches. Il y a aussi l’histoire de cet homme de 60 ans, un photographe, égaré et mort de soif qui, pour mourir, s’est installé sous un genévrier d’où il devait encore jouir une dernière fois des paysages qu’il était venu photographier. Et puis une histoire de sexe et d’avidité. Un trio tragique, un mineur crédule, chercheur d’uranium, un arnaqueur qui lui vend des parts dans une concession, puis qui séduit sa femme, va pour tuer le mineur, et se tue lui aussi, par accident, en voulant maquiller son crime. Le fils du mineur a fui, est emporté par une crue, arrive encore à raconter l’histoire avant de mourir à son tour, et plus tard la femme du mineur vend la concession… pour 100 000 Dollars. On dirait l’histoire de McTeague de Frank Norris devenu le tragique Greed d’Erich von Stroheim.

On trouve également dans Désert Solitaire un certain nombre de considérations sérieuses sur l’évolution du Cow-boy, sur le problème indien et, bien sûr, sur ce qu’il appelle le tourisme industriel. Quand il est revenu 10 ans plus tard à ce Parc National, le Arch Monument National Park, où il a travaillé deux saisons de suite comme Ranger, il constate les dégâts. Pistes carrossables, files de voitures, 300000 visiteurs par an au lieu de quelques campeurs de week-end, riches caravanes en alu et camping-cars rutilants garés côte à côte, lueurs bleutées des télés allumées aux fenêtres, caisses aux entrées. Et tout ceci a été écrit en 1968 ! Qu’en est-il plus de 40 ans plus tard ? Mais je n’avais pas besoin d’Edward Abbey pour savoir que tous les parcs nationaux américains sont saturés, que pour beaucoup il faut réserver largement à l’avance, qu’il y a des quotas et qu’ils grouillent malgré tout de monde. De toute façon à quoi a servi tout ce mouvement écolo des années 60 et 70 ? Le mouvement radical Earth First créé au moment de la parution du Gang de la clé à molette et peut-être inspiré par lui ? Et les terribles mises en garde de James Lovelock dans sa Gaïa (voir n° 3593 James Lovelock : The Revenge of Gaia, édit. Allen Lane/Penguin, 2006) ? Les USA n’ont toujours pas signé Kobé et au moment où j’écris ces lignes 190 nations ont signé un accord sans précédent sur la préservation de la biodiversité, 190 nations, mais pas la plus puissante d’entre toutes, les Etats-Unis d’Amérique. De toute façon Abbey ne se faisait pas beaucoup d’illusions. Il savait que la victoire resterait de toute façon au « greed ». Nous devrions nous l’approprier ce mot d’« avidité » qui correspond à l’américain greed. L’employer plus souvent. Le montrer au peuple comme un drapeau rouge. Car si l’avidité a accompagné depuis le début l’expansion du capitalisme (et qu’on le lui a d’ailleurs continuellement reproché, je pense par exemple à l’Argent de Charles Péguy que je n’ai découvert que récemment), au moins lorsque régnait encore le capitalisme industriel cette avidité n’était pas le seul moteur. L’esprit d’entreprise, la croyance au progrès, le plaisir de créer jouaient également un rôle non négligeable. Mais depuis que le capitalisme financier a tout envahi, tout aspiré, tout absorbé, l’avidité est seule, absolument seule, aux commandes.

Mais on aurait grand tort si l’on voulait considérer Abbey comme un simple défenseur de la préservation de la nature. Edward Abbey est bien plus grand que cela. Un héritier de Thoreau. Quelqu’un qui a su montrer comme personne l’effet que cette nature sauvage (beau terme américain de « wilderness ») peut avoir sur l’homme. Sentiment de bonheur absolu. Sentiment de liberté, de délivrance. Je pense au Song to an open Road de Walt Whitman :

«Afoot and light-hearted I take to the open road,

«Healthy, free, the world before me,

«The long brown path before me leading wherever I choose.

«Henceforth I ask not good-fortune, I myself am good-fortune,

«Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing,

«Done with indoor complaints, librairies, querulous criticisms,

«Strong and content I travel the open road.»

Mais surtout sentiment de relation profonde entre l’homme et la nature. Plusieurs fois Abbey, arrivé dans des endroits d’intense beauté et absolument déserts, se met complètement nu. Et Doug Peacock fait la même chose : traversant un village d’Indiens isolé, continuant jusqu’à un fond de vallée où il décide de s’installer pour plusieurs jours, certain de n’être dérangé par personne, il commence par enlever son pantalon. Et moi-même je me souviens, après avoir nagé longtemps avec masque et palmes en mer pour atteindre l’îlot Saint Pierre à Praslin, y avoir débarqué, passé de l’autre côté face à un rocher au milieu de l’eau et m’être déshabillé, spontanément, naturellement, et couché nu sur le sable, les jambes arrosées par les vagues, communiant longuement avec le sable, l’eau et le soleil. Avant de me mettre à l’eau, toujours nu, et plonger, nager au-dessus d’une tortue d’abord puis contourner le rocher et suivre deux raies qui s’éloignaient lentement... J’ai toujours aimé la nature. Je crois que cet amour-là vous vient souvent de l’enfance. Souvenirs de mon oncle, les petits matins dans la forêt quand le soleil filtre à travers les arbres ou les soirs à l’affût des chevreuils, les Vosges de la Vallée de Munster. Et la force qu’on arrive à en tirer lorsqu’on passe un moment difficile : quand bien plus tard mon nouveau patron parisien m’avait humilié et conduisait le groupe à l’abîme, je m’y suis enfoncé pendant huit jours, dans mes Vosges natales, et puis je suis reparti au combat et quelques mois plus tard j’avais gagné la partie. Je crois d’ailleurs qu’à partir d’un certain moment on ne peut plus s’en passer de la nature. Elle devient un besoin absolu pour notre santé mentale. Quand nous vivions en région parisienne nous nous sommes toujours arrangés pour que de nos fenêtres on puisse voir au moins quelques arbres. Et ce besoin nous a poursuivis toute notre vie. A Luxembourg notre maison au bord de l’Alzette est située en pleine forêt. A Paris nous voyons de nos fenêtres les arbres de la Place Monge. Et à Cannes on est plein sud, au-dessus des cimes des arbres du parc, et en face la mer et l’île Sainte Marguerite. Etudiant je me suis mis au camping sauvage avec mon ami Bob, sur les bords de la mer Baltique en Suède ou au fond des fjords norvégiens. Puis avec Annie ce fut le Club Méditerranée vers la fin des années 50 et le début des sixties. Et à partir de là, même si on n’a jamais abandonné la randonnée en montagne, les Vosges, les Alpes surtout, les Pyrénées aussi (tour du Mont Blanc et grande traversée des Pyrénées avec nos amis Jacques et Nicole), nous avons passé pratiquement toutes nos vacances au cours des 50 dernières années dans les mers tempérées, tropicales ou équatoriales, Méditerranée d’abord, îles des Antilles ensuite, Océan Indien plus tard et même Polynésie et Nouvelle Calédonie. Les souvenirs de bonheur sont tellement nombreux qu’on ne sait quels citer. Peut-être l’entrée triomphale sur Hygie, voilier de 21 mètres, dans les Tobago Keys encore déserts au début des années 70. La découverte de la plongée bouteille, bien sûr, à Desroches dans les Amirantes, le grand tunnel de 30 mètres de long avec Leo le Hollandais, notre plongée à l’île d’Arros décrite ailleurs, la ronde infernale des grands requins à la sortie de la passe de Tiputa à Rangiroa ou ce souvenir mémorable au large de l’Île du Nord près de Silhouette aux Seychelles : nous, trois plongeurs, couchés sur le dos au fond, Annie faisant du snorkling en surface et, entre nous, un dauphin à mi-hauteur s’amusant à faire peur à une nuée de petits poissons ! Mais c’est quand vous êtes seul ou presque, avec votre compagne ou vos amis, seul au milieu d’une nature sauvage qu’il vous arrive d’éprouver un sentiment extrême, et là je suis entièrement d’accord, une fois de plus, avec Abbey, un sentiment qui va au-delà du simple bonheur. Nous l’avons vécu au moins une fois en montagne, quand à la fin de notre périple pyrénéen, nous avons décidé de quitter les pistes, nous fiant simplement à la carte et à la boussole, et que nous nous sommes trouvés subitement à quelques mètres seulement face à toute une harde d’isards, puis avons traversé un grand plateau désert, déboulé à partir du plateau vers le fond d’un vallon herbeux, y avons monté nos tentes, fait un feu, observé un vautour qui nous regardait depuis l’arête du plateau et puis avons dormi comme des bienheureux (il n’y avait pas encore d’ours à l’époque) avant d’être réveillés au petit matin par l’arrivée de deux bergers et de leur chien, bien étonnés de nous trouver là. Mais l’expérience qui m’a le plus marqué c’est dans les Roques, ce paquet d’îles au large du Venezuela , que je l’ai vécue. Je l’ai relatée ainsi dans mon poème Nostalgies :

Et puis nous avons ancré notre catamaran

Face à une barre de récifs, limite de l’archipel

Au-delà de la barre c’était la pleine mer

Avec mon ami Bob nous allions explorer la barre

Légèrement anxieux, n’osant la franchir

Redoutant les courants, les éventuels prédateurs

Un énorme barracuda est passé comme une ombre entre Bob et moi

Le soir nous étions debout appuyés au bastingage

Nous étions seuls, nul être vivant à perte de vue

Comme au jour de la Création

Derrière nous les cinquante îles

A droite, à gauche, des hauts-fonds, des îlots de sable

Devant nous la barre de récifs était une ligne droite

Comme tracée à la règle par un grand architecte

A droite comme à gauche l’œil n’en pouvait voir la fin

Et devant la barre la mer sauvage et désolée

Mon cœur battait la chamade

Et j’éprouvais un grand frisson

Saisi par la beauté du monde

D’où vient ce frisson, cette palpitation du cœur ? Qu’Edward Abbey semble avoir connu comme moi. Est-ce la beauté tout simplement ? Ou est-ce autre chose ? Sentiment mystique ? Sûrement pas mystique au sens religieux du mot, au sens religion déiste. Abbey était au moins aussi athée que moi. La surface des choses me suffit amplement, disait-il. Mais comme moi il ressent que nous ne faisons que passer, que notre monde vivant a ses cycles qui ne sont pas ceux du monde minéral, que notre temps à nous est compté, que nous ne sommes que des hôtes de passage et que cette nature qu’il contemple, ces plateaux et ces canyons, comme la mer et la barrière que nous contemplions aux Roques nous paraissent immuables. Je sais bien que les îles disparaissent et naissent, comme Abbey sait plus que personne que ses canyons ont été creusés par l’eau au fil du temps. Mais ce temps-là est incommensurable avec le nôtre, qui ne va que depuis notre naissance à notre mort. A nous ce temps-là, qui est celui de notre Terre, nous paraît éternel. Est-ce ce donc ce sentiment d’éternité qui nous fait frissonner ?

Une Guerre dans la Tête (Doug Peacock)

Edward Abbey est omniprésent dans le livre de Doug Peacock. Il l’admire, Ed est son modèle, il cite son journal. Un journal où l’on parle souvent de la mort. Encore un sujet où je me trouve souvent en accord avec Abbey. « …sans la mort, la vie perdrait la moitié de son intérêt. La joie semblerait terne, la beauté fade, le danger insipide, l’aventure vide ». «…il est possible d’accepter l’idée de sa propre mort sans pour autant se jeter dans ses bras, en voyant dans la mort d’un individu un aspect essentiel, intrinsèque, naturel du grand cycle de la vie ». Et j’ai déjà cité ses idées sur le suicide. Et pourtant Doug l’empêche de se suicider en cachant son révolver Magnum. Ils ont une violente altercation à ce sujet. C’est parce que cela choquerait tes enfants, lui dit Doug. Car Ed a encore eu des enfants sur le tard, s’étant marié pour la 3ème ou 4ème fois. Des enfants du même âge que ceux de Doug dont ils sont les amis. Alors Ed accepte finalement de se laisser encore opérer (il a des hémorragies internes dans l’œsophage) sous certaines conditions : on ne le laissera pas mourir à l’hôpital et Ed l’enterrera dans la nature en suivant scrupuleusement ses « Instructions pour mon enterrement ». C’est ce qu’il fera en étant aidé par la femme d’Ed et par son beau-frère médecin. Et c’est ainsi que Edward Abbey est enterré quelque part dans les terres sauvages du sud de l’Utah (ce qui est strictement interdit), le pays des canyons, ce que Doug appellera plus tard le Pays d’Abbey. Et seuls Doug, la femme, les enfants et la famille d’Ed connaissent l’emplacement de sa tombe (sous un arbuste que nourrit la décomposition de son cadavre).

Mais avec son livre (dont le titre, Une Guerre dans la Tête, le dit bien) Doug Peacock cherche aussi à se délivrer d’un poids qui continue à l’écraser, celui de la guerre du Vietnam. On constate qu’il est profondément atteint. Plus même que le Hayduke du Gang de la clé à molette. Il sera même déclaré invalide à 100%. Son expérience du Vietnam n’est pas exactement celle de Hayduke puisqu’il n’a jamais été prisonnier des Viets. Encore que son récit est un peu confus puisqu’il déclare avoir été engagé comme infirmier chez les Bérets Verts et qu’ensuite il prétend avoir été un guerrier parfaitement entraîné, le plus apte de tout son groupe. Je savais que beaucoup d’anciens du Vietnam se sont réfugiés dans les forêts du Nord de l’Amérique et je me suis toujours demandé ce qu’ils sont allés y chercher. Et qu’y avait-il donc de tellement spécial dans cette guerre du Vietnam ?

Pour ce qui est du repli dans la nature on peut imaginer plusieurs raisons. S’isoler de la société, parce qu’on en est dégoûté, parce que c’est cette société qui vous a forcé à vivre cette expérience, ou parce que vous vous sentez subitement différent parce que vous avez vécu quelque chose que les autres ne pourraient comprendre. Il y a aussi la fonction bienfaisante et réparatrice de la nature dont on a déjà parlé. Avec Doug on constate qu’il peut encore y avoir d’autres raisons. « La guerre a beau susciter la souffrance et l’horreur, elle ne vous enseigne pas grand-chose. Ses périls n’incitent qu’à tuer et détruire. Après le Vietnam, je recherchais une nouvelle forme d’épreuve, plus saine ». « …je n’étais qu’un guerrier blessé à la recherche du danger ». Et c’est ce que l’on constate quand on voit certaines des excursions qu’il choisit. Ainsi sa visite à intervalles réguliers dans la zone où se trouve ce qu’il appelle son Grizzly Hilton, une région de 50 kilomètres carrés, « une poche de terre vierge », où règnent en maîtres absolus les grizzlys. C’est d’ailleurs un très beau texte : on le voit se faufiler en prenant beaucoup de risques entre les mères grizzlys défendant leurs oursons, les jeunes adolescents bagarreurs et puis celui qu’il appelle le Grizzly Noir, un vieux mâle coléreux, et on a envie de lire cet autre livre qu’il leur a consacré, The Grizzly Years : in Search of American Wilderness (édit. Henry Holt & Co, 1990). Autre randonnée pleine de dangers : la traversée du Désert de Cabeza Prieta dans l’Arizona, un périple de 200 km, sans point d’eau ! Il faut porter l’eau sur son dos ! Et puis la plus dangereuse de toutes : la traversée strictement interdite du champ de tirs de l’Armée, une zone de 200 km sur 50 située au sud du désert de Sonora. Là où les avions tueurs de chars se sont entraînés, causant plus tard, au cours de la guerre du Golfe, la mort par brûlure de tant de soldats irakiens, prisonniers impuissants de leurs chars incendiés. La zone est rattachée à la base aérienne Barry Goldwater, du nom de ce sénateur qui voulait ramener les Russes à l’Âge de Pierre et qui trouvait, dit Doug, que les détecteurs sismiques (inventées par les chercheurs de mon Université, celle de Michigan, dit encore Doug), tellement utilisées au Vietnam, et aujourd’hui sur la frontière avec le Mexique, constituaient « l’une des plus belles avancées de la technologie militaire depuis la poudre à canon ». Doug peste aussi contre le général Westmoreland (dont j’ai eu le malheur de serrer la main, dit-il), « un crétin meurtrier », « les mains les plus ensanglantées du Vietnam », l’homme qui, pour finir, « voulait recourir aux armes nucléaires tactiques ». Et contre Robert MacNamara dont les regrets viennent trop tard. Il n’est pas question de lui pardonner. Les massacreurs d’enfants « n’ont pas droit à une nouvelle vie déculpabilisée ».

Toutes les guerres, depuis la première guerre mondiale, laissent des séquelles indélébiles chez leurs anciens combattants. J’ai longuement étudié ailleurs les conséquences qu’a entraînées celle de 14, sa responsabilité dans la montée du fascisme chez les vaincus (voir mon Voyage, tome 4, Les Trente Honteuses). Qu’y avait-il de nouveau dans celle du Vietnam ? Quelqu’un a dit, peut-être Churchill, que trois technologies avaient rendu la guerre de 14, première guerre moderne, bien plus meurtrière que les précédentes : le fil de fer barbelé, la mitrailleuse et les canons nouveaux. Or ce qui a rendu les soldats fous ce sont les canons, ce sont les obus qui tombent on ne sait quand et on ne sait où. C’est cette même surprise, ce stress incessant, les mines, les pièges, l’ennemi caché, qui a rendu fous les soldats américains du Pacifique et du Vietnam. Mais aussi ce besoin vital de tuer pour survivre. Tuer sans la moindre hésitation, sans la moindre réticence. Et c’est cela aussi qui rend les hommes malades. Peut-être parce qu’ils sentent qu’ils y trouvent une certaine jouissance. C’est le fameux Cœur des Ténèbres de Conrad, le colonel Kurtz d’Apocalypse Now, la fameuse dernière parole de Kurtz, « The Horror, the Horror », du roman comme du film. Peut-être aussi parce qu’ils sentent qu’ils sont toujours prêts à recommencer. L’histoire que Doug raconte est assez significative. Il s’est rendu avec un ami, sa femme et ses deux enfants (en caravane) dans un endroit désert sur la côte Pacifique de la Colombie britannique (pêcher le saumon). Quand il revient de la pêche, son ami s’est soûlé à mort en compagnie de deux Canadiens, l’ami gît inconscient dans sa tente, les deux Canadiens harcèlent sa femme, puis cherchent la bagarre avec Doug. Celui-ci imagine la scène du film Délivrance, cherche une pioche pour tuer, découvre un vieil essieu rouillé, se voit déjà le charger dans une barque avec les deux cadavres pour les noyer, avant que, subitement, les deux ivrognes acceptent de repartir tranquillement dormir dans leur tente et qu’il se réveille de son délire meurtrier. C’est ce genre de délires qui va d’ailleurs détruire son premier mariage.

Mais il y a plus encore. Au Vietnam, ce sont les massacres de civils. Il y en a déjà eu beaucoup lors de la deuxième guerre mondiale. C’était une nouveauté. Pour certains de ces massacres, ceux qui les ont causés n’en ont rien vu. C’était le cas des aviateurs qui ont lâché leurs bombes à phosphore sur les villes allemandes et de ceux qui ont déclenché l’apocalypse sur Hiroshima et Nagasaki. Encore que parmi ces derniers il paraît que l’un des pilotes est devenu fou lui aussi plus tard ou s’est enfoncé dans la religion (ce qui est un peu la même chose). Mais qu’en est-il des autres tueurs de masse, tueurs d’innocents ? Ces massacreurs de populations civiles qui ont sévi en Europe, sur la frontière de l’Est surtout, pendant la deuxième guerre mondiale. On ne sait pas grand-chose de la façon dont les soldats qui en sont revenus ont fait face à leurs souvenirs plus tard. Sauf qu’on sait que même parmi les membres des pelotons d’exécution de juifs, certains ont craqué psychologiquement. Et que c’est une des raisons pour lesquelles on a développé les techniques d’extermination au gaz. Mais pour beaucoup de soldats américains au Vietnam ce fut l’autre raison de perdre la raison, ce sentiment de culpabilité, face aux souffrances des populations civiles et à l’inutilité évidente de cette guerre. La mort venait le plus souvent du ciel. Des hélicoptères de combat. Et il n’était pas rare qu’ils confondent amis et ennemis. Ce qui fait que le bruit d’un hélicoptère terrorise Doug encore aujourd’hui comme est terrorisé le Hayduke du Gang de la clé à molette. Et ce qui venait du ciel ce n’était pas seulement le feu des armes mais aussi le feu liquide, le napalm. Le film Apocalypse Now en donne une belle démonstration. Mais c’était un film. Doug Peacock l’a vu de ces propres yeux. Doug était détaché auprès d’un groupe de Montagnards, ces ethnies minoritaires qui avaient souvent été maltraitées au cours de l’histoire par les Vietnamiens et qui, pour cette raison, ont souvent été utilisés comme auxiliaires tant par les Français que par les Américains. Il était accompagné par un sous-officier tueur. Qui tirait sur tout, paysans, et même buffles. Doug a failli le tuer à deux reprises. Mais cela a raté. Lors de sa dernière offensive, il a vu la population civile, femmes, vieillards, enfants, chassés de leurs villages brûlés par le Vietcong, fuir vers les lignes américaines, et l’aviation les mitrailler sans pitié. 180 civils ont été tués dans cette opération, dit-il. Et le jour où on l’a embarqué sur un avion pour rentrer chez lui, il l’a appris plus tard, la fameuse division qui un moment donné avait combattu à côté de la sienne, a perpétré le massacre de My Lai. 508 civils massacrés. Par une centaine de soldats américains. Et Doug n’en finit pas de se demander : si j’avais été avec eux, qu’aurais-je fait, les aurais-je arrêtés, aurais-je été prêt à mettre en balance ma propre vie ?

Il est curieux de voir Doug Peacock citer Laurens van der Post. Cet ancien officier sud-africain tellement amoureux des Bushmen. Je m’étais demandé, au moment où j’avais étudié ses écrits, comment un ancien militaire pouvait être capable de faire preuve d’autant de tendresse pour ces petits hommes étranges (voir n° 3116 Laurens van der Post : Le Monde perdu du Kalahari, édit. Albin Michel, 1962). Voir Tome 2 de mon Voyage : Peuples d’Afrique du Sud. J’ai même essayé, encore plus tard, à cerner la personnalité de Laurens van der Post, après avoir découvert un livre de conversations où il se confie à un journaliste, mais n’ai pas vraiment trouvé de réponse à mes questions (voir n° 3933 A Walk with a white Bushman – Laurens van der Post in conversation with Jean-Marc Pottiez, édit. Chatto & Windus, Londres, 1986). Doug cite un long passage d’un texte de van der Post qu’il a trouvé je ne sais où :

« Lorsque je revins au monde après dix années de morts et de tueries (Laurens van der Post avait encore fait la guerre de Corée après s’être battu en Extrême-Orient et avoir été fait prisonnier par les Japonais pendant la deuxième guerre mondiale), je compris que je ne pouvais plus affronter la société. J’étais poussé par un instinct étrange, l’envie de retourner aux terres sauvages d’Afrique. Je m’en allai vivre dans le bush, seul. Je me rappelle le premier soir passé dans les terres vierges, le soir où je vis ma première antilope alors que je campais près du fleuve Pafri. Elle sortit du fleuve où elle était allée boire, reniflant l’air qui nous séparait, elle et moi. Elle rejeta en arrière sa belle tête et je la contemplai avec un indicible soulagement. Je pensai : Mon Dieu, je suis de retour chez moi ! De retour aux premiers temps de l’humanité, lorsque tout était vivant, magique, empreint d’un magnétisme frémissant puisé à la plénitude du Créateur, quel qu’il soit. Et je vécus là quatre semaines entières, et peu à peu, grâce aux animaux, je fus rendu à moi-même, à mon humanité ».

Il y en a qui guérissent plus vite que les autres ! Il faut dire que Laurens était profondément religieux (il faut croire que cela aide). Ce qui est étrange également c’est que Doug Peacock rejoint Laurens van der Post, sans le savoir, d’une autre manière encore. Quand il parle de la survie, du sentiment que peut éprouver le survivant. Pour le sergent qui survit à ses hommes le sentiment est amer. Il se sent coupable. Ce n’est pas le cas, dit Doug, des « maîtres modernes de la guerre – les généraux ». Eux, au contraire, « ils en tirent un surplus de puissance. Plus les morts s’accumulent, plus le monceau de cadavres s’élève, plus il est clair que les dieux favorisent leur invulnérabilité ». Or Laurens van der Post, dans Flamingo Feather, raconte une histoire basée sur une vieille légende africaine où la masse des morts, par l’intermédiaire d’un rêve envoyé à une jeune fille, incite les vivants à massacrer tous leurs troupeaux, à mourir ainsi de faim et les rejoindre (et comme par hasard le chef de la tribu leur survit) (voir n° 3130 Laurens van der Post : Flamingo Feather, édit. The Hogarth Press, Londres, 1955). Cette légende, basée sur un fait historique, paraît-il, a été reprise par Elias Canetti dans Masse und Macht (livre déjà souvent cité dans mon Voyage) où il cherche à démontrer que le désir d’échapper à la mort, de la contourner fait partie de la plus vieille et de la plus forte des tendances de tout homme de pouvoir. Un désir que l’on peut satisfaire au moins pour un moment en tuant ses sujets et en leur survivant. Les exemples de tyrans qui ont agi de la sorte sont bien connus. Ils vont du Zoulou Shaka jusqu’aux modernes Hitler, Staline, Pol Pot et Saddam Hussein.

Avec le temps, je le suppose du moins, Doug Peacock s’est apaisé lui aussi. Il continue à vénérer son maître Edward Abbey, édite encore ses écrits, s’est remarié, vit dans le Montana, fait des conférences, est devenu une figure de l’écologie américaine, et même sa femme écrit des pamphlets contre les sociétés qui se sont rendues coupables par l’abus de l’amiante. Et lui-même est devenu, lui aussi, un très bon écrivain. Et c’est peut-être ce livre-ci, Une guerre dans la tête, qui a enfin débarrassé sa tête de cette tumeur si terrible, la guerre.

(novembre 2010)