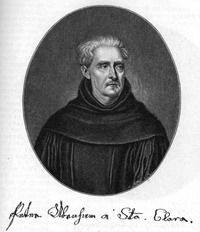

Tome 1 : A comme Abraham a Sancta Clara

(enfance en Alsace, mon oncle, rencontre avec le curé Oberlechner, populaire et érudit, spécialiste d'Abraham a Sancta Clara)

C'est le curé Oberlechner, curé de la paroisse Sainte Marie à Colmar qui m'a offert les deux volumes de sermons de ce prédicateur viennois, volumes superbement reliés et qui trônent tout en haut de mes rayons de littérature allemande.

Le curé passait nous voir assez régulièrement dans la propriété que mon oncle et ma tante avaient achetée après la guerre, juste à l'entrée de la ville de Munster. En général c'était pour se rendre à la colonie de vacances qu'il avait organisée pour les enfants de sa paroisse ouvrière, dans les hautes Vosges, du côté d'Orbey. Je le vois encore, affalé dans un fauteuil, en train de fumer sa pipe, en compagnie de mon oncle après avoir puisé très largement dans le pot à tabac de la maison rempli d'un mélange savamment dosé et bien humidifié par une carotte ou une pomme de terre. En général les deux hommes dégustaient en même temps l'un des alcools de fruits distillés par mon oncle, probablement un Kirsch ou une Mirabelle, le fameux Tutti Frutti où dominait le parfum de framboise étant plutôt réservé aux dames.

Le curé aimait bien mon oncle. D'ailleurs tout le monde aimait mon oncle. Il avait un charme qui opérait sur tous. Hommes et femmes.

|

|

|

Deux fumeurs de pipe, mon oncle et Louis Oberlechner.

D'ailleurs Dieu aussi est un fumeur de pipe et non de Havane, comme le croit Gainsbourg

Probablement un charme italien. Son père était venu d'Italie, s'était installé comme maçon à Wintzenheim du côté de Colmar et avait fait quatorze enfants à une brave fille de paysanne du coin. Mon oncle était parmi les plus jeunes des quatorze, ce qui l'avait rendu modeste. Mais en même temps émanait de lui une certaine virilité qui faisait qu'il s'imposait assez naturellement sans que personne ne songe à s'opposer à lui. Difficile d'expliquer cette autorité naturelle car il n'élevait jamais la voix. La violence lui était étrangère. Au contraire, tout le monde ressentait que c'était un homme éminemment bon. Peut-être était-ce une question d'âge : il avait cinq ans de plus que ma tante et elle-même avait dix ans de plus que ma mère. En tout cas je n'ai jamais vu personne dans la famille lui tenir tête. Mais c'était la même chose en dehors de la famille. Que ce soit avec ses amis de Haguenau, ses ouvriers de la briqueterie, avec les chasseurs de la vallée de Munster, sa gentillesse, son humour, son charme opéraient sur tout le monde et tout le monde l'adorait.

Sa femme, ma tante, était pourtant une personnalité hors pair, une femme passionnée, autoritaire, qui tyrannisait tout le monde, sa sœur d'abord - qui pourtant avait du tempérament elle aussi - la famille, ses employées de maison. Une vraie garçonne, elle avait eu son permis de conduire dès les années 20. Mais devant mon oncle, elle était comme une petite fille, soumise, l'adorant follement. Quand je les voyais, avec mes yeux d'enfant, s'embrasser dans la cuisine, après une courte séparation, je sentais bien qu'il se passait quelque chose que je ne comprenais pas bien, une relation mystérieuse qui liait ensemble cet homme et cette femme. C'était comme un feu qui brûlait.

Les cinq survivants de la tribu italo-alsacienne. Mon oncle au premier rang à droite

Ma tante avait eu une jeunesse plus difficile que ma mère. Elle avait vingt ans à la fin de la guerre de 14. Puis elle a quitté père et mère pour suivre son Italo-Alsacien à Sarrebrück où il travaillait dans un bureau d'architectes et elle comme secrétaire de direction dans une banque française. Puis ils sont revenus et ont payé de leur travail pendant de nombreuses années la briqueterie de Haguenau qu'avait acquise auparavant l'un des frères de mon oncle. (Car les survivants des quatorze enfants du maçon italien avaient bien sûr tous réussi comme hommes du bâtiment, l'un d'eux, installé à Montgeron dans la région parisienne, aura même sa propre entreprise de construction). Ce feu qui brûlait entre mon oncle et ma tante (qui n'ont pas pu avoir d'enfants) a duré toute leur vie. Et je vois encore aujourd'hui mon oncle mourant d'un cancer au foie dans un hôpital de Colmar avec ma tante couchant dans sa chambre et lui répétant sans cesse qu'il allait guérir, que les analyses étaient bonnes, qu'il faisait des progrès et lui, la regardant et lui disant, bien sûr, et faisant des projets d'avenir et on ne pouvait dire qui mentait le plus à l'autre pour consoler, cajoler, et surtout conjurer, essayer de conjurer, l'indicible, l'horrible, la mort.

Pour moi mon oncle et ma tante étaient mes parents en double. Je ne faisais vraiment pas de différence. Je me trouvais aussi bien, aussi à l'aise chez les uns comme chez les autres. Mes parents bien sûr étaient plus raisonnables, rationnels (ils étaient tous les deux du signe de la vierge qui est paraît-il le signe de la raison) et peut-être à cause de cela un peu plus rassurants. Mon oncle et ma tante c'étaient des parents un peu plus fous, un peu plus passionnés, plus tolérants et bien sûr ils me gâtaient nettement plus.

Pour un enfant c'est déjà important de pouvoir compter sur ses parents. Quand on peut compter sur deux, c'est extraordinaire. Je crois qu'il est très important pour le bonheur futur d'un homme, pour son équilibre, de se sentir très protégé pendant son enfance et son adolescence. J'ai eu cette protection, et je l'ai eue pendant longtemps. Je crois d'ailleurs qu'un homme n'est vraiment adulte que le jour où il n'en a plus besoin, de cette protection, ni matériellement, ni intellectuellement parce qu'il est devenu lui-même quelqu'un qui protège, sa femme, son enfant et qui a sa place dans la société. A ce moment-là ses relations avec ses parents changent. Son amour aussi. Ce n'est plus un amour qui regarde vers le haut, avec admiration, avec reconnaissance mais cela devient un amour de plein pied puis un amour qui regarde vers le bas, avec tendresse mais aussi avec une certaine pitié. L'amour est le même mais on a la nostalgie du premier.

Mais mon oncle, pour moi, a eu un rôle encore plus important que celui de simple parent. Il a éveillé en moi pour toujours l'amour de la nature, l'amour des bêtes et ce qui va avec, le regard. D'abord il a toujours eu des chiens, des chiens-loups et des lévriers avant même que je ne m'en souvienne puis des setters irlandais, des teckels, des cockers espagnols et anglais. Tous ces chiens étaient en principe destinés à la chasse. Même si le setter irlandais, acheté pour rapporter le gibier d'eau ne se mettait jamais à l'eau et que les teckels, destinés en principe à rentrer dans les terriers des renards, se sont avérés être d'excellents et courageux attaquants de sangliers. Car mon oncle était chasseur. Mais même si j'ai entendu beaucoup d'histoires de chasse, les tableaux de chasse extraordinaires en forêt de Haguenau où les lapins, lièvres, chevreuils et sangliers devaient être évacués par camions - les terribles histoires de sangliers blessés qui rentrent leurs défenses dans les ventres mous des chasseurs qui n'ont pas su grimper à temps sur un arbre - les troupeaux de vingt ou trente sangliers qui dévalent soudain dans une battue, foutant une belle frousse, par le bruit, le tremblement et cette masse qui défile (je l'ai vu moi-même) que le plus grand fier-à-bras oublie d'épauler son fusil... Mais quand je vois mon oncle aujourd'hui avec l'œil du souvenir, je ne le vois jamais tirer sur une bête. Ce que je vois c'est un homme heureux d'être dans la forêt, heureux de sentir les odeurs, heureux des premiers rayons de soleil du matin après être parti dans la nuit. Je vois un homme qui jouit de regarder.

Une des premières images qui me reviennent à l'esprit c'est quand j'ai huit ou neuf ans, les soirs d'été passés avec lui au haut d'un arbre, sur un balcon de bois aménagé, au bord d'une clairière, attendant la sortie des chevreuils, des lapins, des renards même, une à deux heures à peine avant que le soleil ne se couche. Je le vois attendre avec cette patience infinie qui le caractérisait, chuchoter avec moi, puis saisir ses jumelles, fixer le regard et puis je vois cette émotion passer sur son visage. Et puis, il me passe à son tour ses jumelles et cette émotion-là ne m'a jamais quitté.

Je parlerai certainement ailleurs de la solitude de l'homme, du drame que représente la prise de conscience de son individualité et de l'importance pour lui de trouver son complément, sa solution, sa femme où il peut se fondre. L'amour, le couple, l'essentiel.

Mais pour réussir son amour il faut d'abord qu'il ait l'équilibre, la force. Pour moi deux choses ont compté et comptent encore pour obtenir cela:

Les livres d'abord - et on le verra par ces écrits - car ils sont le savoir qui seul donne sens à la vie et plus je prends de l'âge, plus je me rends compte qu'aucune vie ne peut l'épuiser, ce qui est désespérant et réconfortant à la fois - et ils sont le rêve et le voyage de l'esprit.

Le regard ensuite car c'est le regard le bonheur véritable car c'est un bonheur de tous les instants. Je ne sais à quoi servent les autres sens dont est doté l'homme. L'ouïe, oui bien sûr, la musique. Cela peut être une drogue et c'est une jouissance mais on peut s'en passer. On peut vivre dans le silence. D'ailleurs je deviens progressivement sourd. L'odorat, peuh ! Le goût même. Quand on a beaucoup mangé, beaucoup bu. Cela n'a plus la même importance. Le toucher, ah oui le toucher c'est important. Sans toucher, pas de caresse, pas cette sympathie de peau. Oh et puis pas de sexe. Non c'est impossible, on ne peut se passer du toucher. Et pourtant un jour peut-être, quand le sexe ne pourra plus bander, quand les peaux seront flétries - on pourra vivre encore. Peut-être. Mais la vue. Non. La vue c'est la vie. C'est même marqué au bord des routes.

Le matin quand je me lève, je vois l'expression bonasse de mon chien, sa queue qui remue son arrière-train puis, en déjeunant, je vois les cols-verts s'ébrouer sur la rivière. Puis je démarre en voiture et je vois le soleil filtrer par les tilleuls et je vois les colonnes de vapeur monter sur le lit de l'Alzette. Ou je vois les roses, ou je vois la neige, ou je vois les frimousses des enfants qui vont à l'école. J'en jouis. Lentement. Consciencieusement. Ou je débarque à six heures du matin à l'aéroport de Francfort venant de Johannesbourg ou de Toronto et j'attends pendant trois heures ma correspondance pour Luxembourg. La vie est vide. Je suis vidé. Et un peu plus loin dans la salle d'attente une jeune mère est assise, un visage de jeune fille et un petit garçon assis sur ses genoux, se penche vers son visage, se blottit contre ses seins, se lève, court un peu, revient tout de suite vers elle, lui grimpe sur le dos, penche sa tête sur son cou, l'embrasse par en dessous, se laisse glisser par devant jusque sur ses genoux. Et ça recommence. Et le temps n'est plus vide. Et je suis heureux.

Eh bien, ce regard, c'est à mon oncle que je le dois. Qu'il en soit loué pour toute l'éternité.

Ce que le curé Oberlechner devait également apprécier chez mon oncle, c'est son sens de l'humour, moqueur, pince-sans-rire. Car il avait le même. Il n'arrêtait pas de nous parler de sa Cathy, sa gouvernante, qu'il célébrait dans sa chronique hebdomadaire Hieronymus Guck ins Land (Jérôme la Vigie) qui paraissait dans le journal de Colmar (Le Nouveau Rhin Français) dirigé par un autre ami de mon oncle, Marcel Jacob (qui a lui-même écrit une chronique alsacienne, Les Clefs du Jardin, qui décrit les heurs et malheurs d'une famille alsacienne pendant et après la guerre et dont j'ai encore les ouvrages dédicacés de sa main) qui était un grand journaliste et un grand humaniste. Dans sa chronique le curé Oberlechner s'en donnait à cœur joie en laissant philosopher la fameuse Cathy et son bedeau de mari. Mais quand il était chez nous, il racontait des histoires plus drues, surtout quand ma tante se joignait à la compagnie - ma tante qui pourtant n'était pas facile à effaroucher et se contentait de lui montrer le doigt en s'écriant : "Joh, Herr Pfarrer !"- quand il était petit comme il pissait avec les copains dans le tonneau de quetsches avant qu'elles ne soient distillées et comme cette année-là tout le monde avait trouvé le schnaps extraordinaire, comme il s'était installé dans le confessionnal habillé d'une soutane et qu'un de ses copains, enfant de chœur comme lui, avait prévenu la vieille Marie qui nettoyait l'église et qui voulait se confesser, que le curé était arrivé et qu'effrayé soudain par l'évolution de la confession, il avait crié : "Marie ich ben's" ("Marie c'est moi") et que l'autre s'était sauvée de l'église en hurlant. Mais j'ai respecté le secret de la confession, ajoutait-il, même en face du curé qui m'a interrogé après !

Une autre source d'histoires était le combat qu'il livrait à la supérieure du couvent qui se trouvait dans sa paroisse et dont les nonnes l'embêtaient parce qu'elles venaient tous les samedis en nombre se confesser juste au moment où il devait faire la grande lessive avec ses autres paroissiens, les filles-mères, les garçons qui ne voulaient pas se marier, et qui avaient des péchés beaucoup plus substantiels à se faire pardonner. Car à l'époque on n'allait pas communier à la messe le dimanche sans s'être confessé le samedi et s'être débarrassé à la fois de ses péchés véniels et de ses péchés mortels. D'ailleurs communier en état de péché mortel c'était le sacrilège, c'était le crime suprême qu'on ne pouvait se faire pardonner. C'était comme si un gangster descendait un flic. Cela ne pardonnait pas à l'époque, c'était la guillotine. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu plus commun et la guillotine n'existe plus. Je suis toujours étonné quand par hasard je retourne à l'église pour un mariage ou un enterrement, de voir toute la foule se lever unanimement et aller prendre son hostie avec ses mains, pas toujours propres et se la mettre tranquillement dans la bouche. Cela me fout encore la frousse aujourd'hui. Et je me demande ce qui a changé, si c'est la religion ou si les quelques chrétiens qui restent ne font plus de péché mortel.

En tout cas la supérieure du couvent n'appréciait pas du tout les récriminations du curé Oberlechner et le ton montait assez vite et le curé lui disait finalement très franchement qu'il en avait marre d'écouter les élucubrations éthérées de ses vierges folles. La mère supérieure se mit dans une colère noire : "Les curés comme vous n'ont plus aucun respect devant la religion. Je suis sûre, dit-elle, que l'enfer est pavé de têtes de curés comme la vôtre". "Oui, lui répliqua le curé Oberlechner, et le plafond de derrières de bonnes sœurs pour qu'on ait quelque chose à regarder".

Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que le curé Oberlechner avait quelques problèmes avec sa hiérarchie. Le moins que l'on puisse dire c'est que les chanoines policés de l'évêché de Strasbourg n'appréciaient guère son style. D'ailleurs il a dû tirer également sur les finances car il a réussi dans sa paroisse ouvrière de Sainte Marie à construire à la fois une église, un clocher séparé dans lequel il pouvait loger quelques jeunes, une salle de cinéma, etc, plus une magnifique colonie de vacances à Beubois près d'Orbey, appelée pompeusement France-Carrefour, équipée de tout le matériel nécessaire (même une machine à peler les pommes de terre). Or il fallait non seulement l'installer (et c'était quand-même extraordinaire, on était dans les années cinquante, les ressources étaient limitées) mais également la faire vivre. Alors là il tapait tout le monde. A mon oncle qui avait toujours des voitures sortant du commun, des Panhard, des Chenard Walker, il avait acheté une Ford américaine Station Wagon qui, si je me rappelle bien, faisait vingt et un chevaux fiscaux et consommait vingt et un litres au cent. Mais le curé n'en avait cure car il faisait le plein gratis comme il se servait gratis dans les boucheries. Le boucher de Wettolsheim, à l'entrée de la vallée de Munster, se plaignait amèrement à nous et nous racontait que le curé rentrait en coup de vent dans sa boucherie décrocher les saucisses et les jambons et expliquait au boucher qu'il avait une chance inouïe de pouvoir ainsi faire quelque chose pour mériter le paradis...

Mais le curé, qui était homme d'action, était aussi, malgré son discours et son accoutrement (pantalon et chaussures montantes sous la soutane et souvent une veste pardessus comme l'abbé Pierre), un homme de grande culture. Il avait une bibliothèque très fournie bien qu'il m'ait expliqué qu'on pouvait très bien se contenter de trois livres pour comprendre le monde : Balzac pour l'homme, Le Capital pour l'économie, et la Bible pour comprendre Dieu. J'ai suivi son conseil. Pour la Bible il n'était, une fois de plus, pas tout à fait dans la ligne officielle. A l'époque, lire la Bible en Alsace, cela faisait plutôt protestant. L'Eglise catholique préférait mâcher le travail pour ses ouailles et leur présenter un Ancien Testament et un Nouveau Testament cleans, expurgés et simples à comprendre. J'ai donc lu la Bible et y ai pris beaucoup de plaisir. Je ne sais si j'ai compris Dieu mais je crois avoir bien mieux compris le peuple hébreux et surtout combien un dieu pouvait devenir tyrannique quand il était seul et n'avait plus de collègues.

Karl Marx, je l'ai emprunté à la bibliothèque de l'Ecole de Cavalerie à Saumur. A l'époque (1959) l'armée française s'intéressait beaucoup au communisme. Elle venait d'échouer en Indochine et attribuait sa défaite au système marxiste. Je me souviens que notre capitaine au 9ème Hussards en Algérie nous expliquait comment à Dien Bien Phu, les Vietnamiens montaient vague sur vague, les vivants passant sans fin sur les morts. "C'est cette efficacité que j'admire dans le communisme.", nous disait le capitaine, premier de sa promotion à Saint Cyr. Les sous-lieutenants du contingent qui se trouvaient là, deux Centraliens, un Sciences Po et un instituteur se regardaient effarés. Quant au Capital, je l'ai trouvé plutôt barbant et en ai surtout retenu que le travail était une valeur marchande. Mais lors de mes voyages ultérieurs dans l'espace et dans le temps, je m'apercevrai que l'exploitation de l'homme par l'homme n'avait pas commencé avec l'industrie ni avec le capitalisme.

Quant à Balzac, le curé, qui avait une très belle édition, m'avait dit qu'il me la léguerait par testament. J'ai donc longtemps attendu puis ne voyant rien venir, je me suis décidé à l'acheter en édition complète et à le lire de bout en bout. Mais je n'ai jamais été un enthousiaste de Balzac. Des descriptions lassantes, des portraits quelquefois trop forcés et surtout une écriture bâclée. Au rythme où il écrivait (mon oncle avait dans sa bibliothèque une biographie de Balzac par Stefan Zweig qui décrivait ses nuits passées à écrire, en se droguant au café, sous la pression de ses créanciers et dans l'attente de ses maîtresses-mères), cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant.

Aujourd'hui où j'ai plus de trois mille livres et que cela pose bien des problèmes pour les ranger, Annie doit bien regretter que je ne m'en sois pas tenu aux trois œuvres indiquées par le curé Oberlechner!

Mais le curé avait aussi des lectures mystiques (j'ai encore dans ma bibliothèque une œuvre qu'il avait dédicacée à ma tante de Romano Guardini intitulée Der Herr, le Seigneur) et surtout (je l'ai su beaucoup plus tard) c'était un grand spécialiste d'Abraham a Sancta Clara...

L'ouvrage qu'il m'a offert est bizarrement publié à Vienne sous les auspices d'un dignitaire nazi, Baldur von Schirach, qui était alors gouverneur de l'Autriche. Il contient quatre-vingt huit sermons écrits entre 1670 et 1706. Le vrai nom du prédicateur, en fait, était Ulrich Megerle. Il était né en pays de Bade mais avait fait toute sa carrière, si on peut dire, chez les Augustins dans un couvent dans les environs de Vienne. C'est probablement la proximité des Turcs et la menace qu'ils faisaient peser sur Vienne, qui lui ont fait faire quelques sermons qui sont restés célèbres pour entraîner les chrétiens à la résistance et à la reconquête et qui ont paraît-il servi de modèle au sermon du Capucin dans une pièce de théâtre de Schiller (Wallenstein).

Mais en fait je vois bien ce qui a plu au curé Oberlechner dans les sermons du capucin en sandales, cela saute aux yeux dès les premières lectures (je ne les ai évidemment pas tous lus) : dictons populaires, descriptions burlesques des mœurs des petits et des grands, incantations déclamatoires de temps en temps, recours à la connaissance des écritures saintes, de l'histoire aussi et même de la mythologie, mais partout un très grand humanisme et surtout un très grand humour. Du curé Oberlechner tout craché. Et comme pour le curé, les notables ne sont pas tendres pour le capucin. Des sermons burlesques, qui manquent de dignité, note le König, la première grande histoire de la littérature allemande parue à la fin du siècle dernier.

Eternelle bataille entre les partisans de la forme et ceux du fond. Les premiers croient que la forme est l'image du fond. Les autres finissent par faire sauter la forme. Car ils savent que la forme fausse le fond. Or tout est dans le fond. Amen.

(1992)

Note (2012) : On peut retrouver cette note sous une forme légèrement raccourcie sur mon site Carnets d'un dilettante (www.bibliotrutt.com ) et la télécharger dans une version PDF. Titre: Mon oncle, le curé et le capucin.