Tome 6 : B comme Bali. Bali : île bénie ou île salie ?

(Evolution de Bali. Le puputan de 1906, le livre de Gregor Krause, l'arrivée de Walter Spies, peinture de masse, religion hindouiste-animiste, tourisme de masse, littérature balinaise)

Le poète javanais W. S. Rendra, dans un poème qui date de 1977 (déjà !), s’écrie : « A Bali les plages, les montagnes, les lits et les temples sont salis ». Et Gabrielle Wittkop, dans ses Carnets d’Asie, clame son dégoût : « Je ne veux plus de Bali, l’artificieuse, la maquillée. La gueule de ces touristes me donne la nausée. L’indescriptible martyre de ses chiens errants me blesse... Je ne puis souffrir ni ses peintures en camaïeu ni l’hibiscus à l’oreille d’une valetaille effrontée. Je n’ai aimé de Bali que Sangeh, le temple vert, velouté de mousse au fond des bois et Goa Lawa, la caverne tapissée des chauves-souris. Ah, aussi les enfers ensoleillés des fresques de Klungkung où des diables rigolards effectuent leur tâche de si bon cœur, si l’on peut dire ». Ces diables rigolards nous les avons d’ailleurs rencontrés :

Quant à mon ami Georges Voisset, grand comparatiste et érudit en cultures et littératures de l’Insulinde, quand je lui ai dit mes doutes sur l’intérêt à visiter Bali (n’est-ce pas de l’art frelaté, lui avais-je demandé), il me dit être scandalisé par mon scepticisme. Et, tout au contraire, déborde d’enthousiasme : Ubud est un endroit extraordinaire, et le Puri Saraswati un petit lieu où de toute évidence, chaque matin, balayeurs et petites fleuristes d'oreilles de dieux du temple croient encore sans réserve à ce qu'ils font. Et il reste persuadé, dit-il, qu’à Bali on rencontre encore plus de beauté, plus de foi, plus de simplicité, plus d'amour, que n'importe où ailleurs...

Alors, qui croire ?

C’est en juin, cette année, que nous avons visité l’Indonésie, traversé Sumatra où nous nous sommes baignés dans le lac Toba, fait connaissance avec les peuples Batak et Minangkabau, puis séjourné à Yogyakarta, assisté à une séance de wayang kulit, visité les temples de Prambanan et Borobudur, escaladé les volcans de Java, et finalement nous sommes installés pour quelques jours à Ubud et avons effectivement pu constater que l’hôtel constitué de quelques petits pavillons installés à l’endroit de l’ancien Palais de Saraswati, était un véritable petit bijou !

Mais, très rapidement, nous sommes devenus perplexes. D’un côté les musées que nous avons visités contenaient effectivement quelques œuvres superbes, mais leurs auteurs étaient souvent des étrangers, en particulier cet Allemand et ces Hollandais qui avaient été à l’origine de l’éclosion de la peinture balinaise d’aujourd’hui (Walter Spies, Rudolf Bonnet et, plus tard, Arie Smit qui a d’ailleurs pris la nationalité indonésienne), mais aussi d’autres Européens, Asiatiques ou peintres originaires des îles voisines. Et puis d’un autre côté il y avait cette production de masse, toutes ces galeries, des galeries sans nombre – on aurait dit que chaque peintre ouvrait maintenant sa propre galerie – et qui débordaient de tableaux, tous un peu pareils, tous dans un style censé plaire aux touristes occidentaux. Des galeries qui ne s’ouvraient pas seulement le long des principales rues d’Ubud, la rue de la Monkey Forest, celle de Hanoman, etc. mais que l’on trouvait aussi dans les faubourgs, les alentours et même en plein milieu des rizières. Dès le premier jour on s’en est aperçu en suivant un chemin qui longeait la vallée de Campuan, passant devant l’ancienne villa de Walter Spies, et rencontrant, dispersés dans la campagne, un atelier d’artiste après l’autre. Et, quand nous nous sommes arrêtés, après avoir fait un grand tour, pour déjeuner au Fly Café, un endroit très in trouvé un peu par hasard, un Américain avec lequel on s’est longtemps entretenus, un homme d’ailleurs très heureux d’y vivre à Ubud, profitant d’une retraite américaine et du coût de la vie, bien évidemment, bien inférieur balinais, sans compter qu’il y avait trouvé une gentille compagne du cru, nous dit tout de suite : « Ubud is the capital of bad art ! ». Cela semble être également le jugement du journaliste allemand Rüdiger Siebert qui a étudié les biographies de 10 Allemands dont Walter Spies (et mon ami Hans Overbeck) qui ont joué un rôle dans l’Insulinde (voir Rüdiger Siebert : Deutsche Spuren in Indonesien – Zehn Lebensläufe in bewegten Zeiten, édit. Horlemann, Bad Honnef, 2002). Au Musée du Puri Lukisan que nous n’avons pas visité (on ne pouvait pas tout faire en deux jours et demi), on peut voir toute l’évolution de la peinture balinaise depuis l’époque de Spies, dit-il. Toujours les mêmes motifs : rizières, danses, théâtre d’ombres, gamelan, crémations, récolte du riz, dieux et démons. Aucun de ces tableaux ne parle des soucis de l’homme : pas de sueur, pas de malade, pas de misère, pas de touristes. Bali est idéalisé, Bali est stylisé. Et, devant les portes du musée, reproduit mille fois.

Mais on trouve de tout à Ubud. C’est le même Américain qui nous a parlé d'un collectionneur Chinois-indonésien qui a confié ses collections à un Musée qu'il a dû créer lui-même, Musée de masques et de poupées wayang (Mask and Puppet Museum, Desa Tengkulak/Mas) qu’on a finalement réussi à visiter un soir, au pas de course, du côté de Teges/Mas (car aucun Guide n'en parle et il semble mal connu à Bali même). Or c'est absolument prodigieux, renversant. Au moins 4 ou 5, peut-être 6 bâtiments, des masques de toute l'Indonésie, des poupées de théâtre d'ombres de Bali et des autres îles, correspondant à tous les différents thèmes, d’autres régions encore d’Asie du Sud-Est, de Thaïlande, du Cambodge et même de très fines poupées du Théâtre d'ombres (citadin) de Chine.

L’art de la danse

Même perplexité pour ce qui est de la danse. On connaît l’incroyable richesse de la danse indonésienne. Et, pourtant voilà un art longuement méconnu par l’Occident. Ce n’est qu’à partir des années 20 qu’on a commencé à s’y intéresser sérieusement. L'érudit hollandais Th. van Lelyveld, dont la grande étude intitulée La Danse dans le théâtre javanais, a paru en français en 1931, l’explique par le fait que « l’art occidental et l’art oriental reposent sur des bases différentes, sinon opposées » (voir : Th. B. van Lelyveld : La Danse dans le théâtre javanais, préface de Sylvain Lévi, édit. Librairie Floury, Paris, 1931). Ce n’est que plus tard qu’on a compris que la danse « était autre chose qu’un amusement indigène, qu’un moyen de rehausser l’éclat des cérémonies princières » (il parle de Java). Qu’on a compris que « cette danse compliquée, comme un ancien art social, est une éminente éducatrice du peuple javanais ». Th. van Lelyveld qui voit surtout l’exemple des cours princières de Solo et Yogyakarta (ce sont elles qui à Java sont les garantes de la conservation de cet art et qui envoient leurs fameuses danseuses Serimpi aux Expositions occidentales : Paris 1889 et, à nouveau, l’exposition coloniale de 1931), trouve que les jeunes aristocrates lui doivent « la noblesse de leur maintien, la distinction de leurs gestes et la grâce de leurs mouvements ». Qu’elle « les initie également au concept d’expression, de style et de beauté plastique ». Que « le théâtre, dont la danse est partie intégrante (puisque van Lelyveld analyse les rapports entre théâtre, musique et danse), enseigne magnifiquement à saisir le contraste entre le bien et le mal, à cultiver les sentiments chevaleresques, à étudier, comprendre et entretenir la littérature ancienne et moderne » (on peut dire que le même rôle est dévolu au wayang kulit). Notons que ce que van Lelyveld dit des danses javanaises et de leur influence sur les élites aristocratiques de Java s’applique également à Bali et l’on peut penser que là l’influence s’étendait jusqu’aux villageois, grâce au maintien dans l’île de la religion hindouiste. Th. Van Lelyveld dit encore autre chose – et cela nous ramène aux problèmes d’aujourd’hui – : « L’Orient a toujours ignoré notre formule individualiste de l’art pour l’art avec ses innombrables sous-entendus et variantes subjectivement nuancées, qui, d’ailleurs, n’enrichissent guère notre vie sociale… ». Et il craignait déjà les transformations futures qu’allait apporter notre civilisation occidentale (« l’automobile, le cinéma, le sans-fil ») et « les innovations des artistes modernes ». Au cours des années qui ont suivi l’exposition coloniale, on a continué à étudier les danses indonésiennes. C’est ainsi qu’une équipe scientifique dirigée par Rolf de Maré a pu, en 1937-38, recueillir de nombreux documents et matériaux (masques, costumes, films, disques, etc.) non seulement à Java et Bali (où on a pu compter sur la collaboration de Walter Spies), mais aussi à Sumatra, dans l’île de Nias et aux Célèbes, ce qui a permis de les montrer lors de la XIIème Exposition des Archives internationales de la Danse en 1939 (voir : Théâtre et Danses aux Indes néerlandaises, Catalogue et commentaires par Claire Holt, édit. G.-P. Maisonneuve, Paris, 1939).

Il est intéressant de comparer ce qu’on a pu recueillir en 1939 à propos des danses balinaises avec ce qui existe aujourd’hui et qui est décrit dans un ouvrage récent comme celui-ci (acquis au Gamesh Bookshop d’Ubud) : Balinese Dance, Drama and Music, de I Wayan Dibia et Rucina Ballinger, édit. Tuttle, Tokyo-Rutland/Vermont-Singapour, 2004. Il y a d’abord la danse du barong, cet animal mythique à la tête monstrueuse. A Bali, nous dit Claire Holt, celui que l’on appelle barong kèkét, particulièrement sacré, est un symbole de la magie bénéfique (blanche) et est opposé à la sorcière rangda qui personnifie la magie noire. Le combat entre barong kèkét et rangda est souvent accompagné de danses extatiques avec kriss. D’autres barongs existent à Bali, dit-elle, par exemple avec une tête de sanglier. Le barong existe aussi à Java, mais là, dit Claire Holt, le barong est combattu par un autre être monstrueux appelé gendruwo qui le bat, alors qu’à Bali c’est le barong qui est victorieux. Elle en conclut qu’à Java on a peut-être perdu le sens symbolique de ce combat. Les auteurs de l’ouvrage plus récent cité ci-dessus (Balinese Dance) expliquent qu’en réalité cette danse est exécutée pour rétablir un équilibre détruit et que barong et rangda s’affrontent mais qu’aucun d’entre eux n’est vainqueur de ce combat éternel entre le bien et le mal… Je constate en tout cas que la danse du barong est toujours pratiquée de nos jours et qu’elle a conservé sa signification. Il n’empêche qu’il existe une version « commerciale », y lit-on, à laquelle les visiteurs peuvent assister au village de Batubalan, et ceci tous les jours, le matin à 9h30 précises…

Autre danse mentionnée dans le petit livre de 1939 : le legong, « danse exécutée par deux fillettes d’environ sept à douze ans », écrit Claire Holt. « Du point de vue technique le Lègong demande une grande virtuosité et une énorme énergie », dit-elle encore (Rolf de Maré avait ramené un film montrant cette danse). « Car ses mouvements très vifs et très rapides exigent une grande souplesse du corps et la danse est elle-même de très longue durée (de une à deux heures) ». Et, effectivement, le legong semble être la plus gracieuse des danses balinaises et avoir été souvent représentée par les peintres balinais (voir par exemple ce tableau d’Abdul Aziz qui montre trois danseuses attendant d’entrer en scène, les deux danseuses legong et celle qui joue le rôle de servante, la condong).

Troisième type de danses repéré par Rolf de Maré : les baris ou danses guerrières masculines. « Plus de vingt variétés dont beaucoup sont nommées d’après les armes employés… ». L’étude Balinese Dance de 2004 confirme la grande variété des armes : arc et flèches, trident, boucliers, fusils même, lances et, bien sûr, kriss. Et confirme également que certaines de ces danses sont encore exécutées pendant des cérémonies au temple ou en relation avec des crémations.

Dernière danse décrite en 1939 : le kebyar, « une danse accroupie par un seul danseur placé dans un espace libre au milieu du gamelan dont les instruments sont disposés de telle façon qu’ils forment les trois côtés d’un rectangle ». C’est une danse de création récente, apprend-on dans Balinese Dance. Début du XXème. Et qui n’a pas fini d’évoluer en créant de nouvelles variantes.

Je note, par contre, que le kecak semble ignoré par l’étude de 1939. On y reviendra. Que faut-il penser de tout cela ? La tradition semble s’être perpétuée. Mais, bon, le Lonely Planet dit un peu la même chose sur la danse que l'Américain sur la peinture : il y a beaucoup de troupes de danse plutôt médiocres à Bali et il donne une liste des bons (5). Ce qui ne m'étonne pas tellement étant donné le nombre de représentations tous les soirs. Rien qu’à Ubud, il y a entre 5 et 6 représentations de danses chaque soir, pendant les sept jours de la semaine !

A propos de kecak j'avais lu quelque part que c'est Walter Spies qui l'avait lancé. Ce n’est pas tout à fait exact. L’origine du kecak en tant que rituel extatique appelant les forces de l’au-delà est très ancienne et serait même antérieure à l’arrivée des dieux indiens et à l’invention du gamelan. Walter Spies avait assisté à un tel rituel lors de sa première visite à Bali en 1925 et en avait été complètement retourné. Il en parle dans une lettre citée par le journaliste Siebert. Des hommes visiblement possédés par les dieux. Moi-même j’étais comme envoûté, ensorcelé, je voulais crier, danser avec eux, écrit-il. Car le rituel finissait en transe. Le kecak tel qu’il est représenté aujourd’hui est différent. Il mêle à l’ancien kecak la représentation d’une scène du Ramayana avec intervention de Hanoman et son armée de singes. Et là Spies semble co-responsable de cette invention.

Ce qui est certain c’est que le kecak d’aujourd’hui est un spectacle magnifique (nous avons assisté à une représentation à l’Ubud Palace). Les mouvements collectifs, les cris kek-kek, les tambours, les torses nus avec leurs saris à carreaux blancs et noirs (bien et mal), les torches dans la nuit. Mais, dit mon livre sur la danse, c’est une danse qui n’est plus représentée que pour les touristes. Le lien ancien avec la nature n’existe plus. A chacun d’en tirer sa propre conclusion… W. S. Rendra, lui, dans son poème Bali, a ce vers percutant : « Les danses ne sont plus là pour conjurer les dieux mais pour distraire les touristes… ».

Rendra a-t-il raison ? Les représentations pour touristes et les manifestations qui ont encore un sens sur le plan social ou religieux ne peuvent-elles coexister ? A voir. Bali est peut-être l’exception qui confirme la règle. Peut-être que Georges Voisset a raison : peut-être, trouve-t-on effectivement encore à Bali plus de foi, de simplicité, d’harmonie avec la nature et d’amour de la beauté que partout ailleurs dans le monde ?

Religion

Quand on ne passe que quelques jours à Bali ce qui frappe d’abord ce sont les offrandes. Répétées trois fois par jour. Sur le trottoir, à l’entrée des magasins ces fleurs vite fanées ou salies (mais il paraît que cela ne gêne pas les esprits inférieurs). Quand j’étais dans la piscine du Saraswati, en fin d’après-midi, je vois un serviteur de l’hôtel, très sérieux, s’approcher d’un arbre, retirer une assiette ancienne, la remplacer par une nouvelle, remplie de fruits et de fleurs et allumer un bâtonnet d’encens (les dieux reçoivent des friandises pour le plaisir, du riz, de la viande pour se nourrir, des fruits pour se rafraîchir. L’encens en est le messager qui en porte l’essence jusqu’à eux…).

Mais quand on lit par exemple les nouvelles de l’auteur balinais Gde Soethama (voir : Gde Aryantha Soethama : Ordeal by Fire, traduction Vern Cork, édit. Arti Foundation, 2008) on est bien obligé de faire le constat que cette religion hindouiste-animiste n’est pas forcément facile à vivre. L’homme vit à la fois dans un monde visible et dans un monde invisible, au milieu de toutes ces divinités, esprits bénéfiques et maléfiques qui sont partout : les maisons, les rizières, les arbres, les cimetières, etc. Et il y a interpénétration permanente de ces deux mondes. Des mondes à plusieurs niveaux. Au Musée Neka on peut voir un tableau d’un peintre de Klungkung, I Nyoman Mandra, qui date de 1989 et qui s’intitule Vie religieuse.

C’est à l’homme de respecter l’harmonie et de tout faire pour la rétablir quand elle est troublée. On semble avoir un peu oublié aujourd’hui ce qui s’est passé à Bali en 1965 au moment du putsch militaire de Suharto. Je me rappelle que, lorsque j’ai fait mon premier voyage en Indonésie, et passé un week-end à Bali, en 1971, cette affaire était encore dans tous les esprits. Or si, sur toute l’Indonésie, on a massacré alors entre 600000 et un million, selon les sources, de communistes ou pseudo-communistes (ou Chinois, simplement parce qu’ils étaient Chinois), Bali en a massacré 80000 à 100000, soit au moins 5% de la population totale de l’île à l’époque ! Comment cette population réputée si douce et aimable a-t-elle pu être entraînée à un tel méfait ? Un mystère jamais percé. Dans l’hommage que rend le Dr. Werner Kraus, Directeur du Centre for South-East Asian Art de Passau en Allemagne, à Walter Spies, et que l’on peut trouver sur le net, il en parle de ce drame. Les rivières étaient bloquées pendant des semaines par les cadavres et l’eau qui était dérivée vers les rizières était rouge de sang. Aucune de ces âmes n’était libérée car peu d’entre les morts avaient subi une crémation selon les rites. L’espace invisible pour moi, celui des démons, était rempli d’esprits non libérés et donc potentiellement dangereux, écrit-il. C’est que le régime qui avait pris le pouvoir voulait punir les communistes et soekarnistes doublement : il les voulait morts et non-libérés. Mais ce sont d’abord les communautés villageoises qu’il a ainsi atteintes, elles qui devaient vivre avec ces morts, dit-il. Et ce n’est que plus tard qu’il a compris, lui qui a vécu de longues années comme jeune homme là-bas, accueilli par un couple de vieux Balinais en 1971, pourquoi les femmes n’en finissaient pas d’apporter des centaines de coupes d’offrandes aux temples et que ce n’était là qu’une tentative désespérée pour surmonter l’horreur…

Le puputan de 1906

Mais je crois que pour essayer de comprendre Bali et les Balinais il faut d’abord revenir à l’histoire. Et d’abord à cet évènement horrible qui a eu lieu en 1906 et qui a permis la mainmise finale des Hollandais sur l’île. L’évènement se trouve dans tous les livres d’histoire mais il est surtout connu dans le monde occidental grâce à un roman de l’écrivaine autrichienne Vicky Baum. J’avais longtemps cherché, sans succès, de trouver son roman à Paris et, finalement je l’ai fauché dans la bibliothèque de Marion Knoob, la propriétaire allemande du Romlan Gusthouse à Tuk-tuk et l’ai lu pendant mon voyage en Indonésie (voir : Vicky Baum : Liebe und Tod in Bali, traduit en français sous le titre Sang et Volupté à Bali). Sa connaissance intime des moeurs et coutumes des paysans balinais m'a étonné. Vicky Baum, Autrichienne juive, partie vivre aux Etats-Unis (Hollywood a mis en scène l’un de ses romans sous le titre Grand Hôtel), a pris la nationalité américaine et a d’ailleurs écrit plus tard en anglais. Ce n’était pas de la grande littérature mais son roman sur Bali a eu un grand retentissement. Justement à cause de ce grand massacre de 1906 qu’il évoque. Le prétexte : le naufrage d’un bateau appartenant à un Chinois. La Hollande a traité les Balinais de la côte de naufrageurs. Le Rajah de Badung (le Denpasar actuel), soutenu par ses voisins encore libres dont celui de Klungkung, a refusé de payer le moindre dédommagement et quand l’armée hollandaise a débarqué, le Rajah, ses femmes, ses enfants, ses nobles, prêtres, serviteurs et nombre de ses paysans se sont présentés aux Hollandais en habits blancs, ornés de tous leurs bijoux et portant leurs kriss sacrés. Et quand les Hollandais ont ouvert le feu ils se sont immolés eux-mêmes (plus de 1000 personnes. L’historien australien Adrian Vickers donne même le chiffre de 1300). Horreur des Hollandais et horreur internationale quand on a appris l’affaire. Ce qui n’a pas empêché les Hollandais, deux ans plus tard, en 1908, de bombarder le Palais de Klungkung, dont il ne reste que le fameux Hall de Justice que nous avons visité (il y a eu une immolation de veuve que les Hollandais avaient interdite). C’est en 1935 que Vicky Baum qui cherchait l’inspiration (ou par amour de la danse car elle était aussi danseuse) est venue visiter Bali, a rencontré Walter Spies qui lui a donné certaines indications sur les coutumes balinaises et a séjourné chez un Docteur de l’île, le Dr. Fabius, qui lui a fait cadeau de ses propres études et d’un manuscrit. Et c’est ce manuscrit qui est à la base du roman de Vicky Baum. Tout s’explique (même si Vicky Baum ne mentionne ni le nom du Docteur Fabius ni l’histoire du manuscrit. Mais dans l’introduction au roman c’est un médecin qui parle, qui raconte comment il a sauvé la vie à un descendant du Rajah et annonce le récit qui va suivre). En tout cas j’ai d’abord eu l’impression que le grand massacre de 1906 semblait bien oublié aujourd'hui. Je me demandais même s'il existait un monument à Bali pour commémorer cette histoire ? Le naufrage du bateau ? Le lieu du massacre ? Et puis, en relisant mes Guides je constate que le monument existe vraiment. A Denpassar. Le Puputan Square (puputan signifiant combat jusqu’à la mort). C’est bien le puputan de Badung de 1906. « Le monument », dit le Petit Fûté, « représente un homme, une femme, et deux enfants brandissant des kriss face aux fusils hollandais ».

Un mot sur le suicide des veuves. Si les Hollandais étaient comme les Anglais d’affreux colonialistes hypocrites, ils ont, malgré tout, eu bien raison d’interdire cette coutume barbare. C’est un Français, l’abbé J. A. Dubois, un missionnaire très modeste, ayant vécu une trentaine d’années dans le sud de l’Inde (de 1792 à 1823), qui en a fait la description la plus poignante (j’en ai parlé dans ma note sur les Mille et une Nuits à propos de Richard Burton). Voir : Abbé J. A. Dubois : Hindu Manners, Customs and Ceremonies, translated from the Author’s later French Manuscripts and edited with notes, corrections and biography by Henry K. Beauchamp, reprint de la troisième édition parue chez The Clarendon Press, Londres, 1906, par les Asian Educational Services, Delhi-Madras, 1996. Les sutties (immolations de veuves) étaient toujours pratiqués en Inde à son époque (706 sutties dans le seul Bengale en 1817). Une jeune veuve de trente ans semble l’avoir particulièrement touché : elle suit le cercueil de son mari dans un palanquin, richement habillée et couverte de bijoux ; la foule l’acclame, lui demande des présages ; elle reste souriante, apparemment calme et sereine (probablement droguée avec une décoction de safran, pense-t-il) ; puis, à l’approche du bûcher funèbre, son regard devient fixe, son visage pâlit, ses membres commencent à trembler ; les Brahmanes et ses parents proches se précipitent vers elle, cherchent à lui redonner courage ; peine perdue, elle a la mine hagarde, est prête à s’évanouir ; on la fait sortir du palanquin, la plonge dans une mare d’eau ; puis on la tire vers le bûcher près duquel se tiennent les Brahmanes avec des torches et des seaux de beurre de lait de buffle et tout autour un cercle de gens armés chargés d’empêcher quiconque d’interrompre la cérémonie (et accessoirement d’empêcher la jeune femme de s’échapper à la dernière minute) ; on lui arrache ses bijoux, on la force à faire trois fois le tour du bûcher, elle fait le premier tour en trébuchant, pour les deux autres deux parents la prennent sous les bras et la traînent autour ; enfin on la jette sur le cadavre de son mari, la foule applaudit, les Brahmanes vident leurs seaux sur le bois sec et l’allument avec leurs torches. Trois fois, pendant que le bûcher brûle et s’effondre, on l’appelle encore par son nom (il paraît que les plus saintes d’entre les veuves répondent encore !). L’abbé s’interroge. Il dit qu’il faut avoir vécu longtemps et avoir beaucoup réfléchi sur la nature humaine pour ne pas s’étonner de pratiques aussi extravagantes. Le plus incompréhensible, pour lui, ce sont ces Brahmanes qui attachent tellement d’importance à la vie du plus insignifiant des insectes, qui sont remplis d’indignation et de pitié lorsqu’on veut abattre une vache et qui, là, assistent sans la moindre émotion et même avec une sauvage satisfaction, à une punition aussi injuste et aussi cruelle, infligée à des êtres innocents et faibles, soumis à des traditions barbares et hypocrites.

Si je rappelle cette histoire c’est qu’il se trouve qu’un des homonymes de notre abbé Pierre Dubois, Français ou Belge, fonctionnaire de l’administration hollandaise en place à Bali de 1827 à 1831, a assisté en 1829 à « la crémation du Roi de Den Pasar et de ses femmes encore vivantes », témoignage rapporté par le regretté Bernard Dorléans (décédé en 2011) dans son livre sur les Français en Indonésie paru aux Editions Kaïlash en 2001. Dans la scène qu’il décrit les veuves, les Bela, sont volontaires (mais sont-elles vraiment libres ? Et la scène est-elle moins horrible pour cela ?). Le père de la première Bela lui donne un kriss avec lequel elle s’entaille les bras et les épaules (pour montrer qu’elle n’a pas peur de la mort), recouvre son front avec son sang, puis rend le kriss à son père et se jette dans les flammes du bûcher qu’une demi-douzaine de brahmanes armés de torches avaient allumé auparavant. Et puis la deuxième Bela suit et agit de la même façon. Je crois que Vicky Baum écrit quelque part qu’elle regrettait que les Hollandais aient détruit beaucoup de coutumes locales. Mais il y a coutume et coutume. Et si on ne peut excuser la façon cruelle avec laquelle les Hollandais ont conquis ce qu'il restait d'indépendant à Bali, on ne peut que se féliciter, je crois, du fait que leur occupation ait en même temps supprimé une coutume qui ne peut que nous paraître bien barbare.

Mais revenons à l’histoire. Les historiens disent qu’après la mainmise finale des Hollandais sur l’île ils l’ont traitée avec un certain ménagement. Peut-être étaient-ils un peu gênés par l’émotion internationale que le fameux puputan avait créée ? En tout cas ils n’ont jamais imposé à Bali cette espèce de servage qu’était la pratique de la « culture forcée » qu’ils avaient instaurée à Java et à Sumatra. Peut-être était-ce simplement parce que Bali ne produisait ni épices, ni indigo, ni café. Ou parce que le fameux Max Havelaar de Multatuli (alias Eduard Douwes Dekker) qui date de 1860 avait fini par porter ses fruits et que les Hollandais avaient déjà décidé, sous la pression de leur propre opinion publique, de la supprimer. En tout cas c’est probablement la Hollande qui a posé la première pierre du futur tourisme balinais en créant la première ligne de navigation pour passagers dès 1924 (la ligne KPM qui fait escale au port de Buleleng dans le nord de Bali) et en faisant construire le premier hôtel, l’hôtel Bali à Denpasar (sur l’emplacement exact de la grande tuerie de 1906). Ainsi le nombre de touristes qui n’était encore que de quelques centaines à la fin des années 20 est déjà de 30000 à la fin des années 30 (renseignements donnés par le Dr. Werner Kraus dans son hommage à Walter Spies).

Le Bali du Docteur Gregor Krause

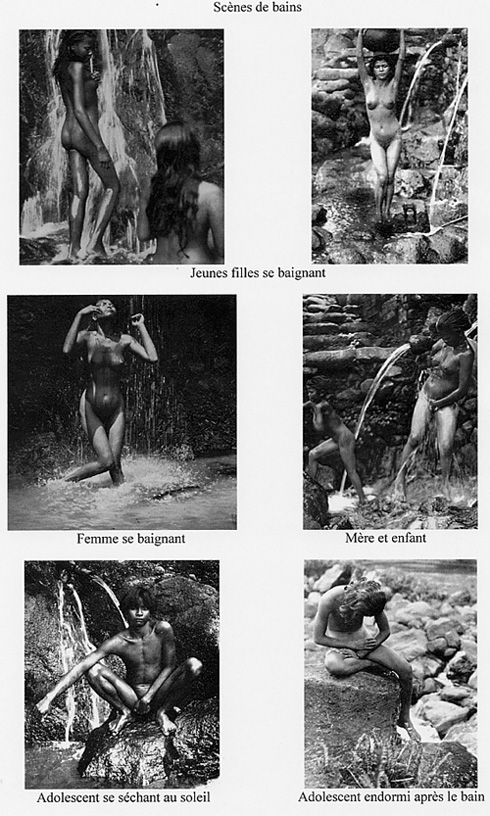

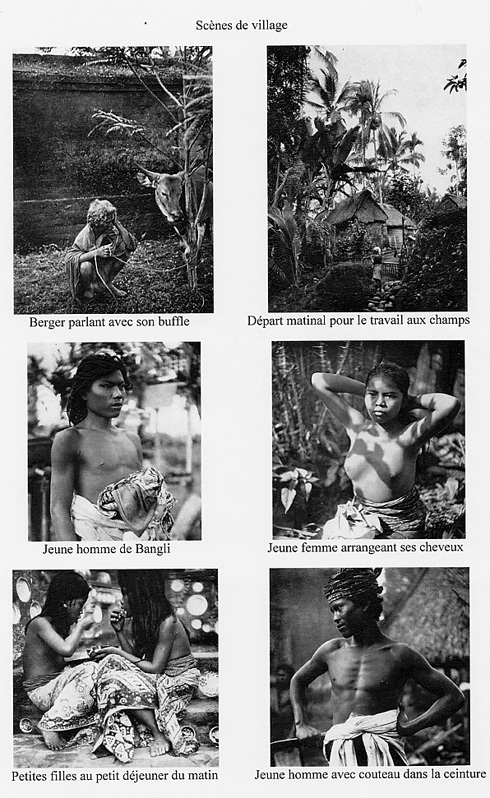

Mais il faut parler maintenant d’un évènement qui a certainement joué un rôle dans l’image que va se faire l’Occident de Bali et de ses habitants. C’est la publication en 1920, en Allemagne, d’un ouvrage, en deux volumes, intitulé simplement Bali et contenant 400 photographies en noir et blanc, accompagnés de textes, décrivant l’île comme un véritable Eden terrestre. Le Dr. Werner Kraus en parle : « un livre qui a créé une véritable sensation dans les cercles de l’avant-garde culturelle allemande de l’époque ». « A grandes touches il décrivait un mythe : le mythe de Bali, le dernier paradis où l’Homme et Dieu ne sont pas encore séparés ». Le journaliste Siebert, le biographe de Walter Spies mentionne l’ouvrage également et pense que Spies l’avait certainement lu lors de son séjour à Berlin. « Ce sont surtout les scènes de baignade », pense Siebert, « photographiées avec un certain voyeurisme, qui ont permis au public européen de s’adonner à ses fantaisies et se délecter à la vue des corps nus dans la nature. Exotisme et érotisme. Et tout cela en toute innocence et avec une pudeur presque enfantine ». Et l’historien australien Adrian Vickers, déjà cité, dans son livre Bali, a Paradise created, dit ceci : « Ce livre offrait aux gens tout ce dont ils avaient besoin pour rêver d’un Jardin d’Eden, loin de leur Europe qu’ils ne connaissaient que trop bien, cette Europe salie et moralement dégénérée. Il se plaçait tout de suite à un niveau philosophique élevé, en clamant haut et fort l’unité entre l’Homme et la Nature, et en défendant la théorie suivant laquelle la communauté des habitants de cette île hindouiste avaient réalisé une telle unité grâce à leur religion et leur vie sociale ». Le livre a en tout cas eu un succès retentissant, a été immédiatement réimprimé deux fois, puis une version un peu raccourcie a paru en 1926 et a été traduite en français et en anglais. J’ai pu acquérir une version originale en bon état auprès d’un libraire-antiquaire suisse : Gregor Krause : Bali, Tome 1 : Land und Volk (Le Pays et ses habitants), Tome 2 : Tänze, Tempel, Feste (Danses, Temples, Fêtes), édit. Folkwang-Verlag, Hagen, 1920. Gregor Krause était médecin, s’était engagé comme médecin militaire dans l’armée hollandaise aux Indes néerlandaises, avait d’abord été assigné à Java puis, entre 1912 et 14, à Bangli à Bali où il devait s’occuper à la fois des militaires et fonctionnaires hollandais et aussi de la population locale. Passionné de photographie il a ramené de son séjour 4000 clichés en noir et blanc. C’est un certain Karl Wirth, l’éditeur de son livre, qui a sélectionné lui-même (le Dr. Gregor Krause était alors en poste à Bornéo) les 400 photos qui y sont repris et qui illustrent les paysages, la végétation, les cultures, les villages, les marchés et les hommes et femmes dans leurs occupations de tous les jours (Tome 1), les représentations théâtrales et danses, les processions et cérémonies, les offrandes et les crémations, l’architecture, l’art plastique et la peinture (Tome 2). C’est aussi Karl With qui a écrit la préface du livre, une préface dithyrambique, un peu boursouflée d’après moi, mystique même, mentionnant des termes qui décrivent soi-disant l’évolution de l’humanité, tels que « l’homme paniqué » (par son environnement), « l’homme magique » (qui cherche à le gouverner par la magie), « l’homme cosmique » (qui a compris l’unité entre lui et la nature et vit en harmonie avec elle), « l’homme spirituel » (et intellectuel, stade où le lien entre lui et son environnement est de nouveau brisé). Pour With le Balinais est l’homme cosmique. L’idéal. Ce qui lui permet d’affirmer qu’à Bali les hommes ont réalisé l’unité avec la nature et qu’emporté par son lyrisme il affirme : « Là-bas les enfants croissent comme les pousses dans les champs et les vieillards se fanent comme les feuilles en automne. Les hommes construisent une maison comme les oiseaux un nid et un village se réunit et croît comme une forêt. La terre n’est pas déchirée par la propriété et les pensées ne sont pas obscurcies par l’avidité et le projet. Les hommes vivent ensemble et non en se séparant. L’unité c’est la communion avec les dieux, les animaux, les plantes et les hommes ». Mais il pense aussi que cet équilibre est fragile et conclut sa préface avec des mots plutôt pessimistes et peut-être prémonitoires : il est facile de créer la rupture sous l’influence de facteurs extérieurs à l’île. « Et alors, on revient au chaos. Et ce qui était beauté aujourd’hui ne sera demain plus qu’un fantôme. Peut-être la frontière a-t-elle déjà été franchie. Peut-être, dès demain, ne pourra-t-on déjà plus parler de l’île heureuse Bali, mais plus qu’en rêver comme d’un souvenir… ». Qui était cet homme ? C’était un historien d’art qui s’était spécialisé en art de l’Asie orientale, était l’ami de nombreux artistes d’avant-garde de l’époque (Emil Nolde, Paul Klee) ce qui le fera mal voir plus tard par les nazis (il va d’ailleurs émigrer d’abord en Suisse, puis aux Etats-Unis où il sera prof d’Université et prendra la nationalité américaine). Au moment de la publication du livre de Gregor Krause, il est Directeur du Musée Folkwang de Hagen en Westphalie (de 1919 à 1921), Musée qui est aussi l’éditeur de l’ouvrage.

Mais je ne pense pas que ce soient les théories de With sur l’homme cosmique qui ont fait le succès du livre mais plutôt les photos elles-mêmes. Et surtout les photos des Balinais, filles, garçons, femmes et hommes. Les filles et femmes toujours les seins nus. Il faut dire que cette histoire de seins nus est restée longtemps un mythe tenace puisqu’on m’en a encore parlé lorsque je me suis rendu pour un week-end à Bali en 1971. Et, lorsque je suis allé me promener un peu à l’intérieur pour visiter quelques rizières et un temple j’en ai effectivement aperçu une, de ces femmes aux seins nus, mais hélas c’était une vieille aux seins pendants ! Beaucoup de photos du Dr. Krause représentent des baigneurs et baigneuses entièrement nus, se lavant le corps, se peignant les cheveux, se séchant au soleil, couchés sur les rochers. L’objectif n’était pas voyeur, dit With, tout était naturel, ils ne se sont même pas aperçus qu’ils étaient photographiés. Et c’est vrai que cette nudité paraît plutôt chaste (les sexes d’hommes sont d’ailleurs toujours cachés). Et With encore, parlant des corps, évoque « leur grâce végétale, leur mobilité animale et leur tension érotique ». Mais on voit aussi que filles, femmes, jeunes et vieilles, qu’elles marchent sur les sentiers ou qu’elles soient assises au marché, ont toujours le torse découvert. Dans un de ses textes qui accompagnent les photos, le Dr. Krause explique que le torse nu est un signe de chasteté et que les prostituées doivent se couvrir ! Je trouve d’ailleurs les textes de Krause tout à fait remarquables. On sent que lui aussi a beaucoup d’admiration et de sympathie pour la société balinaise, même s’il est moins dithyrambique que With. Mais il a fait un véritable travail d’ethnologue, tant par ses photos que par ses textes. Je pense à ce qu’il dit de l’organisation sociale, des castes, de la religion, de la crémation, de la relation peuple-souverain, de la technique de l’irrigation, etc. Et je crois que je vais placer des extraits de certains de ses textes en annexe à cette note (à moins que j'en fasse une note séparée). Car ils le méritent.

Walter Spies

On sait que Vicky Baum a lu le livre du Dr. Krause. Elle dit qu’elle s’en souvenait et c’est probablement l’une des raisons qui l’a fait venir plus tard à Bali. Mais pour ce qui est de Walter Spies on ne sait pas. Il semble qu’il n’en ait pas parlé, mais il y a de fortes chances que dans les milieux qu’il fréquentait l’ouvrage était connu. Et on peut penser que pour le romantique et l’homo-érotique qu’il était, il n’y avait pas que la fameuse harmonie cosmique qui l’attirait mais aussi la sensualité des corps. Qui était Walter Spies ? Il était né à Moscou en 1895 au sein d’une famille allemande installée en Russie depuis plusieurs générations, commerçante et artistique (son frère est compositeur et chef d’orchestre, une sœur danseuse, l’autre pianiste et chanteuse). Il est emprisonné trois ans dans un camp dans l’Oural avec son père au moment de la première guerre mondiale, ce qui éveille chez lui un grand amour pour la nature. Puis son père et lui vont réussir à s’échapper et passer en Allemagne. Là il s’intéresse à mille choses : musique, danse, cinéma, botanique, littérature et langues. Il travaille avec Murnau à Nosferatu et a une relation homosexuelle avec lui. Puis il décide soudainement, en 1923, de tout quitter, s’engage comme matelot sur un bateau et arrive, tout à fait par hasard, dit-il, aux Indes néerlandaises, où il gagne d’abord sa vie en jouant du piano, à Bandung puis à Yogyakarta, y est remarqué par le Sultan du lieu qui le prend comme chef d’orchestre au kraton (30 à 40 Javanais, écrit-il à sa mère, qui essayent de jouer de la musique européenne. La moitié, environ, ont une oreille musicale parfaite). Il fait de son petit ensemble un véritable orchestre symphonique qui finit par jouer du Beethoven. Et, en même temps, il est subjugué par le gamelan. Et travaille avec une musicologue austro-javanaise pour créer ou perfectionner un système d’écriture musicale pour les airs du gamelan. En 1925 un aristocrate d’Ubud, le Cocorde Gede Raka Sukawati, assiste à une fête au kraton de Yogyakarta et invite Spies à visiter Bali. Ce qu’il fait, revient encore en 1926, puis s’y installe définitivement en 1927. Il a trouvé son paradis.

Dans une lettre envoyée en Allemagne il écrit : Je veux m’y submerger complètement. La nature dans l’homme comme dans les paysages me touche énormément. Se trouver au milieu de la vie et pouvoir commettre tous les péchés dans la foi ! Clair à l’intérieur, calme, pénétré de divin et à l’extérieur si admirablement terrestre. Tout est simple, sans conditions, sans désespoir. (Un peu alambiqué, mais plutôt explicite !). A Ubud Walter Spies se construit une villa de rêve entourée d’un jardin de rêve, sur les versants de la rivière Campuan (on a dû passer à côté) et y reçoit bientôt des célébrités du monde entier auxquels il raconte son paradis : Barbara Hutton, Noël Coward, Vicky Baum, Charlie Chaplin et son frère Sydney, et l’ethnologue américaine Margaret Mead (qui avait elle-même trouvé un paradis, un paradis sexuel, aux îles Samoa, où, prétendait-elle, les relations sexuelles entre adolescents étaient libres, libérant ainsi cet âge de tout stress, voir Margaret Mead : Coming of Age in Samoa, édit. William Morrow and Co, New-York, 1928. Thèse largement réfutée plus tard. D’ailleurs il me semble que nos adolescents d’aujourd’hui, à l’époque de la libération sexuelle totale, semblent toujours aussi stressés…).

Mais ce ne sont pas les détails biographiques de Spies qui m’importent en premier lieu. Ce qui me paraît intéressant c’est plutôt de savoir quel est exactement le rôle que Spies a joué dans l’explosion artistique de Bali. Et, ensuite, de réfléchir aux conséquences de son action : n’est-t-il pas, en quelque sorte, co-responsable de la commercialisation de cet art et, peut-être même, du dévoiement de ce paradis qu’il prétendait y avoir trouvé.

Quand le Prince d’Ubud a appelé Spies à venir le rejoindre, il savait ce qu’il voulait – et c’est donc lui le premier responsable – faire d’Ubud (et accessoirement de Bali) un grand centre culturel. Et le touche-à-tout génial, en matière artistique, linguistique et culturelle, qu’était Spies, a été un merveilleux outil pour cela. Spies et, plus tard, le Hollandais Rudolf Bonnet, ont fait expérimenter aux artistes locaux de nouveaux matériaux, fait venir de Hollande des couleurs pour peinture à l’huile, pastels, peintures acryliques, leur ont proposé de remplacer les motifs rituels et les représentations classiques du Ramayana et du Mahabharata par des scènes villageoises. C’est ainsi que tout un processus créatif s’est mis en route, qui a produit des artistes avec une personnalité individuelle. Ils ont découvert la peinture occidentale, la perspective entre autres, même si Spies a mis ses propres peintures sous clé dit-il, pour ne pas les influencer. Mais si on examine les quelques tableaux de Spies que l’on peut trouver sur le net, il faut bien constater que ses thèmes et styles ont marqué, d’une manière ou une autre, l’art local :

En 1936 Walter Spies, Rudolf Bonnet et les jeunes artistes qui les entourent créent une coopérative, Pita Maha (Grands Ancêtres), qui devient une école, mais aussi un style (une marque de fabrique qui permet de mieux vendre), qui facilite la vente aux Occidentaux, qui organise des expositions internationales et qui fait connaître le nouvel art de Bali.

Quand on réfléchit à l’évolution ultérieure de la peinture à Bali et qu’on cherche à cerner la responsabilité des différents acteurs on constate pas mal de paradoxes. D’abord pour ce qui est des Hollandais. On a vu que ce sont eux qui ont commencé à promouvoir le tourisme à Bali. Bien sûr ils ne pouvaient pas savoir qu’au début du XXIème siècle ces touristes seraient au nombre de 7 millions et que ce seront eux qui allaient absorber la production de masse balinaise. Mais le Dr. Werner Kraus, dans son hommage à Walter Spies déjà cité à plusieurs reprises, nous fait découvrir un autre paradoxe : l’administration hollandaise, s’appuyant sur certaines élites balinaises (comme les Sukawatis d’Ubud) et sur certains Européens comme Spies et Bonnet, commence en même temps à instituer un programme de « balinisation ». On veut que les Balinais restent des Balinais authentiques. Il faut conserver l’art populaire. Le préserver des modes venant d’ailleurs. Mettre toute la culture sous une cloche à fromage, dit Kraus. Une cloche à fromage qui l’empêcherait d’évoluer. Cela me fait penser à Victor Segalen et sa peur bleue de ce qu’il appelait « l’entropie de l’exotisme ». Au fond tout ceci est une vue égoïstement eurocentriste. Kraus cite un historien balinais qui a vécu cela dans sa jeunesse : on ne voulait pas qu’on devienne moderne car moderne c’était occidental. Mais pour nous la modernisation c’était l’utilisation de la science, c’était la rationalisation (les tôles ondulées hélas, c’est moi qui le dis). Conclusion : chaque peuple doit décider lui-même s’il veut préserver sa culture populaire. Ce n’est pas aux autres de le faire. L’autre paradoxe c’est que Spies était d’accord avec cette politique de balinisation alors qu’il n’a jamais cessé d’inciter les artistes à faire évoluer leur art. Il l’a d’ailleurs également fait pour la musique et la danse (on l’a vu pour le kecak). Je me demande si le plus grand péché de Spies dans ce contexte n’est pas d’avoir appris aux artistes que l’on pouvait faire de l’art pour l’art. Et de l’art profane. Alors que jusqu’ici l’art n’était fait que pour vénérer les dieux et embellir la vie. Spies le savait mieux que personne. N’a-t-il pas écrit à sa mère : Ici l’art est vivant et est là pour glorifier la grâce de la vie. Ici l’art n’existe pas en-dehors de la vie et de la foi ! Il n’y a pas d’art pour l’art, un art qui sert de dessert ou de bonbon à sucer que l’on met vite dans sa bouche pour se distraire ou se consoler, pour oublier une vie sans saveur ?

Walter Spies a eu une fin de vie triste. En 1939 un Gouverneur général fondamentaliste se met à persécuter les homosexuels. Spies est arrêté. Au procès le père de son jeune compagnon témoigne : Pourquoi ? Ils étaient d’accord. Un honneur pour nous. Spies est condamné et emprisonné pendant 9 mois à Surabaya. Et puis c’est la guerre. Les Nazis entrent en Hollande. Les Hollandais, en Indonésie, arrêtent les Allemands, les mettent dans un camp à Sumatra. Spies comme ses compatriotes. Et puis en 1942 le danger d’une invasion japonaise apparaît, les prisonniers sont embarqués sur des bateaux à destination de l’Inde. Celui de Spies est attaqué par un avion japonais. Tout l’équipage hollandais se sauve. Alors que les prisonniers sont enfermés à l’intérieur. Le bateau sombre au large de l’île de Nias. Il y avait 473 prisonniers de guerre à bord. Seuls 66 hommes ont réussi à se sauver. Spies y est resté comme mon ami Hans Overbeck. Après la guerre, en 1953, le commandant du bateau est condamné pour crime de guerre. La reine le gracie avant qu’il ne quitte le tribunal.

Nous avions été étonnés de ne voir aucun tableau de Walter Spies au Musée que nous avons visité en premier, le Musée Neka. C’est à l'Arma qu’il y en avait plusieurs que j'ai bien aimés. Les monochromes surtout. L'amie Nicole les a photographiés. Malgré l’interdiction.

Le fondateur (et propriétaire ?) de l'Arma, Agung Rai, doit être un sacré lascar. Il paraît qu'enfant il mourait de faim. Et le voilà à la tête du Musée, de ses dépendances (hôtel, plusieurs restaurants, école de danse) et d'une immense galerie (Agung Rai Gallery) où on a pu visiter 5, 6 ou plus de bâtiments débordant de tableaux et dont certains valent certainement très chers (et ne sont d'ailleurs pas à vendre). D'où vient l'argent? De la revente des oeuvres des peintres locaux et des expos dans le monde. Encore un qui gagne sa vie sur le dos des artistes!

Siebert, en faisant des recherches à Bali pour la biographie de Spies, rencontre Agung Rai. Il se considère comme le continuateur de Walter Spies, dit-il. A son époque nous ne connaissions pas les notions d’oeuvre d’art et d’artiste, dit-il encore. Spies n’a pas seulement fait connaître Bali dans le monde. Il a stimulé nos artistes, a rassemblé autour de lui des amis qui ont acheté leurs œuvres. Ils ont continué à vivre comme paysans mais ont découvert la valeur commerciale de leurs tableaux. Il considère le tourisme comme « le fumier du développement ». Belle formule. Est-il sincère quand il dit : Walter Spies voulait lui aussi (c'est-à-dire comme Agung Rai ?) éviter que la culture balinaise soit perdue. Alors, tourisme mal nécessaire ? Ou destruction de cette culture ?

A noter qu’on trouve également à l’Arma ce tableau célèbre de Spies, intitulé Calonarang qui date de 1930 (et placé sur le prospectus du Musée). Quatre figures fantomatiques sont assises autour d’un feu qu’on ne devine que par la lueur jetée et au-dessus d’eux, dans le noir, flotte un monstre rouge, aux seins pendants, aux mains crochues, aux yeux globuleux et une large gueule. Un cauchemar. Ou une préscience du malheur à venir ?

Arie Smit

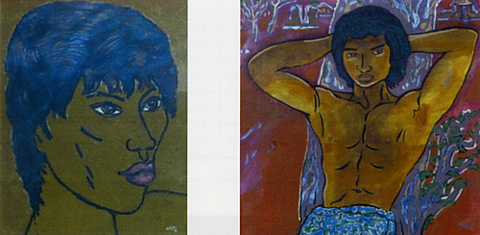

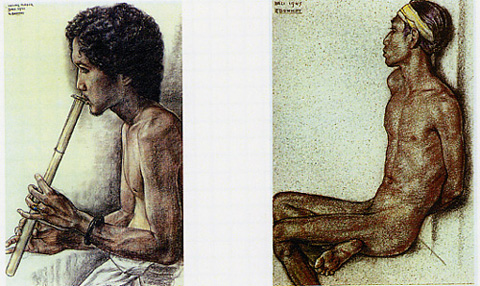

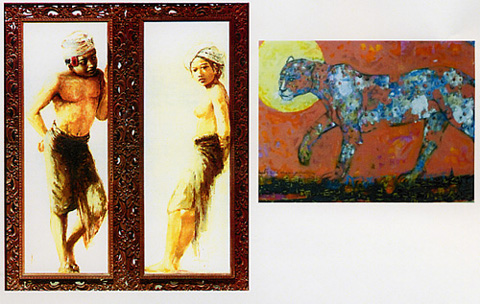

Au Musée Neka on a découvert un autre peintre qui a eu une certaine influence sur la peinture balinaise, mais plus tard, après la deuxième guerre mondiale : Arie Smit, un peintre que nous ne connaissions pas. Un sacré bonhomme. Emprisonné dans les fameux camps de travail des Japonais, il semble qu'il vive toujours alors qu'il est né en 1916. Il a d'ailleurs un site sur le net en indonésien. Il y a beaucoup de tableaux de lui au Neka. De styles très variés. Influences européennes bien sûr. Mais ce qui m’a d’abord frappé chez lui, ce sont les garçons, virils et alanguis qu’il dessine avec une grande sûreté de trait.

Voir ci-dessous les deux pastels du Hollandais Johann Rudolf Bonnet auxquels je fais allusion. Lui aussi a joué un rôle important dans le développement artistique (et commercial) de Bali :

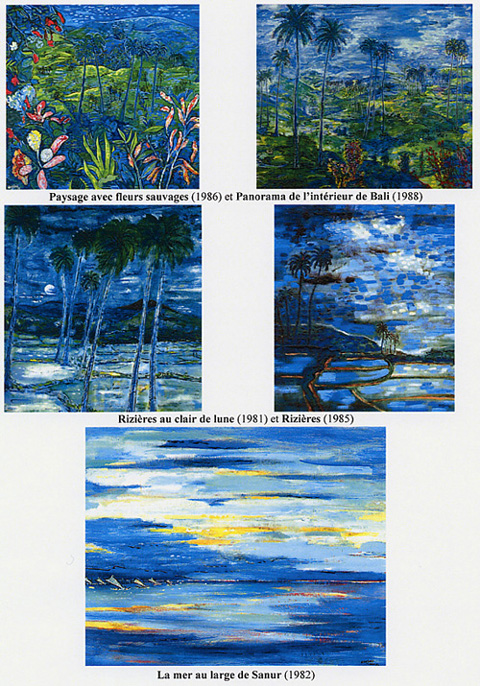

Mais revenons à Arie Smit. Néerlandais d’origine, il est arrivé en Indonésie en 1938, y revient, rescapé des camps de la mort japonais et prend la nationalité de la nouvelle République indonésienne dès 1950. Il s’installe durablement dans l’île de Bali en 1956 et ne la quitte plus même s’il change souvent de résidence (vingt fois en trente ans) pour mieux s’imprégner de ses paysages. Quand on feuillette le livre d’art publié par le Musée Neka en 1990 et qui porte le titre curieux de Réalisme poétique (Poetic realism, the art of Arie Smit), deux termes qui, à priori semblent plutôt s’opposer (mais c’est lui qui dit : I strive for a poetic realism, a dream-like state of mind, a soft confrontation), on se rend compte de la grande diversité de son art. Il intègre très souvent des sujets locaux, temples, villages et villageois, mais ce que j’aime tout particulièrement chez lui ce sont ses paysages. Harmonie entre ciel et terre, entre ciel et mer, reflets dans l’eau comme dans le ciel, rappelant quelquefois l’art du vitrail (influence de Spies ou, comme on dit dans le livre, de Tiffany ?). C’est un art, dit Suteja Neka, le fondateur et directeur du Musée, rempli de joie et de sérénité, un monde d’une extraordinaire beauté.

Et les peintres locaux ?

Alors, que faut-il penser des peintres locaux ? Parmi ceux du Musée Neka il y en a un surtout qui m’a frappé : Abdul Aziz. Aziz est un Javanais qui a étudié les Beaux-Arts à Rome et s’est installé à Bali en 1966 pour enseigner à l’Université Udayana à Denpasar. Il a développé une technique un peu particulière en utilisant ombres et cadre dessiné pour créer du relief. Ainsi ses personnages ont souvent l’air d’être adossés à des fenêtres ou des chambranles de portes et de regarder dehors. Mais ce n’est pas cette technique qui m’intéresse mais les visages et les regards de ses personnages. En particulier dans ces tableaux photographiés par l’amie Nicole encore et montrant une mère avec son enfant ou un enfant avec sa grande sœur.

L’autre tableau d’Aziz a une histoire : les deux panneaux qui le composent ont été peints séparément en 1974 et 75. C’est le directeur du Musée Neka qui les a réunis dans un cadre unique quand il a remarqué que l’homme semblait regarder la fille à côté. Et a donné comme titre au tableau ainsi constitué : Mutuelle attraction. Le Tigre coloré, c’est moi qui ai demandé à Nicole de me le photographier. Il me plaisait. Il paraît qu’il est de Soedarsono, encore un Javanais.

Quant à Annie qui voulait revenir avec un tableau représentant une mère avec enfant, pour en faire cadeau à sa belle-fille, elle continuait à chercher ce genre de représentations. Et elle en a trouvés plusieurs dont ceux-ci.

Le premier tableau est d’ailleurs d’un Philippin, Roger San Miguel, mais qui a travaillé à Bali et représenté avec beaucoup d’amour danseurs, villageois et familles balinaises, avec des couleurs douces évoquant paix et harmonie, dit le catalogue du Musée Neka. Le titre du tableau : Vie de l’artiste. L’autre tableau vient du Musée ARMA. Très émouvant. Peintre inconnu.

Quand je me relis et regarde les tableaux sélectionnés je constate qu’on n’a pas fait beaucoup honneur aux artistes vraiment balinais. Alors je feuillette à nouveau le catalogue du Musée Neka. Et je constate qu’il présente ces artistes en suivant les différents courants successifs. Et j’essaye d’en choisir les plus représentatifs (ou ceux qui me plaisent, tout simplement).

Première période : la classique. Celle inspirée directement du théâtre wayang et de ses poupées. Un véritable pullulement de figures et des tableaux entièrement remplis.

Deuxième période : la période dite d’Ubud. C’est celle qui démarre avec l’arrivée de Walter Spies et de Rudolf Bonnet. On commence à présenter des scènes de village, combats de coqs, combats de lutteurs. Des danses aussi, des légendes, des romances balinaises. Des paysages aussi. Où l’on reconnaît tout de suite l’influence de Spies.

Le premier des tableaux ci-dessus est de I Gusti Agung Wiranata, date de 1997 et s’intitule Paysage villageois. Il mêle des éléments locaux : temple, vache, femme avec panier, avec des effets Spies : lumière, brume, bleus, lointains. Le deuxième, de Ida Bagus Rai Yadnya, intitulé Jayaprana rencontre Layonsari, raconte une histoire romanesque (et tragique) et montre un sens très fin des couleurs. C’est un élève de Bonnet.

Notons encore que c’est l’Ecole d’Ubud qui a créé à un moment donné, le fameux Pita maha.

Le

troisième mouvement (style Batuan) est parti du village Batuan dans la province de Gianyar. Les deux anthropologues Gregory Bateson et Margaret Mead qui y ont travaillé ont fourni aux artistes locaux matériaux et peintures. Le style Batuan est moins influencé par la peinture occidentale. Pratiquement classique. Il m’intéresse moins.

Puis vient le

mouvement des Jeunes Artistes qui démarre à Penestanan, à l’ouest d’Ubud, sous l’impulsion d’Arie Smit (mais qui ne les influence pas, dit-il). Je choisis deux tableaux. Le premier est une Cérémonie de Mariage de I Nyoman Tjakra (1970). L’autre s’intitule En bord de mer (1991). Il est de I Gusti Ngurah Agung Kresna Kapakisan.

Les Balinais vus par deux écrivains locaux contemporains

J’aime bien essayer de comprendre d’autres peuples et d’autres cultures en passant par la littérature. Sur les conseils de la collaboratrice de Gamesh Bookshop j’ai acheté deux publications d’écrivains balinais reconnus. L’un d’eux est l’écrivain-journaliste Gde Aryantha Soethama. Son recueil de nouvelles est une douce satire (douce par le style, du genre understatement) de tous les problèmes auxquels les Balinais doivent faire face (religion, coutumes, castes, tourisme, argent destructeur de valeurs ancestrales). Et on se rend vite compte qu’on est loin des idées reçues occidentales. Voir : Gde Aryantha Soethama : Ordeal by fire, traduction Vern Cork, édit. Arti Foundation, 2008. Soethama observe, constate, mais ne juge pas. C’est au lecteur de juger. L’autre est une écrivaine de haute caste et son roman tourne essentiellement autour des problèmes posés encore aujourd’hui par les mariages inter-castes : Oka Rusmini : Earth Dance, édit. Fondation Lontar, Jakarta, 2011 pour la traduction anglaise.

Religion. Comme je l’ai déjà dit le Balinais baigne continuellement dans le monde invisible des esprits bénéfiques et maléfiques. Les nouvelles de Gde Soethama le montrent. L’homme est responsable de l’harmonie universelle. Alors quand l’harmonie est brisée, que des malheurs arrivent, il faut chercher la cause. Et puis il y a toutes ces cérémonies, ces rites de passage, de la naissance à la mort, qui sont les étapes essentielles pour une vie heureuse et un au-delà meilleur (réincarnation ou fusion de l’âme avec Dieu) : le limage des dents (pour faire disparaître l’agressivité), le mariage, la naissance de l’aîné (qui change le rôle du père dans la société), la crémation. Et puis il y a le problème des jours fastes et néfastes. Car il y a un jour faste pour tout, même pour mourir.

La première nouvelle, An auspicious day, raconte l’histoire d’une cérémonie de mariage interrompue par la mort du prêtre venu le bénir. Catastrophe financière d’abord : tout est à recommencer, les riches offrandes, la nourriture pour les nombreux invités. Et il faut trouver un nouveau prêtre, et fixer une nouvelle date, un jour faste. Les deux familles vont se déchirer pendant des mois, des années, sans pouvoir se mettre d’accord sur une date. Jusqu’à ce que les jeunes amoureux décident de mourir ensemble. Fin très belle : le garçon et la fille sont entièrement nus et s’enveloppent d’un grand drap blanc. C’est un jour faste pour mourir, c’est mon grand-père qui me l’a dit, dit la fille. Ils se serrent l’un contre l’autre. Chacun sent le souffle, la chaleur et la fraîcheur de l’autre… Le vent souffle plus fort quand ils s’approchent du bord de la falaise. Le soleil va bientôt se coucher. Pendant la chute : embrasse-moi, dit la fille. Ne me lâche pas. En une fraction de seconde ils s’enlacent plus fort ; unis par leur chaleur ils oublient tout. Il n’y a plus qu’amour, soumission et union… Il faisait froid. Le soleil était maintenant couché… Ils n’ont laissé aucune trace. Absolument rien. Moksa (fusion de l’âme des morts avec dieu).

Dans une autre nouvelle on rappelle que la mort est impureté. Impureté pour tout le village. Ce qui ouvre une période pendant laquelle aucune cérémonie ne peut avoir lieu. Au passage je note que cette séparation du pur de l’impur est constante. Nous ne nous sommes pas rendus compte mais ce fameux sarong qu’on nous a imposé à Prambanan et à Borobudur a un but : inciter à la spiritualité et laisser les « basses » pulsions à leur place, sans leur permettre de parasiter l’esprit, en relation avec les dieux (c’est une psy, Marie-Claude Gavard, qui donne cette interprétation dans le numéro spécial sur Bali de la Revue Le Banian de juin 2010). Il faut croire que Spies n’a rien compris quand il croit qu’on peut être en même temps pénétré de divin à l’intérieur et merveilleusement terrestre à l’extérieur. La nouvelle The Death knell nous apprend que dans un certain village on avait l’habitude de battre un grand tambour taillé dans du chêne et qu’on appelait kulkul, quand un villageois était mort. Le rythme lent et triste, le son sourd du tambour, annonçaient à tous, jusque dans les rizières, qu’un des membres de leur communauté avait été libéré des plaisirs, des tourments et des désastres de ce monde. Mais le village avait le sens pratique. On ne sonnait du tambour, depuis quelque temps déjà, que la veille du jour auquel le corps était amené au cimetière, raccourcissant grandement la période impure. Car là aussi il fallait attendre un jour faste. Et il était bien possible que le mort doive attendre une semaine avant d’être enterré (ce qui explique peut-être, quand on pense à l’odeur que prend le cadavre très rapidement dans ce climat tropical, l’impureté qui est attachée à la mort). L’histoire de la nouvelle est celle d’un intégriste qui voudrait revenir à l’ancienne coutume : que le kulkul soit frappé dès la mort venue… Dans une troisième nouvelle, Death by misfortune, un vieil homme qui a tout donné à ses fils, se fait beaucoup de souci pour sa mort. Il pense à tout le mal qu’un cadavre donne à sa famille. Toutes les cérémonies pour le mort, puis sa crémation, et les cendres versées dans la mer. Une crémation coûte un million de roupies. Et il ne lui reste plus rien. Alors il a une idée géniale : se jeter sous une auto, sans que cela ait l’air d’un suicide, mais un accident, et c’est le conducteur qui devra payer pour tout. Alors il prépare soigneusement son coup. Tout réussit. Mais pas de chance, la voiture qu’il avait choisie c’est celle de sa bru. C’est son fils aîné qui payera…

Castes. Il y a aussi le problème des castes. Toujours présentes à Bali. On estime que 10% de la population balinaise appartient aux trois hautes castes. Il ne faut donc pas s’étonner que les mariages inter-castes soient relativement fréquents et qu’ils peuvent poser problème. Deux nouvelles de Soethama évoquent le sujet. Dans High Caste Walls une roturière épouse un noble. Notre famille est moderne, lui avait dit son fiancé. Mais quand la famille de la roturière organise une grande fête pour le limage des dents de tous leurs enfants, la famille de son mari l’accepte mais sous une condition : elle ne doit pas subir le limage à côté de ses frères et sœurs mais dans un pavillon séparé. Elle fait partie d’une famille noble. Les parents de son mari restent inflexibles. Son mari aussi. Sinon ce sera le divorce. Les larmes aux yeux, et à la dernière minute, elle renonce à la cérémonie… Dans The Lie on évoque une autre coutume. La fille aînée d’une famille de haute caste va épouser un Sudra. Les parents de la fille posent deux conditions. La première : il faut que la famille du fiancé, au cours de la cérémonie de mariage, procède à une cérémonie d’offrandes appelée puti wangi qui est un symbole et une reconnaissance de la perte de rang de la mariée. La deuxième : il faut un témoin. La famille du fiancé s’y refuse. La servante du père de la fiancée qui doit servir de témoin est gravement perturbée. Elle adore la fiancée. Elle demande conseil aux dieux. Et, finalement, se décide à mentir : oui, ils ont fait puti wangi, rapporte-t-elle à son maître. Le soir elle ne peut dormir. Elle s’assoit dans la cour sous un manguier et regarde le ciel plein d’étoiles. Je ne suis qu’une servante, une vieille femme. Je suis sûre que Dieu va me pardonner car le mensonge que j’ai fait je l’ai fait pour le bien de beaucoup de monde.

Le roman Earth Dance de Oka Rusmini est une histoire (quatre générations d’une famille) entièrement marquée par les problèmes des castes. Un peu trop long pour être résumé ici. Il faut dire que l’auteure est née à Java d’une famille brahmane balinaise, est revenue à Bali où elle est journaliste et écrit romans, nouvelles et poésies. J’avais lu d’elle une nouvelle tragi-comique dans la Revue Le Banian de juin 2010 consacrée à Bali. Une fille de haute caste a fait un mariage d’amour avec un architecte roturier. Or là c’est sa belle-famille qui la persécute, belle-mère méchante soutenue par ses trois filles, ses belles-sœurs. Elle n’ose pas trop se plaindre à son mari très pris par son métier. Sa seule consolation, car elle est, bien sûr, repoussée, complètement ostracisée, par sa propre famille, est sa petite fille, très intelligente, très avancée pour son âge. Et qui lui pose des questions surprenantes, sur la nature des dieux, sur leur action : ils détestent les gens méchants, est-ce vrai ? Oui, dit la maman. Est-ce que j’aurais le droit d’aider les dieux ? Oui, répond-elle distraitement. Et puis soudain la méchante belle-mère a disparu. On la cherche partout. Sans succès. Un peu plus tard, une odeur épouvantable dans le jardin, l’eau. On va voir le puits, le puisatier descend : le cadavre de la vieille est dans le puits. Deuil. Les jours passent. Et un jour la maman va voir sa fille qui joue dans le jardin. Tu sais, maman, dit la petite, toute souriante, à sa maman : j’ai un peu aidé les dieux. C’est moi qui ai poussé grand-maman dans le puits…

Tourisme et argent. Et puis Soethama analyse la relation des habitants de Bali avec le tourisme et, ce qui en est une conséquence, leur relation avec l’argent. Je rappelle que 7 millions de touristes visitent l’île tous les ans, que des milliers d’étrangers y séjournent, alors que la population totale de cette île est aujourd'hui de 3 millions et demi. Une île qui est plus petite que notre département du Puy de Dôme, rappelle Johanna Lederer dans l’éditorial du numéro spécial de la revue Le Banian sur Bali. On a beau répéter que les Balinais sont accueillants, toujours souriants et doux. Et qu’ils continuent, imperturbablement, d’honorer leurs cérémonies et leurs traditions. A qui fera-t-on croire que ce tourisme de masse les indiffère, ne les influence guère ? Au moins six nouvelles sur les 16 qui composent le recueil de Soethama en parlent, de ce problème. Dans le Coconut Orchestra, les joueurs d’un gamelan unique en son genre, avec ses xylophones faits de noix de coco vieux de plusieurs centaines d’années, vendent leurs instruments, sans en référer à leur chef, à un groupe de touristes qui vont les emmener dans leur pays. Cela s’est passé au grand Festival des Arts balinais. Au bord d’une rivière polluée. Mangku Rajegn, le chef du groupe, est assis au bord du fleuve. Son esprit avait reçu un terrible choc. Il se sent sali, enfoncé dans le péché. Il était sûr que les dieux l’avaient déserté. Dans The Dancer from Timuhun c’est la danseuse principale du groupe de son village, un village qui avait conservé une danse très ancienne, qui se révolte. Les touristes venaient par cars entiers assister à leur danse. Jusqu’au jour où l’opérateur de tourisme demande à ce que le spectacle n’ait plus lieu dans le hall des fêtes mais sur une scène en plein air au temple (les danseurs pourraient émerger du temple, créant une impression d’authenticité et d’élégance. Et les touristes pourront regarder le spectacle tout en dînant). Le Temple sera pollué, dit la danseuse. Et elle fait tout pour que le village refuse. Rien n’y fait. Le jour dit elle quitte le village, pour toujours. Dans Rinjin’s painting, un peintre qui est encore fier de son art et qui préfère mettre ses toiles en vente à une galerie et donner 20% au propriétaire quand la vente est faite, est harassée par sa femme. Il faut payer pour l’école des enfants et il ne reste plus de cash. Alors il accepte de passer par un intermédiaire qui met son tampon (comme le faisait Bonnet, paraît-il) et fixe le prix : 125000 Roupies. Puis l’envoie chez le galeriste qui le lui paye cash. Pendant qu’il compte son argent entre un client européen, un Suédois, qui voit la peinture, la veut, demande le prix, marchande pour la forme et finalement paye : 750 US Dollars, soit 7 500 000 Roupies ! J’ai des frais, dit le galeriste au peintre, et je dois payer 40% à ton intermédiaire !

Mais la plus belle des histoires c’est celle de Beautiful, Fertile Rice Fields. Le village est au pied du Mont Batukaru. Magnifiques rizières en terrasse, rangée de cocotiers. Un Javanais vient très souvent, devient ami des villageois, leur offre de rénover et agrandir leur temple. Les villageois lui construisent une belle maison traditionnelle au milieu des rizières et à 500m du Temple. Il voudra venir y méditer, disent-ils. Le Javanais vient de plus en plus souvent, il les incite à faire revivre un groupe de danseurs, un orchestre gamelan, les fait engager par des hôtels de la côte (on était fiers, nos bus avaient l’air conditionné, disaient les villageois). Vos rizières ne sont pas seulement fertiles, elles sont aussi belles, surtout ne les vendez pas à quiconque. Il est généreux, prête de l’argent à tout le monde, beaucoup d’argent, et les villageois en ont de plus en plus besoin. Pour les cérémonies du temple, pour les crémations, pour l’école des enfants. A la fin ce sont eux qui lui proposent leurs titres de propriété en garantie. Et bientôt presque plus personne n’était propriétaire de ses champs. Et voilà que le chef du village leur annonce qu’un hôtel sera construit dans le village. Avec quelques centaines de villas. Cela demandera environ 200 hectares de terrain. Mais les villas seront dispersées au milieu des rizières, reliées par des sentiers et les villageois pourront continuer à travailler leurs rizières au milieu des villas. Bien sûr ils n’auront plus autant de terrain qu’avant, mais ce n’est pas grave. De toute façon leurs rizières ne leur appartiennent plus. Ils ne travailleront pas pour avoir une bonne récolte mais pour permettre aux touristes de les regarder et les photographier. Ils devront même se laisser photographier avec les touristes. Ils perdront du temps mais ce n’est pas grave. Ils seront là pour rendre les touristes heureux. Cinq ans plus tard les villageois sont devenus des employés de l’hôtel avec un salaire mensuel. Et quand ils vont dans les rizières ce n’est plus que pour faire semblant. Semblant d’être de vrais paysans cultivant leurs rizières. Les spectacles de danse et de musique se font dans la cour du temple. Les touristes peuvent y dîner sous les étoiles et manger de la dinde rôtie. Le Javanais est devenu le véritable chef du village. Des officiels du Département du tourisme viennent visiter le village, félicitent les villageois pour leur réussite, leur demandent de garder leur religion et leurs coutumes car cela rendait les touristes heureux. Et, surtout, ajoutaient-ils, ne vendez jamais vos rizières ! Ce qui fait rire les villageois sous cape. Et quand les chauffeurs des cars de touristes leur demandent s’ils connaissaient le Javanais auparavant et pourquoi ils lui ont vendu leurs rizières et que les villageois leur racontent comment cela s’est passé, ce sont eux qui rient. Qui rient aux éclats !

Voilà. J’espère que les paysans que nous, nous avons photographiés dans leurs rizières travaillaient pour de vrai. Et qu’ils n’avaient pas été postés là que pour nous et nos appareils digitaux ! Encore que j’ai quelques doutes maintenant que je me souviens que pour voir les rizières de Jatiluhwi on a dû payer un péage à l’entrée du village !

(août 2013)