Tome 5 : E comme Eisner. Lotte Eisner. La Cinémathèque française. Le Cinéma de Weimar

(Basé sur des notes de mon Bloc-Notes 2010. Lotte Eisner. Son oeuvre: Conservateur à la Cinémathèque française, historienne du cinéma, spécialiste du film expressionniste allemand et de Fritz Lang. Ses souvenirs: vie artistique de Weimar, Henri Langlois, Stroheim, Nouveau cinéma allemand des années 60)

(Cette note ne suit pas un ordre logique strict et je prie mes lecteurs de m’en excuser. Elle avance au gré de mes études, mes recherches et de mes découvertes. Il y a un fil conducteur pourtant : c’est celui d’une personne passionnée et passionnante comme je les aime, c’est la docteur en histoire de l’art, la journaliste critique de cinéma, la juive allemande devenue française, l’amie fidèle de Henri Langlois, la Conservateur de la Cinémathèque française, la muse des cinéastes allemands d’après-guerre, Lotte Eisner. Un autre fil encore : un autre Allemand, devenu lui américain, son ami, l’auteur génial de Metropolis, celui qui a réussi à faire le lien entre le cinéma allemand de la République de Weimar et celui de Hollywood, Fritz Lang)

Metropolis de Fritz Lang. Découverte de Lotte Eisner.

Metropolis. C’est en février dernier que Arte a retransmis, en live depuis Berlin (à l’occasion de la Berlinale), le film Metropolis dans sa version originale miraculeusement retrouvée en 2008 (miracle à Buenos Aires) et parfaitement restauré depuis lors. C’est avec émerveillement que nous avons suivi, Annie et moi, la première projection mondiale de ce film, d’une durée de deux heures trente, tel que l’avait conçu Fritz Lang en 1926, y découvrant toutes ces innovations que l’on retrouvera ailleurs dans l’évolution ultérieure de l’art cinématographique. Les incroyables mouvements de foules d’abord (25000 figurants), parfaitement maîtrisés : les ouvriers en colère, montant les marches, se déversant dans les salles de machines (on pense à Eisenstein, bien sûr), les foules d’enfants fuyant la montée des eaux, et les magnifiques ballets de leurs bras qui implorent (scènes des pellicules retrouvées à B. A.). Les machines moins réalistes mais plus symboliques que ceux des Temps Modernes, et qui les préfigurent pourtant : mêmes mouvements mécaniques des ouvriers, même servitude, même folie subitement déclenchée des machines qui échappent à tout contrôle, même image hautement symbolique des roues dentées qui s’engrènent. La marche étrangement cadencée des colonnes ouvrières qui se rendent au travail ou qui en sortent (tels des robots), marche qui me rappelle celle du film The Wall des Pink Floyd. L’architecture futuriste de la ville, architecture que l’on va retrouver bien plus tard dans tous les grands films de science-fiction (et dans les BD), la grande tour centrale avec ses terrasses au sommet, la circulation dans l’espace (on pense au 5ème Elément de Besson par exemple). Les scènes de création d’un robot androïde, avec tous les liquides qui bouillonnent dans leurs cornues et les éclairs des décharges électriques, que l’on retrouvera dans tous les films sur Frankenstein. Et puis il y a bien sûr tout ce qui caractérise le cinéma allemand de cette époque, la noirceur, le côté mystique, expressionniste peut-être. Je pense en particulier au personnage tout habillé de noir, factotum du Maître de la Ville, exécuteur de ses basses œuvres, le Mince (der Schmale), mais aussi à la tête de Moloch qui avale ses victimes ou à ce monument dressé à la mémoire de la Femme morte, aimée à la fois par le Maître et par l’Inventeur, et puis aux scènes qui se déroulent dans les catacombes. Il y a une séquence qui m’a littéralement fasciné, c’est celle où Maria est poursuivie dans les ténèbres des sous-sols par l’Inventeur fou muni d’une puissante lampe-torche : elle cherche, épouvantée, à échapper au faisceau lumineux jusqu’au moment où elle se trouve immobilisée, piégée dans une encoignure, collée au mur, les bras écartés, et où le cône de lumière l’atteint au milieu du corps comme si elle était un papillon cloué vivant sur une planche. Sergei Eisenstein Thea von Harbou

Lotte Eisner et le style de Fritz Lang. Et puis, hasard du calendrier, nous sommes à Paris la semaine suivante, et je vois sur l’Officiel des Spectacles qu’un cours de cinéma est organisé (le 19 février) au Forum des Images, intitulé : Bernard Eisenschitz présente : « Notes sur le style de Fritz Lang », de Lotte H. Eisner, 1947 (et j’y cours bien évidemment). Et c’est là que j’entends parler de Lotte Eisner pour la première fois. Et que j’y apprends qu’elle était une journaliste berlinoise, critique de théâtre, historienne d’art, que le Filmkurier avait engagée comme critique de cinéma en 1927. Elle s’intéresse tout de suite à Fritz Lang qui l’invite à assister à une prise de vues nocturne pour le Testament du Dr. Mabuse. Elle quitte l’Allemagne en 1933 (elle est juive) pratiquement en même temps que Fritz Lang, vient en France, y travaille comme journaliste, se lie avec Henri Langlois, va se cacher dans la campagne (du côté de Montpellier) pendant la guerre, s’occupe en même temps des films que lui confie Langlois (et que les Allemands aimeraient bien lui faucher), devient Conservateur de la Cinémathèque dès 1945 et collabore avec Langlois jusqu’à la fin (1976). Elle reprend tout de suite contact avec Fritz Lang après la guerre et publiera plusieurs livres sur lui et sur le cinéma allemand. D’abord en 1952 déjà, chez l’éditeur André Bonne à Paris, une étude sur le cinéma de Weimar intitulée L’écran démoniaque : les influences de Max Reinhardt et de l’expressionnisme. Max Reinhardt était un metteur en scène autrichien qui avait révolutionné la mise en scène des théâtres berlinois avant la guerre (en la dramatisant et en donnant une nouvelle importance au metteur en scène par rapport à l’auteur. J’y reviendrai). Et puis deux monographies sur Murnau et Fritz Lang. Ce dernier livre a été traduit en français par le conférencier, Bernard Eisenschitz, et, dit-il, pas mal influencé par Fritz Lang lui-même qui a été en correspondance constante avec Lotte Eisner pendant sa rédaction. Fritz Lang était son ami et c’est d’ailleurs elle qui est allée en Californie le convaincre de jouer son propre rôle dans le Mépris de Godard qui en était un grand admirateur. De toute façon la critique française s’était intéressée très tôt au cinéma allemand. Eisenschitz cite un article sur Murnau de Roger Blin et un autre sur le style de Fritz Lang du cinéaste Georges Franju paru dans une revue d’avant-guerre, dirigée par Henri Langlois, le Cinématographe.

L’article de Lotte Eisner que nous commente Eisenschitz a paru dans le n°5 de février 1947 de la Revue du Cinéma. Dès les premiers 100 mètres de la pellicule, dit-elle pour commencer, un film de qualité révèle le style de son metteur en scène. Et l’élément le plus important du style de Fritz Lang, pense-t-elle, c’est le rôle de la lumière, « la dramaturgie de la lumière ». Et le premier exemple qu’elle cite est justement cette scène qui m’avait tellement frappé dans Metropolis : la poursuite de Maria par le faisceau lumineux. Le deuxième est tiré de la Rue rouge (Scarlet Street), un film sorti aux Etats-Unis en 1945 mais que visiblement Lotte Eisner connaissait déjà : là c’est une enseigne lumineuse qui flashe à intervalles réguliers comme pour marteler le cerveau malade du caissier assassin. Autre exemple : le Testament du Dr. Mabuse et cette scène nocturne au tournage de laquelle Lotte Eisner avait probablement assisté et où à nouveau une lampe-torche, celle tenue par un policier, cherche à traquer le criminel qui se cache dans les fourrés. Le conférencier nous a d’abord fait projeter les extraits de ces trois films puis de longs extraits de ce magnifique film muet qui date de 1922, les trois Lumières et dont le titre allemand est Der müde Tod (la mort lasse) et le titre anglais : Destiny (et dont j’ai pu acquérir le DVD de la version anglaise dans une boutique spécialisée, Hors-circuits, située rue de Nemours à Paris). On voit la longue montée des marches par celle qui voudrait faire revenir à la vie son fiancé et qui s’approche de la grande figure noire de la Mort et puis pénètre dans la cathédrale remplie de cierges allumés de différentes tailles et qui représentent les vies humaines. Ici cette mer de lumières qui vacillent est une vision presque impressionniste, dit Lotte Eisner. C’est aussi le cas de la séquence déjà mentionnée du Testament du Dr. Mabuse (la poursuite dans les fourrés) car Fritz Lang avait fait arroser les fourrés au préalable pour faire apparaître comme dans un kaléidoscope une multitude de tâches lumineuses. Dans Liliom tourné par Fritz Lang en France en 1933, après son départ d’Allemagne, il cherche à maîtriser la lumière en mouvement. La lumière est à nouveau un élément dramatique important et le metteur en scène s’est donné beaucoup de mal, raconte Lotte Eisner, pour filmer le reflet projeté par les lumières mouvantes du carrousel sur un mur. Et puis les reflets peuvent servir de miroir. C’est ce que l’on constate dans la Femme au Portrait (the Woman in the Window), film tourné aux Etats-Unis en 1944, où le modèle du portrait apparaît soudain dans le tableau illuminé par les phares des automobiles qui passent dans la rue (la femme qui a servi de modèle se tenant furtivement derrière l’homme qui admire le tableau). Mais Fritz Lang s’était déjà servi de ce procédé dans M, le Maudit qu’il avait encore tourné en Allemagne en 1932. Le criminel s’arrête devant une vitrine remplie d’objets brillants (comme une couronne de couteaux) et y aperçoit soudain l’image superposée de l’enfant dont il va faire sa proie. En regardant l’extrait qu’on nous projetait j’ai été fasciné par le jeu de visage de cet acteur prodigieux, Peter Lorre, un acteur de théâtre, nous dit Eisenschitz, que Lotte Eisner a dû connaître très tôt, car il avait déjà joué dans l’Eveil du Printemps de Wedekind sur une scène berlinoise.

L’expressionnisme. Première approche. L’un des auditeurs, au Forum des Images, demandait au conférencier de préciser sa pensée au sujet de l’expressionnisme. Vous avez parlé d’expressionnisme puis d’impressionnisme à propos des 3 Lumières, dit-il. Vous avez également dit que Lang refusait l’étiquette d’expressionniste. Qu’en est-il exactement ? La réponse de Bernard Eisenschitz m’a paru un peu confuse sur le moment. Il a parlé de deux expressionnismes, celui des peintres, celui, plus vaste, qui a marqué différents arts jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Et puis il a répété ce que Lotte Eisner avait dit à ce sujet : Lang se sert de toutes les formes artistiques. Et c’est vrai : dans un autre extrait qui avait été projeté au cours de la séance, un extrait des Nibelungen qui date de 1923-24, on voit Siegfried chevaucher sur un cheval blanc au milieu d’une forêt stylisée par des troncs illuminés par des rais de lumière. Moi, cette image m’a fait penser à une autre forme d’art, le Jugendstil. Plus précisément à un livre de contes de mon enfance, malheureusement perdu, mais dont j’ai retrouvé avec certitude l’illustrateur : Adolf Münzer. Plus tard je découvrirai que c’est un artiste suisse, symboliste, qui avait influencé Lang : Alfred Boecklin. En fait il faudrait revenir à la définition même de l’expressionnisme. Sur le net on trouve : Forme d’art où la réalité est déformée au profit de l’expression… qui privilégie l’intensité de l’expression… courant artistique qui prône une plus grande expressivité du sentiment intérieur... moyens d’expression utilisés sans égard pour la réalité ou la tradition… enfin : recherche de moyens plastiques susceptibles d’exprimer l’émotion à son plus haut degré de résonance. Alors le dilettante que je suis se demande si cette forme d’expression ne peut pas être considérée comme inhérente à ce cinéma naissant, parce que c’est un cinéma muet, un cinéma d’images pur, et qu’elle lui est donc nécessaire, puisque l’absence de dialogues demande forcément une plus grande expressivité dans le jeu des acteurs, dans leur gestuelle, et même dans les objets et les décors qui doivent être signifiants, donc symboliques. D’ailleurs le style de Fritz Lang n’a-t-il pas évolué très naturellement vers une plus grande réalité à partir du moment où il est passé au parlant (dans M, premier film parlant de Lang) ? J’y reviendrai.

Le lendemain, j’ai essayé de le trouver ce fameux article de Lotte Eisner, et je me suis souvenu que la librairie spécialisée en littérature policière, l’Amour du Noir, située rue Cardinal Lemoine, possédait toute une collection de revues sur le cinéma, Cinémathographe (une revue d’avant-guerre éphémère : deux numéros), La Revue du Cinéma qui a déjà existé avant guerre elle aussi et a reparu dès 1946 (en jaune) et ce jusqu’en 1949, ainsi que les fameux Cahiers du Cinéma et Positif qui ont commencé à paraître au début des années 50. Et j’y ai effectivement trouvé ce que je cherchais. La lecture de l’article complet ne m’a pas apporté beaucoup plus que ce que Bernard Eisenschitz nous avait déjà raconté. A la fin de son article Lotte Eisner s’interroge sur ce qu’est devenue l’œuvre de Fritz Lang aux Etats-Unis. A-t-il pu échapper à la dure loi du box office ? « Qu’est-ce qu’un style aussi affirmé que celui de Fritz Lang peut gagner à Hollywood ? », se demande-t-elle. Et au vu des quelques films américains de Lang qu’elle a pu voir après la guerre, elle affirme : « Il semble… que, hormis le dynamique J’ai le droit de vivre (You only live once), ces films aient quelque peu perdu cette vigueur de montage qui renforce encore la puissante construction du découpage et qui caractérisait si magnifiquement Le Maudit. (S’il continue à travailler à ses scénarios, Lang habitué en Europe à tout exécuter lui-même semble avoir dû laisser le soin de monter ses films aux spécialistes des studios californiens). »

Problèmes de montage. C’est effectivement une des nombreuses questions que l’on peut se poser à propos de Fritz Lang. Après être revenu au Luxembourg j’ai rendu visite à la FNAC à Metz pour voir ce qu’ils avaient de disponible en DVD de Fritz Lang et je suis revenu avec M et les Dr. Mabuse d’une part et les deux films jumeaux (mêmes acteurs et scénarios similaires) The Woman in the Window et Scarlet Street, tournés en 1944 et 45. Et j’ai trouvé que ces deux derniers films étaient loin d’avoir le génie des premiers. Et j’ai repensé à l’inquiétude exprimée par Lotte Eisner dans son article de 1947. D’autant plus qu’elle n’est pas la seule à souligner l’importance que Fritz Lang attachait à ces questions. S’il avait d’excellents collaborateurs décorateurs, architectes de décors, opérateurs, électriciens d’éclairage, avec lesquels il collaborait étroitement, il s’occupait lui-même directement du découpage. C’était essentiel pour lui. Et cela me rappelle Eisenstein. J’en avais déjà parlé à propos des caractères chinois (dans mon Voyage, tome 4). Eisenstein avait commencé à apprendre le japonais et avait découvert les caractères chinois. Et il comparait le résultat du travail du montage (élément essentiel pour lui dans le processus de création d’une œuvre d’art) à ce qui se passe avec les idéogrammes : le caractère représente un mot qui est d’abord un son qui a un sens, mais de par sa représentation pictographique, il est également une image qui touche au subconscient, à l’imagination. Et lorsqu’on a une suite de caractères on n’a pas seulement une phrase qui signifie mais une suite d’images qui, se juxtaposant, en créent une nouvelle. « C’est justement ce mode de pensée tout à fait inhabituel qui m’a aidé plus tard à maîtriser la nature du montage», dit-il dans un long chapitre de ses Mémoires intitulé Montage in 1938 (voir n° 3181 Sergei Eisenstein : Notes of a Film Director, édit. Lawrence & Wishart, Londres, 1959). Il y explique comment deux séquences juxtaposées doivent créer et créent en fait quelque chose de nouveau. L’émotion, le thème, l’image du thème que doit percevoir le spectateur. Or, dit Eisenstein, «du point de vue de la dynamique, toute oeuvre d’art est un processus qui fait naître une image dans les sens et l’intelligence du spectateur».

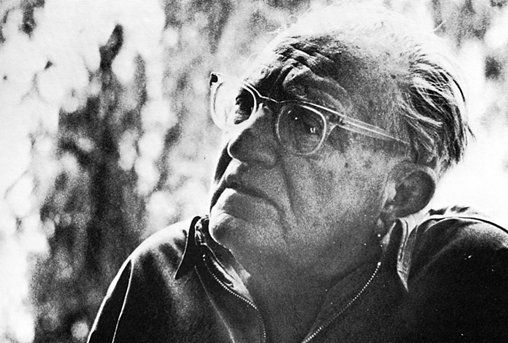

Mais ce n’est peut-être pas aussi simple. Je suis revenu plus tard à la Librairie L’Amour du Noir. On m’avait dit que le jeudi je pourrais y rencontrer quelqu’un qui avait encore connu Fritz Lang en personne. Et je suis effectivement tombé sur Alfred Eibel, écrivain et éditeur, qui a publié un ouvrage sur Fritz Lang en 1964 (Alfred Eibel : Fritz Lang, édit. Présence du Cinéma, 1964) composé essentiellement d’interviews et d’importants textes sur le cinéma de Fritz Lang lui-même. « On m’a envoyé à l’époque le voir à Hollywood parce que j’étais moi-même né à Vienne », me dit-il. Il m’a parlé avec un ton un peu ironique de Lotte Eisner. Dans sa manie de vouloir collectionner absolument tout ce qu’elle pouvait trouver à propos de l’ancien cinéma allemand, elle ramassait quelquefois n’importe quoi, dit-il, même une vieille brouette qui avait servi dans je ne sais plus quel film. A un moment donné, je lui ai parlé de cette histoire de montage et des problèmes rencontrés par Lang dans ce domaine, alors il m’a demandé ce que je pensais de Moonfleet. Génial, lui ai-je dit. « Et bien voilà, et pourtant dans ce film le montage a échappé à Lang totalement », m’a-t-il rétorqué. Et c’est vrai qu’il est génial. Oui, me suis-je dit plus tard, mais cela vient probablement des choix de la mise en scène : chaque fois que l’enfant, le fils de Fox, est présent dans une scène, la caméra se met à son niveau et c’est par les yeux de l’enfant que l’on vit le drame.

Génocide culturel. Mais il n’y a pas que Fritz Lang. Beaucoup d’autres metteurs en scène ont dû quitter l’Allemagne et l’Autriche à cause des nazis ou, étant partis travailler à Hollywood, n’ont pas pu revenir en Allemagne à cause d’eux. Je pense à Robert Siodmak, Billy Wilder, Max Ophüls, Otto Preminger, Ernst Lübitsch, Douglas Sirk, Fred Zinnemann entre autres. Pour chacun d’entre eux il faudrait analyser en détail ce qu’ils ont perdu en venant et en restant aux Etats-Unis et ce qu’ils ont apporté au cinéma américain. Tout n’était pas négatif, bien sûr. Certains ont pu donner libre cours à leur personnalité. Je pense à Billy Wilder par exemple. D’autres ont perdu au change. Et pour l’Allemagne la perte est évidente. D’autant plus qu’il n’y a pas que les metteurs en scène : de nombreux acteurs aussi sont partis, dont Marlene Dietrich, Hedy Lamarr, et Peter Lorre, celui qui a joué le Maudit (il paraît que Lorre, quand la UFA lui a demandé de revenir, leur a envoyé un télégramme avec le texte suivant : « Il n’y a pas assez de place en Allemagne pour deux assassins »). Et beaucoup de techniciens, décorateurs, éclairagistes, opérateurs, caméramen, etc. On estime que plus de 800 personnes travaillant dans l’industrie du cinéma allemand et autrichien ont dû quitter l’Europe (et combien de Français ?). Quelle perte immense sur le plan culturel pour le vieux continent ! Et tous ces réalisateurs ont-ils pu créer ce qu’ils ont voulu, pris dans le système hollywoodien ? Donc nouvelle perte, perte dans l’absolu ! Lotte Eisner a beaucoup reproché à Pabst de ne pas avoir quitté l’Allemagne, mais lui-même a semble-t-il expérimenté le système hollywoodien et ne l’a pas supporté. Il a écrit un livre à ce sujet (mais que je n’ai pas pu trouver) qui porte le titre significatif de Servitude et Grandeur de Hollywood. On peut d’ailleurs se poser la question pour l’ensemble des activités artistiques et culturelles allemandes. Je pense à tous ces peintres (les expressionnistes) considérés comme décadents et ridicules par Hitler et qui n’ont pu continuer de peindre qu’en cachette. Je pense à tous ces écrivains, à Heinrich Mann qui a encore écrit Henri IV sur la Côte d’Azur avant d’aller végéter auprès de son frère en Amérique, à Thomas Mann, complètement dégoûté de son pays qui a longtemps hésité à revenir en Europe, avant de s’installer finalement en Suisse, à Stefan Zweig qui s’est suicidé de désespoir à Petropolis au Brésil, à Alfred Döblin (je suis en train de déguster à petites doses – 2 heures par 2 heures – l’incroyable œuvre cinématographique – 14 heures – que Fassbinder a tirée de ce chef d’œuvre, Berlin, Alexanderplatz, écrit en 1925). Et que dire de tout ce bouillonnement intellectuel, en sociologie, en psychologie, sur la sexualité (j’en ai parlé dans une note de mon Bloc-notes sur Lady Chatterley et D. H. Lawrence à propos des milieux fréquentés par la sœur aînée de Frieda Lawrence). Sur tout cela les nazis ont posé une véritable chape de plomb. Ils l’ont écrasé. Et souvent de manière définitive. Ce n’était pas un génocide, bien sûr, mais une hémorragie et une destruction. Une terrible perte pour l’Allemagne et pour l’Europe. Combien de ces Allemands américains sont-ils revenus dans leur pays après la guerre ? Fritz Lang est, lui, revenu en Allemagne pour tourner encore trois films, ses derniers, le diptyque : Le Tigre du Bengale – Le Tombeau hindou et Le Retour du Dr. Mabuse. Des films qui n’ont pas eu de succès sur le moment et que la critique de l’époque a jugés sévèrement. Il semble qu’aujourd’hui on soit revenu à un meilleur sentiment à leur sujet. Mais je ne peux m’empêcher de penser – même si l’auteur du roman dont ils s’inspirent est le même que celui de Metropolis, Thea von Harbou – qu’ils sont un peu entachés d’hollywoodisme…

Il n’empêche : il faut dire un mot de cette femme, mariée avec Lang de 1922 jusqu’à son départ d’Allemagne en 1933, scénariste de tous ses films de la période et scénariste d’autres cinéastes tels que Murnau et Dreyer, romancière (le Tombeau hindou, une Femme dans la lune et les Espions étaient aussi des romans de Thea avant d’être devenus des scénarios de films) et même actrice. On a dit que Lang l’a quittée parce qu’elle était devenue nazie ce qui ne semble pas correspondre à la vérité puisqu’ils se sont déjà séparés en 1931-32 et qu’elle n’est devenue membre du Parti qu’en 1940. C’est vrai qu’elle s’est bien accommodée du régime hitlérien et qu’elle a continué à travailler pendant la guerre, mais elle ne semble avoir été ni antisémite ni raciste puisqu’elle a vécu – et s’est même mariée – avec un Indien. Après la guerre elle a été emprisonnée brièvement par les Anglais, a participé courageusement avec d’autres femmes au déblaiement de Berlin, puis a repris son travail de scénariste et même de réalisatrice. Elle est morte accidentellement en 1954. C’était une personnalité complexe, pas facile à cerner. De nombreux sites sur le net en parlent. Il y a même un site en allemand qui lui est entièrement consacré et est continuellement mis à jour. Elle avait probablement des défauts mais elle devait être, incontestablement, une femme plutôt exceptionnelle. Je ne sais pas si Fritz Lang est resté en contact avec elle mais je trouve étrange que, lorsqu’il est revenu tourner en Allemagne après la guerre (en 57-58, elle ne vivait plus), il ait justement choisi des romans de Thea von Harbou comme source pour son diptyque du Tombeau hindou et du Tigre du Bengale.

Lotte Eisner, la Cinémathèque et le film expressionniste allemand

C’est ma fille Francine qui m’a d’abord signalé qu’une exposition s’était tenue à la Cinémathèque fin 2006 début 2007 dont l’objet était le cinéma expressionniste allemand, une exposition qu’elle avait visitée et qu’elle avait trouvée absolument « fabuleuse » (ma fille adore Kirchner) et que l’on pouvait toujours la visiter de manière virtuelle sur le site de la Cinémathèque. Alors je me suis effectivement rendu sur le site en question et sur celui de la Bibliothèque de la Cinémathèque et j’y ai trouvé énormément de documents que je me suis empressé d’imprimer : articles, analyses, bibliographie et filmographie, scénarios, listes et monographies de décorateurs, ainsi que de nombreux liens vers les sites d’instituts et de cinémathèques allemands et vers tous les sites qui, dans le monde, s’intéressent au cinéma expressionniste (anglais, américains, australien et français bien sûr). Si après cela quelqu’un a encore le moindre doute sur l’intérêt du net dans le domaine de la culture… Ce qui ne m’a pas empêché d’acquérir le catalogue de l’exposition trouvé à la librairie spécialisée en matière de cinéma (et que j’ai longtemps cherchée car elle se trouvait dans le temps rue Champollion), Ciné Reflets, 14, rue Monsieur le Prince (c’est Monsieur Alfred Eibel rencontré à L’Amour du Noir qui m’avait donné l’adresse). Voir : n° 3943 Le cinéma expressionniste allemand – Splendeurs d’une collection – Ombres et lumières avant la fin du monde, Editions de la Martinière/La Cinémathèque française, 2006.

Film expressionniste ou film noir ? J’ai compris assez rapidement que le problème de la définition de l’expressionnisme n’était pas simple et que chaque critique avait sa propre définition. Tout le monde est d’accord, bien sûr, sur la première définition qui est celle d’un groupe de peintres essentiellement allemands, ceux de la Brücke et du Blaue Reiter (je me souviens d’une exposition extraordinaire, celle de la collection Buchheim, centrée surtout sur la Brücke, organisée à Strasbourg en 1981, voir n° 1543 : Expressionnistes allemands – Collection Buchheim, Musée d’Art moderne de Strasbourg, 28 juin – 23 août 1981, édit. Buchheim Verlag Feldafing, 1981) auxquels il faut bien évidemment ajouter Egon Schiele, l’exposition qui a réuni au Grand Palais les quatre grands Viennois de la Sécession l’a encore démontré d’une manière évidente (voir n° 3452 : Klimt Schiele Moser Kokoschka – Vienne 1900, Galeries du Grand Palais 3 octobre 2005 – 23 janvier 2006, édit. Musées nationaux, 2005). Là où les avis divergent c’est lorsqu’on cherche à étendre la notion d’expressionnisme à d’autres arts dont le cinéma naissant, ou à une forme de pensée, de couleur politique. Rudolf Kurtz qui a été l’un des premiers à étudier l’expressionnisme au cinéma dans un livre publié dès 1926 (Expressionismus und Film) considère ce mouvement comme une « conception du monde » (Weltanschauung), à la fois culturelle et politique. Une « rébellion contre les normes, l’art établi et la bourgeoisie » (mais ceci n’a rien d’original, tous les mouvements de jeunes artistes ont mis en avant ce genre de révoltes). Révolte contre la situation sociale. Réaction aussi contre l’impressionnisme. « Opposition à la réceptivité passive de l’artiste vis-à-vis du réel ». « Attitude volontariste» cherchant à recréer un monde (le « former », le « façonner », le « construire » : en allemand : « gestalten »). Comment appliquer ces théories au cinéma qui est d’abord photographie et donc reproduction du réel ? Par l’architecture et les éclairages, dit Kurtz. Et c’est vrai que les décorateurs-architectes ont joué un rôle essentiel dans le cinéma allemand de cette époque, qu’ils étaient de véritables artistes et que certains de leurs dessins préparatoires sont d’authentiques œuvres d’art. Nous venons de voir, Annie et moi, Le Cabinet du Dr. Caligari que la Cinémathèque de Luxembourg a eu la bonne idée de programmer au début de ce mois. En sortant de là on n’a plus aucun doute : c’est vraiment le film expressionniste par excellence : tout est de travers ! Mais j’ai trouvé aussi que la ville que l’on devine continuellement en arrière-plan faisait penser à certaines vues de villes de peintres expressionnistes (voir p. ex. Maisons en arc de Krumau de Schiele). Quant aux éclairages, on a vu l’importance du jeu de lumières chez Fritz Lang ! Mais, personnellement, je continue à penser que l’expressionnisme qui était l’art dominant dans l’Allemagne des années 20, était particulièrement bien adapté au caractère muet du cinéma débutant. Et il ne faut pas non plus oublier que les artistes de la Brücke se sont également illustrés dans l’art graphique (un art ancien et typiquement allemand qui remonte à Dürer) : la gravure sur bois, l’eau forte et la lithographie (et on peut constater en visitant l’exposition que la Pinacothèque de Paris consacre actuellement au pré-expressionniste Edvard Munch que celui-ci les a également précédés dans les recherches sur ces techniques). Or ce sont encore une fois des formes d’art qui conviennent bien à ce cinéma naissant qui est forcément en noir et blanc.

Un autre critique marquant qui s’est intéressé au cinéma allemand d’avant-guerre est Siegfried Kracauer (Kurtz et Krakauer ont correspondu tous les deux avec Lotte Eisner après la guerre). Voir S. Kracauer : From Caligari to Hitler – A Psychological Theory of the German Film, édit. Princeton University Press, 1947 et S. Kracauer : Theory of film : The Redemption of Physical reality, édit. Oxford University Press, New-York, 1960 (Ce n’est qu’aujourd’hui, c. à d. 50 ans plus tard, que ce dernier livre est traduit en français. Voir le Monde des Livres du 30 avril 2010. Titre de la traduction française : Théorie du Film, la Rédemption de la réalité matérielle, édit. Flammarion, 2010. Or Krakauer n’est pas un simple critique de cinéma, c’est un philosophe et sociologue, analyste original de la modernité. Cela montre une fois de plus la paresse intellectuelle de nos éditeurs et notre esprit désespérément hexagonal !). Krakauer voit dans les films d’avant Hitler « le reflet de la situation politique et économique » de l’Allemagne de la République de Weimar. Voici ce que l’on peut lire sur le site de la Cinémathèque : « Le choc de la défaite, l’inflation et le sentiment d’insécurité, les angoisses devant un avenir incertain, font que la réalité semble s’être transformée en un cauchemar. La peur devant le chaos se traduit en une pathologie de l’âme dont témoignent aussi bien les décors caligaristes avec leurs déformations que la gestuelle stylisée des acteurs ». D’ailleurs Kurtz avait lui aussi noté le fait que « l’ambiance d’une époque en plein bouleversement » pouvait expliquer la naissance du cinéma expressionniste. Je ne suis pas totalement convaincu. Et je me demande si on ne pourrait pas simplement dire que « la situation politique et économique », dont parle Krakauer (on pourrait ajouter psychologique) est simplement à l’origine d’un cinéma noir, dont l’expressionnisme n’est qu’une des variantes. Un cinéma noir ancêtre du cinéma noir américain, voir ci-dessous. De toute façon les films purement expressionnistes ne sont qu’un petit nombre, entre six et neuf selon les critiques, parmi lesquels on trouve, bien sûr, les films de Wiene (surtout Caligari et Raskolnikoff), Nosferatu de Murnau et Metropolis. Alors que sur presque tous les grands films de cette période règne le Mal. Le Mal avec un grand M. C’est une véritable parade de tyrans, dit Kracauer : le Dr. Caligari, le Comte Orlock de Nosferatu, le gouverneur dans Vanina (un film d’Arthur von Gerlach, basé sur une histoire de Stendhal et qui date de 1922), le Dr. Mabuse, Haroun-el-Rachid, Ivan le Terrible et Jack l’Eventreur dans le Cabinet des figures de cire (de Paul Leni - 1924). Mais il y a aussi de grands criminels, des meurtriers en série, des fous. Exemple typique : M, le Maudit. Car le Mal était dans l’esprit du temps. Il préfigurait Hitler. Et beaucoup de ces réalisateurs qui étaient juifs l’ont peut-être plus ressenti que d’autres parce que le Mal, ils le connaissaient bien, il les avait poursuivis pendant toute leur histoire européenne depuis le Moyen-Âge et allait les rattraper une fois de plus de la manière la plus horrible quelques années plus tard. Et c’est cet aspect-là du film allemand d’avant Hitler qui allait avoir l’influence la plus importante sur le cinéma américain (c. à d. sur leur film noir). D’autant plus que la littérature policière américaine avait, de son côté, commencé à évoluer avec Dashiell Hammett (voir l’exposition qui lui a été consacrée récemment à la Bibliothèque des Littératures policières, rue du Cardinal Lemoine, à Paris et la réédition de sa Moisson Rouge) et que le méchant, c'est-à-dire le mal avec un petit m a toujours été une donnée constante du roman populaire (garantissant peur et suspense). Dans une étude du film noir américain que je viens d’emprunter à mon fils Alexandre (comme on le voit je ne me contente pas de voyager dans ma propre bibliothèque, je voyage aussi dans celles de mes enfants), Patrick Brion : Le Film noir, édit. Nathan, Paris, 1991, je lis ceci : « l’apogée du film, à la fin des années trente, est directement liée à la situation économique et sociale de l’Amérique ». « La crise crée le crime ». Il y a donc là un certain parallélisme entre la situation de l’Allemagne et celle de l’Amérique. Si le film noir est avant tout américain, dit encore Patrick Brion, il est aussi « le terrain d’élection des émigrés ». L’influence de ces émigrés, pense-t-il, a surtout été prépondérante dans la photographie. Mais aussi dans l’utilisation du noir et blanc, on y trouve des « réminiscences formelles de l’expressionnisme », « ruelles mal éclairées… docks menaçants, cliniques et asiles… un monde nocturne… ». L’influence européenne, dit-il encore, a été capitale également dans les thèmes : Freud… psychanalyse… héros amnésiques… à la recherche de leur identité… ». Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et d’abord que c’est peut-être grâce à cette influence européenne si essentielle que le film noir américain est encore vivant aujourd’hui, alors que les deux autres genres mythiques hollywoodiens, le Western et la Comédie musicale, ont presque disparu. Et puis si le film allemand de Weimar est lui aussi le résultat de la situation politique et économique de son époque, il n’empêche que le Mal du cinéma allemand était peut-être d’une autre envergure. Et Lotte Eisner n’avait probablement pas tort de parler d’écran démoniaque dans son étude de 1952 (j’y reviendrai), de chercher ses racines dans la culture germanique et de parler de « mysticisme nordique », d’ « emphase romantique », de « fascination pour la mort », de mythe « faustien » et de prédilection pour ce qui est « unheimlich » (à la fois étrange et inquiétant).

Lotte Eisner. Dans le catalogue de l’exposition on trouve une longue note rédigée par l’écrivain et historien du cinéma, Laurent Mannoni, intitulée Lotte H. Eisner, historienne des démons allemands, une note que l’on peut aussi consulter sur le net. Laurent Mannoni qui a connu Lotte Eisner dans sa jeunesse, est aujourd’hui Directeur du patrimoine de la Cinémathèque française et du Conservatoire des techniques cinématographiques (on peut lire une interview de lui sur le site de l’Association française de la photographie cinématographique). L’essentiel de ce qui suit est extrait de l’article de Mannoni.

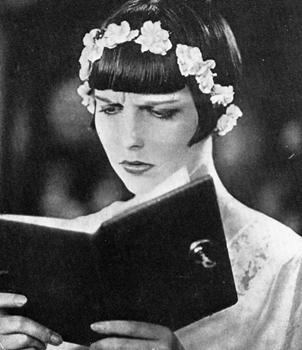

Lotte Eisner qui était née à Berlin dans une famille juive aisée, avait fait des études d’histoire de l’art (thèse de doctorat sur les images des vases grecs), avant de devenir journaliste, critique de théâtre et finalement de cinéma. Elle était polyglotte (anglais, français et italien en plus de l’allemand) et connaissait le latin et le grec. Elle avait connu Murnau (qu’elle admirait énormément), Fritz Lang, l’acteur Peter Lorre, était devenue l’amie de Bertold Brecht, avait rencontré Eisenstein (déjà très sceptique sur la Révolution soviétique, en 1928) et Louise Brooks qui deviendra son amie après la guerre (Lotte Eisner l’avait vue plongée dans la lecture de Schopenhauer entre les prises de vues de Loulou !). Elle quitte l’Allemagne pour la France en mars 1933, travaille d’abord pour des revues d’exilés allemands, puis pour des journaux français avant de rencontrer deux fous de cinéma qui lui plaisent énormément : Georges Franju et Henri Langlois. Ils avaient déjà créé un ciné-club (en 1935), parlaient de fonder une cinémathèque (en 1936) et puis démarrent une nouvelle revue de cinéma, Cinématographe (1937), à laquelle ils demandent à Lotte de collaborer. C’est la même année, 1937, que Langlois et Eisner rencontrent Erich von Stroheim qui restera un ami fidèle de la Cinémathèque française. La revue Cinématographe a une vie extrêmement brève (deux numéros) mais entre-temps Langlois a réussi à faire comprendre à Lotte Eisner tout l’intérêt qu’il y a à sauver « tout l’univers de création qui accompagnait la naissance et l’avancée du cinéma » (Mannoni). Elle commence alors à travailler pour la nouvelle Cinémathèque. Puis survient la guerre. Lotte Eisner est internée comme Allemande, d’abord au Vel d’Hiv, puis dans un camp du Sud-ouest (j’y reviendrai), s’en évade et va se cacher, aidée par Langlois, dans la région de Montpellier. Langlois lui apportera son soutien pendant toute la durée de la guerre, ce qui explique probablement pourquoi Lotte lui est restée fidèle plus tard, jusqu’au bout, malgré son caractère difficile. Il va même lui procurer un travail : faire l’inventaire des films qu’il a réussi à sauver et à stocker à Figeac, et même obtenir pour elle un certificat de travail officiel sur en-tête de Vichy. Elle-même a changé de nom et s’appelle maintenant Hélène Escoffier. Et puis à la fin de la guerre elle devient Conservateur à la Cinémathèque.

Commence alors « la chasse au trésor », raconte Mannoni. Langlois veut tout. Les films bien sûr, mais tout ce qui les documente : scénarios, décors, photos, etc. Dès le départ il pense à un musée du cinéma. En 1952 Lotte Eisner publie son premier livre (L’écran démoniaque, déjà cité) et marque un sacré point aux yeux de Langlois : il a dans son organisation une universitaire ! Le livre la fait également connaître des spécialistes et de tous ceux qui ont collaboré au cinéma allemand d’avant-guerre. La même année 1952 elle prend la nationalité française. Elle en veut énormément à son pays d’origine. On en reparlera. Mais cela ne l’empêche pas, tout au contraire, de chérir l’ancienne Allemagne qu’elle a connue et ses créateurs. Elle reprend contact avec ceux qui sont partis, Fritz Lang en premier lieu, les critiques de cinéma Kurtz et Kracauer, et puis, en 1953, se rend pour la première fois en Allemagne. Et peu à peu retrouve presque tous les grands décorateurs des films allemands d’avant 1933. Et persuade tout le monde (aussi bien les décorateurs que Fritz Lang, Erich von Stroheim et le frère de Murnau) à fournir tout ce qu’ils peuvent à la Cinémathèque française. Ce serait bien trop long de donner ici tous les détails de cette quête. Un seul exemple suffira : Hermann Warm, le décorateur le plus important de tous (les Allemands parlent d’architecte-décorateur), réfugié en Suisse pendant la guerre, ne lui fournit pas seulement les dessins originaux de Caligari mais va même jusqu’à reconstituer pour Lotte la copie des maquettes originales. Et pourtant lorsque le Musée du Cinéma voulu par Langlois est inauguré en 1972, celui-ci ne mentionne même pas le nom de Lotte Eisner alors qu’il aurait avoué en privé, dit Mannoni : « Les trois quarts du musée, c’est Lotte qui les a apportés ». « J’étais le chien qui rapporte », dit-elle dans ses Mémoires, un peu amère.

Et voilà que se révèle – ce qui a dû être une grande satisfaction pour Lotte Eisner – une nouvelle vague de jeunes cinéastes allemands qui viennent – incroyable paradoxe – en grand pèlerinage à la Cinémathèque française et vénérer celle qui a tant fait pour valoriser le cinéma des grands Allemands d’avant-guerre. En 1974 Werner Herzog lui dédie son Enigme de Kaspar Hauser, et, un peu mystique, se propose de traverser à pied l’Allemagne et la France pour sauver son amie malade (c’est toujours Mannoni qui le raconte). En 1977 c’est Wim Wenders qui lui dédie son Ami américain (un film qu’Annie et moi avons revu récemment à la Cinémathèque de Luxembourg). Rainer Fassbinder était un autre membre de cette nouvelle vague allemande. Je n’ai pas encore fini de voir la totalité de cette œuvre gigantesque (près de 15 heures) qu’il a tirée du roman de Döblin en 1980, mais je trouve – et je suis un peu étonné qu’aucune des critiques du film que j’ai pu consulter sur le net ne le mentionne – qu’il y a un certain rapport entre ce film et ceux de l’époque d’avant Hitler. Peut-être est-ce le sujet si noir du livre lui-même, où ne subsiste aucun espoir, aucune échappatoire, peut-être les décors sombres, les ruelles, les passages, les escaliers, les chambres obscures, peut-être cet acteur gigantesque, Gerhard Lamprecht qui joue Franz Biberkopf, aussi impressionnant que Peter Lorre dans M, peut-être les éclairages, le rouge clignotant des enseignes lumineuses, tout me fait penser une fois de plus à Fritz Lang. Fassbinder est mort d’une overdose quelques années plus tard, en 1983. La même année où est morte Lotte Eisner, âgée de 87 ans.

Laurent Mannoni termine son article écrit à l’occasion de l’exposition de 2006/2007 avec ce bel hommage à Lotte : « L’exposition sur l’expressionnisme présentée par la Cinémathèque française, en son nouveau siège du 51, rue de Bercy, et à l’occasion du 70ème anniversaire de sa création, doit absolument tout à Lotte Eisner. Nul doute que son esprit plane sur les lieux, comme l’ombre de Méphisto dans Faust, le chef-d’œuvre de Murnau ».

L’œuvre critique de Lotte Eisner

C’est encore à la librairie L’Amour du Noir qu’on m’a signalé l’existence d’une échoppe extrêmement intéressante qui se trouve pas loin de la République, 4, rue de Nemours, Paris 11ème : la Librairie-vidéoclub hors-circuits, où, m’avait-on dit, on peut trouver tous les DVD de films classiques ou rares aux meilleurs prix possibles (ils les cherchent dans le monde entier). Et j’y ai effectivement trouvé les Nibelungen de Fritz Lang, la version américaine des Trois Lumières (Der müde Tod) (1921) sous le titre de Destiny, Nosferatu (1922) de Murnau (et même le Nosferatu moderne de Werner Herzog : Nosferatu : Phantom der Nacht de 1979, avec l’inénarrable Kinski et notre Adjani), Loulou (1928) et Die freudlose Gasse (1925) de Pabst, Le Cabinet du Docteur Caligari (1919) de Wiene, (ainsi qu’un autre film, antinazi, de Fritz Lang qui m’intrigue depuis que j’en ai vu des extraits lors de la séance de cours de cinéma de Bernard Eisenschitz au Forum des Images : Man Hunt, qui date de 1941). Hagen Murnau Louise Brooks dans Le Journal d'une fille perdue

L’écran démoniaque. Et puis ma fille Francine m’a apporté l’édition allemande de ce fameux Ecran démoniaque, un livre que lui avait offert (et dédicacé) son prof d’allemand pour la remercier de sa collaboration lors de la création d’un Ciné-Club allemand au sein de l’Uni de Strasbourg en 1986 : Lotte H. Eisner : Die dämonische Leinwand, édit. Fischer Taschen-buch, 1980. Alors commençons par là.

Je ne suis pas certain que le qualificatif de démoniaque soit bien choisi pour des lecteurs francophones. Il fait penser à diabolique ce qu’il n’est pas du tout pour les Allemands. Qui pensent tout de suite à Goethe (il y a plus de choses entre terre et ciel, etc…), au Dr. Faustus, aux forces démoniaques. C’est d’ailleurs ce que Lotte Eisner cherche à montrer, la grande différence qui existe entre le Nord et le Sud. Le Sud et son harmonie méditerranéenne, le Nord et la mystique de la nature et de ses forces cachées (question de climat ? de forêts profondes ? de mer déchaînée ? Divergences entre mythologies scandinaves et mythologies grecques ?). Lotte Eisner cite le fameux Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler où celui-ci parle de l’infinie solitude de l’homme faustien, son aspect nébuleux, son mystérieux clair-obscur (voir : n°2628/29 Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes - Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, édit. C. H. Beck, Munich, 1927. La première édition date de 1917). L’espace où se meut l’âme nordique n’est jamais clair, illuminé, les héros du Walhalla ne sont guère sociables, les dieux qui l’habitent sont inamicaux. Spengler, paraît-il, aimait le brun de Rembrandt, « une couleur protestante », une couleur qui n’existe pas dans l’arc-en-ciel, donc irréelle, couleur de l’âme (l’âme allemande ?), couleur de la transcendance. Avant lui c’était Julius Langbehn, ce funeste promoteur du mouvement Völkisch dont je parle dans mes Trente honteuses (le Völkisch étant une des racines du nazisme), qui a fait l’éloge de Rembrandt (dans un livre intitulé Rembrandt comme éducateur), un « Arien typique » : il recherchait, comme tous les Allemands, aurait-il écrit, le côté mélancolique et sombre de l’existence, l’heure crépusculaire lorsque la nuit paraît encore plus sombre et le jour encore plus clair. Et Hitler, lui aussi, aimait le brun ! Mais je crains que Lotte Eisner qui a écrit cela en 1947 ait été encore trop obnubilée par le souvenir de la marée brune des nazis. Par contre ce qui me paraît vrai c’est que c’est cette mystique nordique qui a influencé le romantisme allemand et que Lotte Eisner a raison quand elle affirme que « le film muet allemand n’est rien d’autre que le développement d’anciennes visions du romantisme allemand ». Il faudrait les relire tous. Relire l’étrange histoire de Peter Schlemihl de Chamisso, celui qui avait vendu son âme au diable et du coup avait perdu son ombre, et tous ces contes de Achim von Arnim, de Wilhelm Hauff (ceux-là ont enchanté mon enfance, je me souviens encore du Gespensterschiff, le Vaisseau fantôme), ceux de E. T. A. Hoffmann aussi, et de tant d’autres. On y trouvera certains contes bien sombres peu faits pour les enfants (et Lotte Eisner nous rappelle que Nosferatu a pour sous-titre : Eine Symphonie des Grauen, une symphonie de l’horreur, et on notera au passage que comme par hasard (?) le mot Grauen signifie à la fois horreur et gris). On notera certains motifs qui caractérisent le romantisme allemand et que l’on retrouve dans le cinéma muet : le miroir (un motif qui parcourt toute l’œuvre de Lang comme un fil rouge), le double, la nuit. Et puis le romantisme allemand s’était enthousiasmé pour la recherche des anciens contes et légendes (voir les Frères Grimm) et même les anciennes chansons populaires (voir Des Knaben Wunderhorn d’Arnim et Chamisso). Roger Caillois, dans son Anthologie du Fantastique, fait une belle place aux Romantiques allemands (voir : n° 1600/1601 Roger Caillois : Anthologie du fantastique, édit. Gallimard, Paris, 1966). Et il me semble qu’il serait peut-être plus juste, plutôt que de parler de romantisme à propos du film muet allemand, de parler de cinéma fantastique. C’est par le style qu’il est influencé par les mouvements artistiques de son époque : expressionnisme et art théâtral. Les thèmes, eux, procèdent du fantastique. Quant à Metropolis (1926) on peut carrément parler de science-fiction. Ce que l’on a appelé plus tard une contre-utopie.

Le film expressionniste par excellence est bien sûr Caligari et tout le monde a en tête l’image (était-ce l’affiche ?) de cette ombre qui court sur les toits avec une femme évanouie dans les bras. Quand Lotte Eisner écrit son Ecran démoniaque, tous les témoins de l’époque du cinéma muet n’avaient pas encore été retrouvés. Pour connaître l’histoire exacte de la genèse de ce film il vaut donc mieux se fier à l’étude de David Robinson parue dans la publication de la Cinémathèque sur le Cinéma expressionniste allemand (voir David Robinson : Le Cabinet du Docteur Caligari – Une genèse controversée). L’historien et spécialiste du cinéma muet qu’est David Robinson explique très bien le rôle respectif, dans cette histoire, des scénaristes, des décorateurs, du metteur en scène et du producteur. Les scénaristes étaient Hans Janowitz et Carl Mayer. C’est Janowitz qui a raconté que c’étaient eux qui avaient imposé le style du film, ce qui est faux. Il n’empêche que Carl Mayer, un Viennois, va encore jouer un rôle important par la suite, en tant que scénariste de beaucoup d’autres cinéastes et en particulier de Murnau. Les deux jeunes scénaristes présentent leur texte au producteur Erich Pommer (Compagnie Decla), encore un Viennois (qui avait d’ailleurs amené le Viennois Fritz Lang à Berlin : on remarquera en passant que tout le cœur artistique et culturel de l’ancienne capitale de la Cacanie est passé avec armes et bagages – c’est aussi le cas du régisseur de théâtre Reinhardt – à l’ancienne capitale du Reich, Berlin). Pommer achète le scénario, intéressé par son côté grand-guignolesque et le confie au metteur en scène Robert Wiene dont on a souvent minimisé le rôle dans la réalisation de ce chef d’œuvre ce qui semble injuste. L’adjoint de Pommer, Meinert présente le scénario au grand chef-décorateur Hermann Warm. Celui-ci en discute pendant une nuit entière avec ses deux aides décorateurs Walter Reimann et Walter Röhrig qui ont tous les deux une formation de peintres. Voici ce qu’en dit Warm : « Reimann, dont les peintures représentaient la technique des artistes expressifs, finit par me convaincre que le thème appelait un style de décor, de costumes, de jeu d’acteurs et de réalisation expressionnistes. » Le lendemain il convainc Wiene, le surlendemain c’est Meinert qui donne son accord. Cette anecdote montre bien l’importance qu’avaient les décorateurs (architectes de décors, peintres-décorateurs, costumiers, etc.) pendant toute cette période du cinéma muet. La publication de la Cinémathèque comprend d’ailleurs un « Abécédaire des Décorateurs » contenant une courte biographie pour chacun d’entre eux ainsi qu’une liste de leurs coopérations cinématographiques. Warm qui avait émigré en Suisse en 1941 et que Lotte Eisner a retrouvé après la guerre a travaillé également pour Fritz Lang, pour Murnau, pour Pabst et pour Carl Dreyer. Et il a refait la maquette des décors de Caligari pour la Cinémathèque française.

Paul Leni qui a réalisé Le Cabinet des Figures de Cire (1924), un autre film expressionniste, était lui-même décorateur et costumier de théâtre. C’est peut-être pour cela, dit Lotte Eisner, qu’il est resté plus que les autres cinéastes marqué par le style expressionniste. Ainsi L’Homme qui rit (est-ce celui de Victor Hugo ?), ce film qu’il a tourné plus tard, en 1928, aux Etats-Unis, garde encore des traces de ses films expressionnistes allemands. On sait que Le Cabinet des Figures de Cire est un film-cadre à trois épisodes comme Der müde Tod (d’où le titre des Trois Lumières en français). Or l’un des épisodes met en scène Ivan le Terrible et Eisenstein s’en est visiblement inspiré (la chambre des tortures et la déformation des corps) pour son propre Ivan le Terrible.

Dans son article de 1947, Notes sur le Style de Fritz Lang, Lotte Eisner avait déjà parlé de l’influence sur le cinéma des années 20 de la mise en scène de Max Reinhardt. Elle y revient dans son Ecran démoniaque. Reinhardt avait deux théâtres à sa disposition (en plus du petit Kammerspiel de 300 places) : le Deutsche Theater qui avait une scène tournante et le Grosse Schauspielhaus qui disposait d’une véritable arène large et profonde. Alors il joue avec la lumière et l’obscurité et utilise les possibilités de ses scènes, l’une tournante, l’autre immense. Un épisode violent apparaît soudain éclairé par des projecteurs puissants puis est de nouveau avalé par l’obscurité. Des mouvements de foules se devinent dans la pénombre et en paraissent d’autant plus menaçants et plus importants. Les projecteurs se croisent, s’éteignent, s’allument, rendent l’atmosphère plus dramatique. Et tous les films, depuis Der müde Tod jusqu’à Metropolis, dit Lotte Eisner, sont marqués par cette scénographie.

Avec Annie nous avons regardé deux soirs de suite les deux épisodes des Nibelungen, la Mort de Siegfried et la Vengeance de Kriemhilde. Lotte Eisner trouve que la première partie est plus stylisée, expressionniste, alors que la deuxième partie est beaucoup plus mouvementée. Ce qui est exact mais c’est aussi lié à l’action, une grande partie de la deuxième partie étant occupée par de grandes scènes de combat. Le plus spectaculaire de ces combats est celui qui se déroule alors que le bâtiment qui abrite les Burgondes est en flammes et que les poutres en feu s’écroulent sur les combattants. On est d’autant plus impressionné que l’on sait que les metteurs en scène étaient encore loin de disposer des moyens de trucage modernes. Encore plus impressionnante est la longue montée des marches vers le Dôme, qui met en scène l’antagonisme des deux reines, Brünhilde et Kriemhilde, l’une noire, l’autre blanche, chacune se prévalant de la gloire de leurs maris respectifs. L’escalier paraît interminable. A tour de rôle l’une des femmes dépasse l’autre, se retourne et la défie. La scène se répète plusieurs fois jusqu’à ce que Kriemhilde, arrivée au paroxysme de la fureur, montre à Brünhilde le collier que Siegfried lui avait arraché lors de sa nuit de noces, lorsque, rendu invisible grâce à la capuche du Nain Niblung, il l’avait vaincu avant de la laisser aux mains du roi Gunther. Je trouve que Fritz Lang démontre là son admirable maîtrise de la mise en scène. On voit littéralement la tension qui s’intensifie, le drame qui monte comme l’escalier jusqu’à son apogée. Or ce moment-là, tous ceux qui connaissent l’histoire, le comprennent immédiatement, déclenche tout le reste : Brünhilde qui va clamer à la face de Günther et de Hagen : « Tue Siegfried ! » Et plus tard après la mort de Siegfried, Kriemhilde qui a épousé, dans le seul but de se venger, Attila le Roi des Huns (comme, si j’osais cette comparaison, Jacqueline Kennedy qui, après l’assassinat de son mari, épouse, pour se venger des Américains, le Grec Onassis), lui dit : « Invite mes frères ! » Et Puis : « Tue-les ! ».

Lotte Eisner, en bonne historienne de l’art qu’elle est, est bien plus frappée par la stylisation adoptée par Fritz Lang : comme le groupe des suiveuses de Brünhilde, habillées en sombre, qui, au début de la montée de l’escalier, s’enfonce comme un coing dans le groupe des suiveuses de Kriemhilde, toute habillées de blanc. Ou Hagen, assis dans l’attente de Kriemhilde, immobile comme une statue, l’épée, posée menaçante sur ses genoux.

Fritz Lang dit quelque part qu’il n’a pas de style propre (ce qui est faux) mais qu’il adapte son style au thème de chaque film (ce qui est probablement vrai). Les Nibelungen sont la grande épopée des Germains. C’est leur Iliade. Le choix du sujet n’est d’ailleurs pas tout à fait innocent : il n’était pas illogique, dans ces années 20 si sombres pour la nation allemande, de se tourner vers d’anciens mythes et d’anciennes légendes qui sont à la base de leur culture. Et il était logique que Fritz Lang, pour mettre en scène ces héros puissants et durs, choisisse d’en faire une fresque monumentale, une fresque de granite.

En tout cas Lotte Eisner persiste et signe : il y a une continuité certaine dans le style de Fritz Lang. Les caves, les miroirs, par exemple. On y trouve même des miroirs genre téléviseurs, déjà dans Metropolis, et jusqu’à son dernier film, tourné en 1960, qui est aussi le dernier de la série des Mabuse (Die tausend Augen des Dr. Mabuse). Et puis, dès l’origine, il aime le suspense, le fantastique, le noir. Il a aussi le sens de l’humour. Il a introduit la psychologie dans le cinéma allemand. Et le Dr. Mabuse est une vraie réflexion sur son époque, sur la société et sur la criminalité comme l’est M (M, le Maudit en français, tourné en 1931), où il se révèle humaniste, dit Lotte Eisner, et démontre une véritable compréhension pour les réactions psychopathes. D’ailleurs l’un de ses tout premiers films, Die Spinnen (Les Araignées) (1919) était déjà une réflexion sur le jeu du pouvoir, dit-elle encore. Et j’ajouterais que Lang a encore continué à faire une radioscopie de la société dans certains de ses films américains : l’exemple le plus frappant est Fury (1936) où il dissèque ce phénomène typiquement américain qu’est le lynchage. Mais il est vrai qu’il n’est pas le seul cinéaste européen qui, découvrant l’Amérique après y avoir débarqué, décrit, dans ses premiers films tournés là-bas, certains des aspects de la culture américaine qui l’ont choqué (Polanski, Milos Forman, entre autres).

Dans Tartuffe, un type de film que les Allemands désignent sous le nom de film en costume, la caméra explore les physionomies, en fait ressortir la vérité profonde (j’ai toujours pensé que l’une des grandes différences entre théâtre et cinéma était le gros plan). C’est également dans ce film que Murnau a composé, dit Lotte Eisner, une véritable symphonie de portes qui s’ouvrent, s’éclairent (éclairées de l’intérieur), se ferment. Et d’escaliers que montent et descendent les personnages du film. Quant à Faust (1926), c’est le chef d’œuvre du clair-obscur allemand. On y trouve une orchestration sublime, dixit Eisner, de la magie optique. Et puis Murnau est le seul à avoir su maîtriser la création de rythme par le montage. Fritz Lang et la plupart des autres cinéastes préfèrent laisser une scène se dérouler dans toute sa longueur puis suivre avec une autre scène au même rythme. Pabst, lui, préfère des transitions douces laissant une scène se fondre dans la suivante, en gommant en quelque sorte les coupures. Murnau, au contraire joue de la tension que crée le choc de la rencontre de deux scènes qui s’opposent. Murnau est aussi plus symboliste qu’expressionniste, et sur ce plan-là, dit Lotte Eisner, lui et Carl Mayer sont également très proches. D’ailleurs je trouve que ce symbolisme marque tout particulièrement son dernier film, tourné en 1931, Tabou, un film que j’aime beaucoup et que j’ai vu plusieurs fois à la télé (lutte entre ombres et lumières, ces ombres qui représentent le mal, les perles de la grotte défendues par les requins et l’autre perle qui est la virginité de Reri, etc.). Quant au film L’Aurore, dont j’ai le DVD et que j’ai déjà vu il y a fort longtemps, il est considéré par beaucoup de cinéphiles comme faisant partie des plus grands chefs d’œuvre du cinéma mondial. Murnau est mort accidentellement le 10 mars 1931, avant même la première de Tabou, sa voiture ayant quitté la route côtière californienne qui devait le mener à Santa Barbara. Lotte Eisner ne dit rien des difficiles conditions de tournage de ce film et de la déception de Robert Flaherty qui devait être le co-auteur du film. J’en parle parce que j’aime beaucoup Flaherty et surtout sa Louisiana Story (tournée en 1948 pour la Standard Oil) dont les images merveilleuses m’ont marqué à jamais : la rencontre entre le jeune garçon et les ouvriers du pétrole, la plate-forme de forage éclairée dans la nuit tropicale et la vie dans les bayous. Murnau et Flaherty avaient tous les deux souffert du système hollywoodien. Murnau était parti dans les Mers du Sud pour dé-stresser et était tombé sous le charme de la Polynésie (d’ailleurs le véritable titre du film est Tabu, a Story of the South Seas). C’est lui qui avait demandé à Flaherty de collaborer. Mais très vite c’est Murnau qui avait pris les commandes, a tourné, comme à son habitude, en préparant minutieusement le script, cherchant, en un mot, à réaliser un film d’art, alors que Flaherty, en ethnologue qu’il était, aurait préféré improviser et laisser la bride sur le cou aux indigènes. Flaherty est sorti de cette expérience, meurtri et sans le sou. Il se plaignait de la « terrible volonté allemande » de son partenaire, dit Richard Barsam, professeur de cinéma à l’Université de New-York, et spécialiste en cinéma documentaire, voir : n° 2310 Richard Barsam : The Vision of Robert Flaherty, The Artist as Myth and Filmmaker, édit. Indiana University Press, 1988. Murnau avait la majorité de la société qu’ils avaient créée ensemble et a donc pu imposer sa volonté. Les deux cinéastes avaient beaucoup de points en commun (et Murnau admirait beaucoup le film de Flaherty sur les esquimaux, Nanook of the North, 1922). Mais aussi beaucoup trop de différences. Flaherty était beaucoup plus intéressé par l’observation de gens réels dans un environnement réel que par les possibilités d’expression de l’art cinématographique, dit Barsam (encore que j’ai dans la tête les images superbes pas seulement de Louisiana Story mais aussi de Man of Aran). Alors que Murnau était d’abord un artiste et qu’on pouvait difficilement réconcilier l’expressionnisme de l’un avec le réalisme de l’autre. Ils différaient également sur le plan philosophique. Murnau réfléchissait sur la place de l’homme dans l’univers, sur le sens de la vie. Flaherty admirait l’adaptabilité de l’homme à la nature. Murnau voyait l’île polynésienne entourée de forces du mal : tabous inquiétants, dangers de la mer, décadence venue d’ailleurs. Flaherty était Rousseauiste, et croyait au bonheur dans la nature primitive. Murnau était plus sombre, plus intellectuel, européen. La vision de Flaherty était instinctive, optimiste… en un mot américaine !

Dans Le Trésor (Der Schatz) tourné en 1923 Pabst est encore expressionniste, dit Lotte Eisner. Mais tout de suite après ce film il devient réaliste ou naturaliste. Dans La Rue sans joie (Die freudlose Gasse) qui date de 1925, ses décors et ses jeux de lumière sont encore trop artificiels, dit-elle, mais ses autres qualités y sont déjà évidentes : sa façon d’escamoter les coupures entre scènes (alors que Eisenstein et les Russes se servent de la coupure pour mieux dramatiser) et son art de la direction des acteurs, ou plutôt des actrices. Ainsi de Greta Garbo, encore débutante, et d’Astra Nielsen (déjà expérimentée) dans la Rue sans joie. Et puis, un peu plus tard, en 1929, Louise Brooks dans Loulou (Die Büchse der Pandora) et dans le Journal d’une Fille perdue (Tagebuch einer Verlorenen).

Et pourtant, malgré ces éloges, Lotte Eisner n’aime pas Pabst. Elle ne lui a jamais pardonné de n’avoir pas quitté l’Allemagne à l’avènement de Hitler. Je me demande si elle n’est pas un peu injuste avec lui. Il n’a de toute façon plus rien tourné d’important pendant la guerre (et après la guerre il était malade). Et le livre qu’il a écrit (Servitude et Grandeur de Hollywood, déjà cité) montre, je crois, qu’il connaissait les méthodes hollywoodiennes et qu’elles ne lui convenaient guère.

La décadence du cinéma allemand n’a pas commencé avec l’arrivée des nazis. Elle était déjà en cours avant même l’apparition du parlant, dit Lotte Eisner. Mais elle était devenue une évidence une fois le parlant installé. Des films parlants de qualité comme M (1931), l’Ange bleu de Josef von Sternberg, premier film parlant allemand (1930), l’Opéra de quatre sous de Pabst (1931) et Mädchen in Uniform de Leontine Sagan (1931) ont été des exceptions. Les raisons de cette décadence sont multiples. L’hémorragie constituée par le départ vers Hollywood de nombreux artistes et créateurs est l’une des causes. L’entrée des grands groupes hollywoodiens dans le capital des compagnies cinématographiques allemandes (la tyrannie du box-office) en est une autre. Mais dès avant 1930 le cinéma allemand était devenu un cinéma pour masses : 188 films ont été produits en 1926, 243 en 1927 !

La filmographie de Fritz Lang. Voir n° 3941 Lotte H. Eisner : Fritz Lang, traduction de Bernard Eisenschitz, édit. Cahiers du Cinéma/Editiions de l’Etoile/Cinémathèque française, 1984. Fritz Lang

D’abord la période allemande. Premier film d’une certaine importance : Die Spinnen (Les Araignées) (1920). Film d’aventures échevelé dont le script est de Fritz Lang lui-même. Il est possible que la première partie qui s’appelle Der goldene See (Le Lac d’Or) soit inspirée en partie d’un roman de Karl May, dont Fritz Lang, comme d’ailleurs Lotte Eisner, était un lecteur passionné : Schatz im Silbersee (Le Trésor du Lac d’Argent). Mais il y a d’autres in-fluences, surtout dans la deuxième partie, Das Brillantenschiff (dont le titre français est le Vaisseau des Esclaves) : Fenimore Cooper, les films de Feuillade, peut-être même Fu Manchu de Sax Rohmer paru en 1916 (puisque le chef de la bande des Araignées s’appelle Lio Sha). Le thème est un thème classique du roman populaire : une bande dirigée par un chef de génie cherche à se rendre maître du monde, un héros solitaire cherche à l’en empêcher. Une touche personnelle de Lang, dit Simsolo : le thème de la vengeance, un thème « qui poursuivra Fritz Lang tout au long de sa carrière ». Et déjà le souci de l’authenticité : pour décrire les Incas Fritz Lang fait appel à un ethnologue ! Puis viennent des films dont on a déjà parlé. Der müde Tod en 1921, avec Thea von Harbou comme scénariste (elle va d’ailleurs collaborer à tous les films allemands de Fritz Lang qui suivent). Puis, en 1922, le premier des Mabuse qui s’appelle Dr. Mabuse, der Spieler en allemand (Dr. Mabuse, le Joueur) et Le docteur Mabuse dans sa version française. Le film est basé sur un roman-feuilleton de Norbert Jacques. C’est la lutte entre le bandit (financier !) Mabuse et le procureur Wrenck. A la fin de ce premier film Mabuse, devenu fou, est conduit à l’asile. En 1924 Fritz Lang tourne les Nibelungen, puis en 1926 Metropolis. Deux films que j’ai déjà longuement évoqués. En 1927 Fritz Lang, toujours avec Thea comme co-scénariste, tourne son premier film d’espionnage, Spione. Une histoire basée sur un fait réel, une affaire d’espionnage russe à Londres, expliquera Lang plus tard (rapporté par Lotte Eisner). Et comme toujours toute l’activité d’espionnage est parfaitement documentée. Simsolo y voit le prototype du film à suspense genre Hitchcock. « Lang crée la tension dans chaque plan », dit Lotte Eisner. Et elle admire l’économie des moyens (l’accident de chemin de fer dans un tunnel). En 1928 Lang tourne Frau im Mond (La Femme sur la Lune). Encore un film de science-fiction. On pourrait penser que ce n’est que la reprise de la fantaisie, Voyage dans la Lune, de Méliès, dit Lotte Eisner. Il n’en est rien : une fois de plus Lang se documente soigneusement, choisit comme conseillers deux spécialistes, Hermann Oberth et Willy Ley. Les images de la fusée sont tel-lement réalistes, raconte Lotte Eisner, que les nazis retirent plus tard le film de la distribution et détruisent le modèle de l’aéronef (il ne faut pas oublier qu’à peine 9 ans plus tard Wernher von Braun commence à travailler sur les V-1 et les V-2). Et Ley qui est parti ultérieurement aux Etats-Unis (alors que Oberth s’est rallié au régime) raconte que c’est bien Lang qui a inventé le compte à rebours (de 6 à 0 dans le film, un zéro dramatique), le fameux countdown utilisé dans le lancement de toutes les fusées actuelles. Quant à l’histoire elle-même c’est une histoire à l’eau de rose, c. à d. à la Thea (hélas).

Puis viennent les deux premiers films parlants de Fritz Lang : M, en 1931, qui a pour sous-titre : Die Mörder unter uns, c. à d. Les Assassins sont parmi nous (ce qui avait beaucoup inquiété les nazis, pensant qu’on parlait d’eux), et qui est connu dans sa version française sous le titre de M, le Maudit, et puis, en 1932, Das Testament des Dr. Mabuse (Le Testament du Dr. Mabuse). M est un véritable chef d’œuvre. Plus la moindre scorie dans ce film, dit Lotte Eisner. Elle veut dire : plus de sentimentalité à la Thea. Comme on sait, M est l’histoire d’un psychopathe, meurtrier d’enfants.

|

|

A Paris il retrouve celui qui l’avait fait venir de Vienne à Berlin, Erich Pommer, l’ancien patron de la Decla, qui lui propose de tourner un film en France. Ce sera Liliom (1933/34), avec les acteurs français Charles Boyer et Madeleine Ozeray (et même, dans un second rôle, Antonin Artaud qui s’était déjà fait remarquer dans la Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer), mais le film n’a guère de succès et dès 1934 Fritz Lang s’embarque pour Hollywood.

Antonin Artaud

Il commence sa carrière américaine avec un film qui m’a beaucoup impressionné quand je l’ai vu à la télé, il y a bien longtemps déjà, Fury (Furie) (1936). Mais avant de parler de ce film il faut mentionner un drame que Fritz Lang a vécu en Allemagne et qui pourrait expliquer certains thèmes qui reviennent systématiquement dans une grande partie de ses films. Lotte Eisner le mentionne brièvement dans son livre sur Lang mais donne un peu plus de détails sur l’affaire dans ses Mémoires. Lang est marié une première fois mais a pour maîtresse Thea von Harbou. Un jour ils font l’amour sur le canapé du salon quand sa femme rentre à l’improviste et les surprend. Elle monte à l’étage et se tue d’un coup de revolver. Lang et Théa sont longuement interrogés par la police qui y trouve certaines circonstances suspectes. D’abord le coup tiré a visé le milieu de la poitrine et non le cœur (mais le coup a quand même été mortel, son cœur étant placé plutôt au centre). Et puis un long laps de temps s’est écoulé entre le coup mortel et le moment où ils ont alerté la police (à partir de ce jour-là Fritz Lang note minutieu-sement tout son emploi du temps et le fait même signer par ses visiteurs). Mais il est possible que cette histoire explique son attirance pour les problèmes de culpabilité (fausse culpabilité ou vraie culpabilité impunie) et de crimes plus ou moins liés à la sexualité, des thèmes qui viennent s’ajouter à un autre thème privilégié par Fritz Lang, la vengeance. Dans Fury, Joe, un honnête Américain, interprété par Spencer Tracy, est pris pour l’auteur d’un kidnapping. Les habitants de la ville veulent le lyncher et mettent le feu à la prison. Joe en réchappe, laisse croire à sa mort et n’a plus qu’une idée : se venger et faire condamner les lyncheurs à mort. A la dernière minute il se repent et se dénonce. Simsolo considère que ce film fait partie avec You only live once (J’ai le droit de vivre) (1937) et You and me (Casier judiciaire) (1938) de ce qu’il appelle une « trilogie sociale ». Dans le deuxième film, You only live once, Eddie, joué par Henry Fonda, est un repris de justice qui veut se réinsérer dans la société. Impossible. Il est condamné pour un crime qu’il n’a pas connu et, au moment où son innocence est reconnue il tue pour s’évader. Dans le 3ème film, un film plutôt raté, un couple de libérés sur parole évite la récidive et va rejoindre la société qui les tolère, ralliant en même temps ses mensonges et son code, dit Simsolo. Dans ces trois films Lang s’est attaqué aux maux de la société américaine, à la violence, au fascisme, à l’hystérie collective mais aussi à ceux de la nature humaine. Et il montre avec virtuosité dans Fury la dualité de l’homme qui passe facilement d’une nature paisible à celle d’un assassin en puissance. Mais Lotte Eisner admire aussi beaucoup le deuxième film qui porte en français, dit-elle, le beau titre de J’ai le droit de vivre. C’est « l’équivalent américain des Trois Lumières ». « L’homme est pris au piège du destin », dit-elle encore. « La femme aimante ne peut arrêter la destinée inexorable de son bien-aimé. Son intervention ne fait que refermer davantage le piège sur lui, et elle doit périr avec lui. » C’est une observation importante car d’une façon générale on a l’impression que les héros de ses films américains sont en général maîtres de leur destin (en tout cas plus que ceux de ses films de la période allemande) et qu'ils sont responsables de leurs actes.

Son dernier film ayant été un échec commercial Fritz Lang a du mal à pouvoir tourner à nouveau jusqu’à ce que Darryl Zanuck lui propose de se mettre au Western. Un cinéaste allemand, récemment installé aux USA, faire un Western ? Pourquoi pas, la mythologie du Western n’est-elle pas universelle ? Et puis Fritz Lang a lu Karl May dans sa jeunesse, il se souvient certainement de Winnetou et de Old Shatterhand. Et, en plus il est allé visiter des tribus indiennes dans les Rocheuses. Alors ce sera The Return of Frank James (Le Retour de Frank James) en 1940 et Western Union (Les pionniers de la Western Union) en 1941. J’ai dû voir le premier de ces deux films, une histoire de vengeance, le thème préféré de Lang : Frank James joué par Henry Fonda, veut tuer l’assassin de son frère. Dans l’autre film, par contre, ce sont deux frères qui s’affrontent jusqu’au duel final mortel. Un film amer, dit Simsolo. Celui qui s’en sort à la fin, le « pied tendre », est l’homme moderne, scientifique et cruel. Ce qui a aussi intéressé Lang dans ces deux films, c’est qu’il y a une nouveauté technique à maîtriser : les deux films sont en couleurs. Et Dieu sait, dit Lotte Eisner, s’il l’a tout de suite maîtrisée. Cela est encore plus évident dans Western Union, dit-elle. Les impressions colorées dans les scènes de nuit, les flammes jaillissantes au milieu des ombres menaçantes dans l’incendie du camp. Et puis il y a encore une autre nouveauté pour Fritz Lang, habitué depuis toujours à filmer en studio : il tourne en extérieurs et prend un plaisir évident, dit Lotte Eisner, à filmer des poursuites. Plus tard, en 1951, Fritz Lang réalisera un troisième western (ce sera dans sa période romantique, dit Simsolo, celle qui englobe aussi Moonfleet, en 1955, un autre film que j’adore et dont j’ai déjà parlé). Ce troisième et dernier western c’est Ranch notorious (L’ange des maudits) avec la somptueuse Marlene Dietrich et Mel Ferrer.

Marlène Dietrich dans Ranch notorious

« Et au plus profond de lui grandit la haine

Le meurtre et la vengeance ».

Et lorsqu’à la fin du film, Marlène Dietrich, « l’Ange » qui règne sur ce ranch maudit, et dont il est tombé amoureux à son tour, se fait tuer pour sauver son amant, Frenchie, et que Vence et Frenchie s'éloignent ensemble sur leurs chevaux, la chanson reprend et se termine ainsi :

« La vengeance est un fruit amer et maléfique

Et la mort lui tient compagnie sur la branche. »

Fritz Lang y montre la vanité de la vengeance, dit Lotte Eisner. Comme dans Fury, mais avec plus de maturité. « Son pessimisme a mûri », dit-elle : « il décrit mieux la complexité de l’existence et l’impossibilité de la réduire à la simple formule du destin implacable ».

En décembre 1941, après Pearl Harbour, la guerre est déclarée entre l’Allemagne et les Etats-Unis et les studios de Hollywood peuvent commencer à participer à l’effort de guerre. Fritz Lang va tourner 4 films anti-nazis. Le premier est Man Hunt (Chasse à l’Homme), tourné en 1941, ce film dont j’ai acquis le DVD, après avoir vu cette image surprenante, projetée par Bernard Eisenschitz, où le capitaine anglais Thorndike, une espèce de gentleman-chasseur, pour l’amour du sport, a Hitler en ligne de mire, mais ne tire pas (son fusil n’est même pas chargé). La Gestapo, par contre, va tout faire pour le rattraper. En 1943 Lang tourne Hangmen also die (Les bourreaux meurent aussi), film basé sur un fait réel, l’assassinat du SS Heydrich par la résistance tchèque. La même année sort The Ministry of Fear (Espions sur la Tamise), tiré du roman éponyme de Graham Greene. Et puis, en 1946, Fritz Lang tourne Cloak and Dagger (Cape et poignard), un film dont le scénario était basé à l’origine sur le personnage de Robert Oppenheimer, le savant qui a été l’un des pères de la bombe atomique américaine. Simsolo trouve qu’il s’agit là d’un « film admirable, injustement méprisé ». Une fois de plus on trouve un thème cher à Lang, celui de notre dualité. Le savant, devenant espion par devoir, quitte la théorie et l’abstraction, dit Simsolo, « pour découvrir la violence et la prostitution ». Et découvrir en même temps sa propre violence (comme le héros de Fury). Lang a raconté à Lotte Eisner que la scène finale du film constituait « un avertissement contre la nouvelle terreur représentée par les capacités destructrices de la bombe » mais qu’elle a été non seulement coupée mais même détruite par la production. Pourtant la scène en question semblait essentielle à Lang. Le nazisme est mort. Mais les idéologies survivent. Et ces idéologies ne permettent pas à l’homme de s’épanouir.

Il y a toute une série de films qui, toujours selon Simsolo, tournent explicitement autour de la psychanalyse à partir de 1944 (il prétend même que le thème était déjà présent dans Cloak and Dagger). Il y a d’abord les deux films jumeaux dont on a déjà parlé : The woman in the window (La femme au portrait) (1944) et Scarlet Street (La rue rouge) (1945). Suit ensuite Secret beyond the door (Le secret derrière la porte) (1948), une histoire de névrosés à la Hitchcock, et puis un excellent film policier dont je me souviens très bien : House by the River (1949). Un écrivain viole sa bonne, la tue, oblige son frère à l’aider à jeter le corps dans la rivière, puis cherche à le faire accuser du meurtre mais ne peut s’empêcher de faire connaître sa propre culpabilité en reprenant l’histoire dans un roman. Il y a de magnifiques clairs-obscurs, ainsi quand les deux frères sortent la barque sous la pluie pour accomplir leur tâche macabre, la lune traverse les nuages et fait briller un poisson qui saute hors de l’eau.

Dans les films qu’il tourne dans les années 50 Fritz Lang reprend d’une manière plus explicite sa critique de la société américaine, dit Simsolo qui classe ces films en deux catégories, l’une de critique sociale, l’autre de réflexion sur les médias. La trilogie sociale est composée de Clash by night (Le démon s’éveille la nuit) (1951), The big heat (Règlement de comptes) (1953) et de Human desire (Désirs humains) (1954). Le premier de ces trois films met en scène le vieux trio mari, femme, amant dans le milieu de la pêche à la sardine de Monterrey cher à Steinbeck, mais je n’y vois pas de véritable critique de la société, ce qui est par contre le cas de The big Heat, un véritable film policier à l’américaine (à vrai dire le premier de Lang) avec gangsters, flics, fric et politiciens. Quant à Human desire c’est un remake, en plus glauque, de La Bête humaine de Zola-Renoir. Un élément d’actualité : Jeff, le conducteur de locos rentre de Corée et en est marqué. Les trois films que Simsolo a placés dans la catégorie médias sont The blue Gardenia (La femme au gardénia) (1952), While the city sleeps (La cinquième victime) (1955) et Beyond a reasonable doubt (L’invraisemblable vérité) (1956). Dans les trois films il y a meurtre et aussi bien dans le premier que dans le troisième il y a cet ancien thème de Fritz Lang, véritable idée fixe, vraie ou fausse culpabilité. Ce n’est que dans le deuxième film que se déploie une critique absolument féroce de l’Empire de la presse. Il y a lutte pour le pouvoir déclenchée par l’héritier (et par là on pourrait penser au Citizen Kane d’Orson Welles de 1940, qui est, me semble-t-il, mais il faudrait le revoir, plus un film sur le pouvoir que sur les médias. Je note que le magnat de presse de Lang a presque le même nom : Keane). Mais chez Fritz Lang, l’héritier du magnat met en concurrence ses trois chefs de département, et l’objet de cette concurrence c’est la découverte d’un meurtrier. Et pour y réussir tout est bon : délation, corruption, prostitution et beaucoup de cruauté. Le crime est bon pour la presse. Pour elle le crime paye. Le portrait est terrifiant, dit Simsolo.