Tome 4 : Notes 16 (suite): Robert van Gulik

(l'homme aux trois vies: le diplomate, l'érudit et ses études du luth chinois, des estampes érotiques et de la vie sexuelle des anciens Chinois, avec une parenthèse sur les pieds bandés, et l'auteur de romans policiers avec son héros, le juge Ti)

10) n° 2571 Carl Barkman - Helena de Vries - van der Hoeven: Les trois vies de Robert van Gulik - Une biographie, édit. Christian Bourgeois, Paris, 1997.

Cet homme hors du commun, dit-on dans la préface à sa biographie, vécut trois existences, sa vie d’Européen certes, mais aussi sa vie chinoise et sa vie japonaise. Ce qui n’est pas faux car sa connaissance exceptionnelle de l’histoire, de la langue et de la culture tant chinoises que japonaises, lui permet effectivement d’être et de penser chinois quand il se trouve en Chine ou au contact de communautés chinoises et japonais quand il est au Japon (son épouse, chinoise, ne reconnaît plus son mari lorsqu’elle débarque avec lui à Yokohama après la guerre). Mais les véritables trois vies de Robert van Gulik ont été celles d’un diplomate (pas très classique), d’un érudit (hors pair, génial et touche à tout) et d’un écrivain (de romans policiers de l’époque Tang). Ces trois vies ont d’ailleurs réagi l’une sur l’autre: sans sa carrière de diplomate il n’aurait pas pu s’adonner à l’étude et à l’écriture; sans son érudition et sa parfaite connaissance de la mentalité chinoise il n’aurait pu écrire ses romans policiers; et son érudition lui a ouvert des portes fermées aux autres Européens (je pense p. ex. aux nationalistes d’extrême-droite japonais d’avant-guerre) et souvent permis d’étonner ses chefs à La Haye avec des rapports d’Ambassade brillantissimes.

Le diplomate

Et pourtant s’il lui est arrivé de rendre de grands services non seulement à son pays mais aussi, grâce à ses connaissances de la situation japonaise, aux alliés pendant la guerre, je ne pense pas qu’il a été un grand diplomate. Pour lui la carrière était un à-côté. Ce qui comptait c’était l’étude et la recherche, poursuivies inlassablement. Il aurait pu suivre une grande carrière universitaire mais l’enseignement ne l’intéressait pas du tout. De plus il avait trop de sujets d’intérêt différents pour se limiter à un secteur de recherche unique. Et puis la carrière diplomatique lui permettait de s’immerger dans les pays qui le passionnaient, apprendre la langue populaire, avoir des contacts avec les élites locales, fréquenter antiquaires et bibliothèques, et toujours étudier et apprendre. Il commence donc par entrer dans la classe des interprètes, fera trois séjours au Japon, le premier dès la fin de ses études en 1935 jusqu’à la déclaration de guerre japonaise aux alliés en 1942, le deuxième après la guerre, de 1948 à 1952, et le troisième en tant qu’Ambassadeur des Pays-Bas, de 1965 jusqu’à sa maladie en 1967. Fin 42, début 43 il est agent secret en Afrique. De 1943 à 1946 il est enfin en Chine, à Chongqing, qui était alors une ville de la Province du Séchouan, et où s’était établi le gouvernement nationaliste, après que les Japonais aient occupé la plus grande partie du pays. Il occupe encore d’autres postes, à Washington en 1947-48, à New-Delhi en 1952-53, est nommé ministre plénipotentiaire pour le Liban et la Syrie à Beyrouth de 1956 à 1959 où il est enfin son propre chef, organise lui-même son temps et se met à l’étude de l’arabe, de l’Islam et des Mille et une Nuits (dans la traduction de Richard Burton), enfin il devient Ambassadeur en Malaisie (1959-62) où il retrouve la culture malaise de sa jeunesse heureuse en Indonésie (que l’on appelait à l’époque les Indes néerlandaises) et peut discuter librement avec le Sultan du théâtre de marionnettes traditionnel. Et j’en resterai là, sa carrière diplomatique ne m’intéressant pas plus que lui.

L’érudit

C’est là le coeur de sa vie. Toujours étudier, chercher à comprendre, particulièrement tout ce qui concerne l’homme (la femme aussi, sur le plan sexuel au moins, on en reparlera), l’homme asiatique surtout (avec toujours le retour aux origines, à la culture chinoise), apprendre et se perfectionner (dans le jeu du luth chinois p. ex.), connaître et approfondir ses connaissances. Et c’est ce qui me le rend si sympathique. D’autant plus que sa curiosité n’a pas de limites. Marionnette en bois du théâtre wayang le luth chinois à sept cordes Peinture sur soie du XVIIème siècle

Sa faculté à étudier un sujet et puis d’en faire la synthèse vient de sa jeunesse. A Batavia (Djakarta) où son père est médecin militaire avec le grade de colonel, il est, enfant encore, l’ami d’un sergent passionné de wayang, le jeu d’ombres javanaises. Le wayang devient également la passion du jeune Gulik et il rédige, à l’âge de 11 ans, un véritable traité: les variantes, les poupées, les instruments de musique, les décors, les pièces du répertoire et le rôle des principaux personnages!

Lycéen à Nimègue il étudie le sanscrit chez un linguiste et aide celui-ci à classer ses fiches sur la langue des Blackfoot (peuplade amérindienne comme chacun sait) et à réaliser un dictionnaire blackfoot-anglais (dont il devient le coauteur). Et à l’Université de Leyde il apprend le chinois, le japonais et le tibétain. Il semble d’ailleurs réellement doué pour les langues puisqu’au cours de son séjour en Afrique il se met au swahili, à Beyrouth à l’arabe, à Tokyo au coréen, au hindi et au mongol...

Par beaucoup d’aspects il me fait penser à Richard Burton (et c’est peut-être pour cela, aussi, qu’il m’est sympathique). Burton, aussi, travaillait pour les Affaires Etrangères, lui aussi, encore plus que van Gulik, était un génie en langues, lui aussi était littéralement fasciné par les diverses moeurs sexuelles des peuples qu’il étudie.

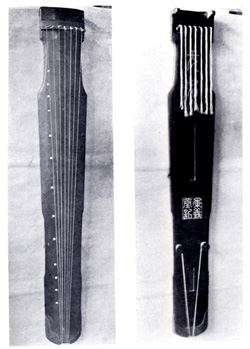

On peut être un peu surpris par la nature de certaines de ses études. Ainsi une de ses premières publications, encore entreprise à Leyde, porte sur le culte équestre en Chine et au Japon, importé de l’Inde et du Tibet. Et au Japon il traduit et annote une étude sur les pierres à encre. Après la guerre il publiera des études sur la peinture, sur la technique des rouleaux, sur leurs faussaires, sur l’histoire des études de sanscrit en Chine, sur les gibbons en Chine, etc. Mais surtout, dès son premier séjour au Japon il s’intéresse au luth chinois à sept cordes, le ku-ch’in. Il étudie tous les livres qui s’y rapportent, prend des leçons chez un maître chinois et finit par publier, en pleine guerre, un maître-livre: The Lore of the Chinese Lute; an essay in chi’in ideology, ainsi qu’un commentaire de l’étude du luth par le poète Hsi K’ang: Hsi K’ang and his Poetical Essay on the Lute.

11) n° 2074 The Lore of the Chinese Lute, an essay in Ch’in Ideology by R. H. van Gulik, Ph. D., édit. Sophia University, Tokyo, 1940.

C’est que le luth chinois est plus qu’un instrument de musique, disent ses biographes. Et c’est vrai. C’est d’abord un instrument ancien et vénérable, vieux de plus de 2500 ans, sur lequel Confucius lui-même a déjà joué. C’est un instrument très original, une espèce de cithare allongée à sept cordes en soie qui diffèrent en diamètre. On la joue assis à une table sur laquelle le luth est posé. Les quatre doigts de la main droite pincent les cordes près de la barrette en bois où elles sont fixées. A l’autre côté du luth les sept cordes passent sur l’autre face du luth où elles sont fixées en deux groupes de trois et quatre à deux points fixes. Avec les quatre doigts de la main gauche on bloque les cordes à différents endroits, guidé par 13 plots répartis sur toute la longueur du luth.

C’est un instrument très difficile à jouer avec une notation complexe. Chaque symbole de notation indique d’abord la corde, ensuite le doigt de la main droite qui est à utiliser et dans quel sens il faut tirer la corde, enfin le doigt de la main gauche, l’endroit où il doit se placer et de quelle manière il doit appuyer sur la corde. Ce système de notation comporte plus de 200 signes. Et puis le luth chinois est la marque d’un érudit, c’est un instrument dont on ne joue que devant des initiés et seuls des initiés (en sagesse et en littérature) peuvent en entreprendre l’étude. Son biographe Carl Barkman se souvient d’avoir pu assister à une séance du «cercle très fermé d’amateurs du luth chinois, la Société du Vent céleste» à Chongqing. Gulik l’avait prévenu: en principe on ne joue pas du luth devant des barbares, mais j’ai obtenu une dispense parce que tu es sinologue. «Impossible de reconnaître une mélodie», dit Barkman, «Chaque ton vivait sa vie, évoquait une ambiance, comme des mots isolés qui se succèdent dans une poésie. Parfois un ton revenait, mais dans une autre couleur, un autre timbre». Dans son étude sur le luth van Gulik explique que la couleur d’une note est différente d’une corde à l’autre, son timbre n’est pas le même lorsqu’on la joue en pinçant la corde avec son index ou son médius et qu’il y a 26 vibratos différents. C’est une musique qui crée une atmosphère, une musique d’humeur et de sentiment. Pas étonnant que l’on ne la joue plus guère. Son ami le poète et sinologue Slauerhoff qu’il avait connu à Leyde avait déjà célébré le luth dans un poème qui commençait ainsi:

«Sous mon bois vermoulu

Et mes cordes fatiguées

Dorment les chants d’autrefois...»

Et qui se terminait ainsi:

«Las! Qui me fera encore chanter?

...

Le peuple préfère désormais

La flûte de Chang, le flageolet de Chin

Aigre et barbare.»

Mais le luth est encore plus que cela. C’est un élément essentiel de l’ancienne culture chinoise. C’est un mythe, c’est un symbole, c’est un culte. Gulik parle d’ «idéologie du luth». Le luth garde de son ancien passé certains aspects magiques que le taoïsme a adaptés: jouer du luth prolonge la vie (dans le cas de van Gulik cela n’a pas fonctionné: il est mort à 57 ans, d’un cancer du poumon, après avoir fumé toute sa vie 2 à 3 paquets de cigarettes par jour). Le bouddhisme a influencé l’idéologie: c’est une aide à la méditation. Quant au confucianisme il en a fait un instrument pour les élites, la marque du sage et de l’érudit. Le luth est associé - comme le montre van Gulik - à la grue (symbole de longévité, compagnon de l’érudit, connecté aux immortels), au prunier (dont la fleur est associée à la femme et au sexe), au pin (encore un ancien symbole de longévité) et à l’épée (symbole d’énergie vitale et d’arme magique contre les forces néfastes). Robert van Gulik cite de nombreuses légendes tirées de la littérature chinoise qui mettent en scène ces associations. Comme il explique en détail le symbolisme des différents tons et timbres. L’éditeur de la publication indique que van Gulik a réussi à rassembler plus de 1000 objets relatifs au luth (livres, manuscrits, luths anciens, illustrations, etc.) trouvés chez les antiquaires et collectionneurs de Chine et du Japon. Dans les annexes à son étude van Gulik donne encore une histoire du luth chinois au Japon, des indications pour le collectionneur et une bibliographie détaillée. Les auteurs occidentaux qui ont étudié le luth chinois sont rares. On est d’autant plus agréablement surpris d’y trouver deux Français, le jésuite Jean Joseph-Marie Amyot (le premier Occidental à en parler longuement: Le Père Amyot: Mémoires sur la Musique des Chinois tant anciens que modernes, Paris, 1780) et George Soulié de Morant, célèbre pour ses études sur l’acuponcture mais qui gagnerait à être mieux connu en tant que sinologue (voir G. Soulié de Morant: La Musique en Chine, Paris, 1911).

Addition de novembre 2008: Une des notes de mon Bloc-notes 2008 célèbre la Mélancolie. Et j'y ai repris une des légendes rapportées par van Gulik, relatives au luth, que j'avais trouvée particulièrement belle. La voici: Il se passe quelque chose d’étrange avec les vers à soie. Quand ils filent leurs cocons ceux-ci prennent souvent la forme des objets qui les entourent. Or il y avait une fois une jeune veuve. Seule la nuit dans sa chambre, se reposant sur son oreiller, elle ne put dormir. Tout près de sa tête un trou était percé dans le mur. A travers ce trou elle observait les vers à soie de son voisin qui étaient justement en train de quitter leurs cocons. Le lendemain tous les cocons présentaient une certaine ressemblance avec son visage. Même si l’on ne pouvait clairement distinguer les yeux et les sourcils, il n’y avait guère de doute : vus d’une certaine distance ils faisaient penser à la figure d’une jeune fille triste. Le fameux érudit Ts’ai Yung, quand il les aperçut, les acheta tous en les payant un prix élevé. Il déroula les fils à soie et en fit les cordes de son luth. Mais quand il jouait de son luth le son en était immanquablement triste et mélancolique. Alors il demanda à sa fille Yen ce qu’elle en pensait, elle lui répondit : « c’est que vous avez utilisé de la soie de veuve pour les cordes de votre luth, mon père. Maintenant, à entendre votre musique on ne peut que pleurer ».

Et pourtant si l’érudit Robert van Gulik est encore connu aujourd’hui c’est plus à ses publications sur les estampes érotiques en couleur de l’époque Ming et à ses études sur la vie sexuelle dans l’ancienne Chine qu’il le doit qu’à son étude sur le luth.

12) n° 2617 Erotic Colour Prints of the Ming Period, with an Essay on Chinese Sex Life from the Han to the Ch’ing Dynasty, B.C. 206 - A. D. 1644 by R. H. van Gulik, Lit. D., privately published in fifty copies Tokyo, 1951.

13) n° 1799 Robert van Gulik: La vie sexuelle dans la Chine ancienne, édit. Gallimard, 1977 (l’original a paru en 1961 chez Brill à Leiden sous le titre: A preliminary Survey of Chinese sex and society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D. et la première traduction française en 1971 dans la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard).

Dans un extrait du Journal de Robert van Gulik cité par ses biographes celui-ci raconte que c’est après une discussion avec son éditeur japonais lors de la publication de ses premiers romans policiers qu’il a eu la révélation de l’existence d’estampes érotiques chinoises. En réalité van Gulik a toujours été passionné par la question. Avant de se marier il avait une compagne japonaise qui ne voyait pas d’objection à accueillir une autre participante aux jeux sexuels dans son lit. Quand il rendait visite aux prostituées c’était leur technique qui l’intéressait. Il connaissait «tous les accessoires du jeu érotique asiatique», disent ses biographes: «bague ou bandeau de soie noué à la base du pénis... godemichet ou cloche birmane... pénis artificiel en ivoire ou sachet de soie contenant du mercure, de la farine ou des herbes qui gonflent sous l’effet de l’humidité... double godemichet pour lesbiennes, etc.». Et en 1964 encore, à La Haye, il montre après un dîner, à ses invités masculins, une boîte de laque noire où reposaient dans des «alvéoles de soie rouge» raconte un invité, «des bagues d’ivoire aux étranges dentelures, étuis et baguettes boursouflés...». Un jeu complet, extrêmement rare, leur dit van Gulik, pour riches mandarins fatigués par l’âge.

Et pourtant il témoigne d’une incroyable pudeur puisqu’il veut que ses estampes érotiques de la période Ming qu’il publie en 1951 en trois volumes ne soient pas accessibles au grand public. Le texte est manuscrit (écrit entièrement de sa main) et il stipule même que les bibliothèques auxquelles il a envoyé ses exemplaires ne doivent les communiquer qu’aux «vrais érudits». Et dans son ouvrage sur la sexualité chinoise il a mis les passages les plus scabreux en latin (comme c’était l’usage au XIXème siècle).

Carl Barkman dit que ses publications sur la sexualité chinoise ont vraiment ouvert la voie à de nouvelles recherches dans ce domaine, complètement ignoré par les sinologues occidentaux. Ce qui est peut-être exact. Etonnant en tout cas pour ce qui est des estampes érotiques alors que les shungas japonais ont été connus dès les années 1860-70 au moment où l’on découvrait l’art du Japon.

Ceux qui s’attendraient à des merveilles sur le plan artistique ou à des scènes particulièrement scabreuses seraient probablement déçus en examinant les 23 planches et les 24 dessins (ceux qui illustrent le Hua-Ying-Chin-Chen ou les positions variées de la bataille des fleurs) que van Gulik reproduit dans son étude sur les estampes. D’abord deux seulement sont reproduits en couleurs, tous les autres sont en noir et blanc. Ensuite l’esthétique de ces documents me semble discutable. Elle réside surtout dans les décors, les panneaux muraux, les balustrades, les échappées sur le jardin. Il est vrai qu’il n’est pas facile de représenter les différentes positions de l’acte sexuel d’une manière très artistique. Pourtant le dessin des personnages est assez fin, linéaire, et les sexes n’ont rien de la monstruosité des shungas japonais. La représentation du sexe se limite d’ailleurs en général à la flûte de jade, les testicules n’étant guère visibles. Il arrive même que l’humour s’en mêle comme dans ce joli dessin où un homme couché lit un livre qu’il tient d’une main pendant qu’une fille lui fait ce que van Gulik appelle un penilinctis et que l’homme lui chatouille la vulve avec son gros orteil alors qu’une deuxième fille entièrement nue se tient à côté de lui et l’évente avec un éventail en plumes (ce dessin est tiré d’un album de l’époque Ming appelé Chiang-Nan-Hsiao-Hsia ou Passant agréablement l’été au sud de la rivière). Gulik décrit chaque estampe ou dessin avec un sérieux imperturbable et nous apprend sans rire que le coït anal était aussi appelé coït des Académiciens puisque l’illustre Académie impériale des Lettres, aussi appelée Forêt des pinceaux à écrire, était plutôt adepte de la pédérastie.

L’étude de van Gulik apporte également des informations nouvelles sur l’histoire de la xylographie polychrome. On considère généralement que cet art a véritablement commencé avec les estampes du Ten Bamboo Studio de Nankin dont l’album le plus célèbre date de 1643 (un an avant la chute de la dynastie Ming) (voir n° 1275 The Prints from the Ten Bamboo Studio, followed by Plates from the Kaempfer Series and Perfect Harmony, Presentation and Commentary by Joseph Vedlich, édit. Crescent Books, New-York, 1979). J’en parle dans ma note sur l’art japonais à propos de l’Ukiyo-é qui n’a commencé à développer la polychromie qu’au début du 18ème siècle, mais en ne se limitant guère comme les Chinois aux fleurs, aux plantes, aux insectes et aux oiseaux. Or van Gulik découvre que les artistes chinois étaient prêts à représenter bien autre chose et que les plus beaux albums d’estampes érotiques ont déjà été réalisés bien plus tôt, entre 1606 et 1624! Le Feng-liu-chüeh-ch’ang (ou le sommet de l’élégance) date de 1606, le Hua-ying-chin-chen (ou les positions variées de la bataille de fleurs), ouvrage déjà cité, date de 1610 et le Yüan-yang-pi-pu (ou le manuel secret des amants assidus) date de 1624.

Robert van Gulik ne se limite d’ailleurs pas à la description des illustrations érotiques de l’époque Ming. Il essaie déjà dans ce premier ouvrage de faire l’historique de la littérature érotique chinoise depuis les origines comme il va étudier dans son livre sur la sexualité chinoise l’évolution de cette sexualité au cours de l’histoire. La littérature érotique commence d’abord avec des manuels d’éducation sexuelle, puis avec des livres à connotation médicale et ce n’est qu’avec l’ère Ming que va se développer la littérature et les estampes érotiques et pornographiques. Robert van Gulik a une grande admiration pour l’époque Ming, une époque de renaissance de la culture chinoise, un peu étouffée sous la domination mongole, et qui le sera de nouveau sous l’ère mandchoue. D’ailleurs c’est à l’époque Ming que sont publiés les deux romans érotiques chinois majeurs, le Chin-p’ing-mei - dont je vais encore parler dans ma note sur la littérature classique car c’est bien plus qu’un roman érotique, une véritable étude sociale et un vrai chef-d’oeuvre littéraire - et le Jou-p’u-t’uan ou Le Tapis de Prière de chair. La première traduction complète du Chin-p’ing-mei dans une langue occidentale, d’après van Gulik, est celle de Ch. Egerton, parue à Londres en 1939 sous le titre The Golden Lotus. Avant cela il y eut la traduction incomplète du sinologue allemand Franz Kuhn publiée à Leipzig (Insel-Verlag) en 1929, d’ailleurs interdite par les nazis comme art décadent. C’est la version de Franz Kuhn qui a servi de base à mon édition en français publiée pour la première fois en 1949 par l’éditeur Guy Le Prat (voir n° 1393-94 Kin P’ing Mei ou la merveilleuse histoire de Hsi Men avec ses six femmes, traduit du chinois par le professeur Franz Kuhn, version française de Jean-Pierre Porret, édit. Guy Le Prat, Paris, 1978). Depuis lors une traduction nouvelle, complète, a paru dans la Pléiade. L’histoire de Hsi Men est connue, cet homme qui devait satisfaire sexuellement non seulement ses six femmes mais en plus ses concubines et ses servantes et qui, bourré d’aphrodisiaques par l’une de ces femelles avides, meurt d’une érection permanente et douloureuse de sa flûte de jade. Le Jou-p’u-t’uan ne manque pas non plus de qualités littéraires, dit van Gulik. «Le style est fluide et élégant, on y trouve de l’excellente poésie et même les passages obscènes sont souvent combinés avec des digressions philosophiques sur la faiblesse de la nature humaine». Je me suis donc rendu chez You-Feng, rue Monsieur le Prince, et j’y ai acquis la réédition de la première traduction parue en France chez Pauvert en 1962: n° 3814 Jé’ou-p’ou-t’ouan ou la Chair comme Tapis de prière, roman de Li-Yu, traduit par Pierre Klossowski, préface d’Etiemble, édit. Société Nouvelle Pauvert, Paris, 1971. C’est la meilleure, me dirent les gérants de la librairie. D’ailleurs le jeune sinologue anonyme qui, disait l’éditeur, a réalisé la traduction mot à mot sur laquelle a travaillé Klossowski était en fait Jacques Pimpaneau, devenu plus tard prof aux Langues’O et collaborateur régulier des Editions Picquier. Et puis je l’ai lu, ce fameux roman érotique, et je me suis délecté, découvrant non seulement les digressions philosophiques dont parle van Gulik (pour la poésie, je ne sais pas, l’éditeur ayant décidé de supprimer les poèmes sur lesquels s’ouvraient traditionnellement les différents chapitres du roman), mais encore un humour délicieux qui baigne toute l’histoire où tout est à prendre au second degré, et d’abord le bouddhisme et ses considérations morales et mystiques.

Robert van Gulik a également adjoint à son étude des explications concernant les accessoires sexuels dont parle son biographe ainsi qu’un vocabulaire sexuel complet comportant à la fois les termes les plus crus et les plus fleuris. Il rappelle aussi la légende qui a donné, soi-disant, naissance à l’expression «pluie et nuages»: la dame de la montagne Wu est venue rendre visite au roi qui y est allé s’y reposer. Ils font l’amour toute la nuit et le lendemain elle lui dit: j’habite sur les flancs sud de cette montagne. A l’aube je suis la nuée du matin, le soir je suis la pluie qui tombe. Mais, dit van Gulik, l’expression a une origine bien plus ancienne. Elle repose sur la conception des anciens Chinois selon laquelle le ciel et la terre s’unissent lors d’une pluie torrentielle. La pluie symbolise l’émission de semence par l’homme et les nuages les sécrétions de la femme.

C’est justement sous ce titre de Pluie et Nuages, Yun Yu en chinois, qu’Etiemble sort à son tour un album de dessins érotiques chinois en 1970 chez l’éditeur suisse Nagel.

14) n° 2117 Yun Yu, an essay on erotism and love in ancient China by Etiemble, édit. Nagel Publishers, Genève-Paris-Munich, 1970.

L’ouvrage est de grand format et comporte de très nombreuses illustrations en couleur, estampes ou peintures sur soie. J’en représente une ci-dessous ainsi que deux peintures plus tardives (18ème ou 19ème siècle) qui ont la particularité d’être des scènes champêtres ce qui devait être plutôt rare, l’acte sexuel, en Chine, étant en principe «l’affaire de la chambre à coucher». Mais en général les illustrations choisies par Etiemble sont nettement plus obscènes. Et certaines hautement acrobatiques, exécutées sur un cheval mongol. Visiblement Etiemble jouit de toute cette licence, lui, le neveu de curé et enfant de choeur, élevé dans une atmosphère bretonne et sexuellement judéo-chrétienne. Quand il découvre la signification de la flûte de jade il se pose des questions sur la chanson de son enfance: «j’ai perdu le do de ma clarinette, ah, si papa savait ça, tra-la-la...». Et chaque fois qu’il va dîner dans son restaurant chinois favori, il rit de savoir que le nom du restaurant, la Fontaine de Jade, est aussi celui par lequel on désigne la relation sexuelle. A part cela son bouquin puise largement dans les deux ouvrages de van Gulik.

|

|

Emblème sud-coréen

La Vie sexuelle dans la Chine ancienne est un véritable monument. Près de 500 pages. Et toute l’histoire de la pensée philosophique et des conceptions de la sexualité depuis l’origine. Dans une première partie consacrée à ce qu’il appelle le royaume féodal et qui va de 1500 à 222 avant J.C. il montre ce qui fait la différence fondamentale, à mon sens, entre l’ancienne conception occidentale de la sexualité, née au Moyen-Orient chez des éleveurs nomades et devenue péché dans la tradition pauliste et l’ancienne conception chinoise, semblable d’ailleurs dans beaucoup d’aspects à la pensée indienne, où l’acte sexuel procède lui-même d’une mystique. Union entre ciel et terre. Dualités cosmiques: soleil et lune, feu et eau. Miracle de la procréation. L’acte sexuel devenant ainsi le symbole même de la création, du monde. Harmonie universelle par la fusion des contraires, des éléments mâles et femelles. C’est dans le Livre des Mutations, cher à Philip Dick (voir sa biographie et son maître-livre, le Maître du Haut-Château), le Yi-king, ce livre de divination basé sur l’usage des fameux hexagrammes composés de lignes continues mâles et de lignes brisées femelles (on trouve encore aujourd’hui sur le drapeau sud-coréen les quatre trigrammes composés des mêmes lignes: ciel, terre, feu et eau), que l’on mentionne pour la première fois, d’après van Gulik, les termes de yin et de yang. Gulik cite les passages les plus importants contenus dans le Commentaire du Yi-king et qui résument bien l’ancienne conception: «L’entremêlement constant du Ciel et de la Terre donne forme à toutes choses. L’union sexuelle de l’homme et de la femme donne vie à toutes choses.» Et encore: «L’interaction d’un yin et d’un yang s’appelle Tao (La Voie ou l’Ordre Suprême), et le processus de génération constante qui en résulte s’appelle changement». Yang est bien sûr l’élément mâle (contenu aussi dans la semence de l’homme) et le yin l’élément féminin (et les sécrétions de la femme). Robert van Gulik note que le yin est nommé en premier dans la combinaison yin et yang, et que dans l’hexagramme qui représentait l’union sexuelle, union de l’eau et du feu, celui qui symbolisait la femme, l’eau, était placé au-dessus (le feu, dit van Gulik, représente le plaisir sexuel de l’homme, facile à enflammer et rapide à s’éteindre sous l’action de l’eau, et l’eau le plaisir de la femme lent à s’échauffer et lent aussi à se refroidir). Plus tard, au XIème siècle quand les néo-confucianistes inventent le fameux symbole de l’union du yin et du yang, inscrits dans un cercle divisé par une courbe en S, les deux représentations du yin et du yang étant à égalité, à droite le yang blanc avec une petite tâche de yin noir au milieu, à gauche le yin noir avec lui aussi une petite tâche de yang blanc (ce symbole se retrouve lui aussi sur le drapeau sud-coréen sauf que le yang est rouge et se situe en haut et que le yin est bleu et se trouve en bas).

C’est un peu plus tard, dit van Gulik, au cours de la deuxième dynastie Tchow (770 à 222 avant J.C.), que se développe le taoïsme dont le texte fondamental est le Tao-tö-king ou Livre de la Voie Suprême et de la Vertu. Les taoïstes prônaient «un retour à la simplicité d’antan», dit-il. Pour se remettre «en harmonie avec les forces primordiales de la nature». J’admire la concision avec laquelle Robert van Gulik résume cette philosophie complexe. Certains, dit-il, «se retirèrent du monde et tentèrent d’atteindre par la méditation la communion avec les forces primordiales de la nature. Ils vénéraient la femme parce qu’ils la considéraient par nature plus proche de ces forces-là, et parce qu’en son sein une vie nouvelle se crée et se nourrit». «D’autres, au contraire, choisissaient la vie recluse afin d’atteindre si possible, grâce à une diète et à d’autres disciplines, l’immortalité physique, ce but suprême. Ils se livraient à diverses expériences alchimiques, et sexuelles aussi, afin de découvrir l’élixir de vie». On reconnaît là des idées qu’a également connues l’Occident. Et eux aussi vénèrent la femme, mais pour d’autres raisons: «elle contient des éléments indispensables pour l’accomplissement de l’opus alchimique». Je crois que l’on peut en conclure, même si van Gulik ne le dit pas expressément, que c’est la mystique du taoïsme qui donne son importance à l’acte sexuel, qui fait de la femme l’égale de l’homme et qui se soucie également de son propre plaisir. Et ceci d’autant plus que l’on pense que le yang est renforcé par le yin au cours de l’union sexuelle et que le yang est limité alors que le yin ne l’est pas. C’est d’ailleurs également cette théorie qui est à l’origine du coït retenu (coitus reservatus, comme l’appelle van Gulik), ce qui, me semble-t-il, apparaît encore une fois comme une similitude entre la conception chinoise et la conception indienne de la sexualité.

Vient alors Confucius. Car, comme le dit van Gulik, les rois n’avaient que faire du taoïsme. Ils étaient en train de se tailler des fiefs et d’organiser leurs royaumes, ils avaient besoin de conseillers. Confucius en était un, pas très écouté au cours de sa vie mais devenu grâce à ses écrits et ses disciples l’un des hommes les plus éminents de l’histoire chinoise. Les Confucianistes n’étaient pas opposés aux théories sexuelles des taoïstes mais le plus important pour eux était l’ordre qui devait régner dans le royaume. Donc pas de licence publique, la femme doit obéissance en toutes choses à son mari et l’acte sexuel est confiné à la chambre à coucher. Au point que l’homme et la femme ne doivent pas se toucher en-dehors de cet endroit intime. Si donc la société chinoise a souvent été considérée comme prude (van Gulik était persuadé, avant d’entreprendre ses recherches, que l’on ne représentait jamais la nudité et Etiemble, après avoir constaté la pudibonderie de la Chine d’après-guerre, pensait qu’elle était due à l’influence communiste) on peut penser que c’est à l’héritage confucéen qu’elle le doit.

Il est impossible de résumer la grande étude de van Gulik. Disons simplement que dans la deuxième partie qu’il appelle la formation de l’Empire qui va de 221 avant J.C à 590 après J.C et qui englobe les périodes T’sin, Han, les trois royaumes et les six dynasties, il nous parle des derniers empereurs sexuellement dissolus des Han Antérieurs, de l’arrivée du bouddhisme qui considérait la femme comme l’égale de l’homme, suscitant la fureur des confucianistes, du taoïsme qui considère le bouddhisme comme un concurrent et s’organise en une église puissante, des Turbans Jaunes qui sévissent au début de la période des trois Royaumes (voir n° 1385-90 Louo Kouan-Tchong: Les Trois Royaumes édit. Flammarion, Paris, 1987-89, un livre dont je parlerai encore dans ma note sur la littérature chinoise classique) et qui s’adonnent aux pratiques sexuelles de masse telles qu’elles étaient préconisées par une espèce de grand prêtre taoïste qui pensait obtenir ainsi l’élixir d’immortalité (encore des idées et des pratiques que nous avons connues en Europe, ce qui montre une fois de plus combien l’humanité est une).

La troisième partie que van Gulik appelle l’apogée de l’Empire va de 590 à 1279, c. à d. jusqu’à l’avènement de Koubilaï Khan, et englobe les dynasties Soei, T’ang et Song. Dans cette partie van Gulik commence par parler en détail des manuels du sexe qui étaient alors en usage assez général (mais qui l’étaient déjà au cours des siècles précédents) et dont il a trouvé certains textes au Japon (en Chine la plupart avaient semble-t-il disparu). Dans certains manuels c’est l’Empereur Jaune - mythique - qui pose les questions et la «Fille de Candeur» qui répond. Alors on saura tout sur «la Souveraine importance de l’Acte Sexuel», sur la façon de nourrir la puissance masculine, sur les jeux préliminaires, sur les cinq propriétés et les quatre états du membre masculin, sur les cinq désirs de la femme, sur les trente positions (aux noms toujours poétiques: le dévidage de la soie, le dragon qui s’enroule, les papillons voltigeants, les bambous près de l’autel, l’union du martin-pêcheur, les canards mandarins, la gambade des chevaux sauvages, le cheval qui piaffe, le tigre blanc qui bondit, etc.), sur les différentes façons de remuer, sur la méthode pour faire rebrousser chemin à la semence, sur les huit bienfaits du commerce sexuel et - pourquoi pas? - sur la manière d’avoir des enfants!

«Les trois siècles de la dynastie T’ang sont l’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire chinoise. Tant par l’oeuvre de culture que par la puissance politique, la Chine de ce temps fut sans doute le plus grand empire du monde» dit van Gulik. Et je suis bien d’accord avec lui. C’est là qu’ont vécu les grands poètes Li Po et Tu Fu. Et c’est sous les Tang que la Chine a exercé la plus grande domination sur ses voisins immédiats. Rien d’étonnant donc que la capitale Tang (aujourd’hui Sian) ait eu ses quartiers de plaisirs et ses courtisanes cultivées dont certaines ont laissé une oeuvre poétique et d’autres sont arrivées au pouvoir suprême. Les manuels sexuels se multiplient. On y traite assez souvent du fameux procédé pour «faire retourner la semence». Notre grand sinologue Henri Maspero avait d’ailleurs traduit un tel texte dès 1937 dans un article intitulé Les Procédés de nourrir le Principe Vital et paru dans le Journal asiatique. Comme le dit van Gulik l’étreinte sexuelle dans ce contexte ne sert qu’à un seul but: prolonger la vie. Ni l’homme ni la femme (qui en retire ici les mêmes bienfaits que l’homme) ne doivent atteindre l’orgasme. C’est aussi à l’époque Tang que commence à poindre une littérature érotique qui n’est plus purement didactique mais qui «met du batifolage» dans ces questions de sexe. C’est également à cette époque que remontent les premières histoires fantastiques où apparaît le renard qui se change en femme.

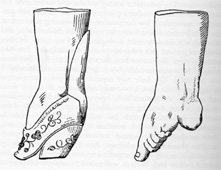

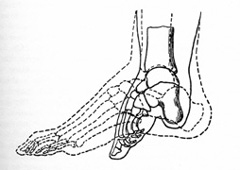

C’est à l’époque Song que s’installe une coutume qui allait devenir une véritable torture pour la femme chinoise pendant une dizaine de siècles. Il me semble que van Gulik traite ce problème un peu à la légère. Il insiste sur l’aspect érotique des pieds bandés: cela devenait le principal attrait sexuel de la femme, «l’homme les touchait avant le commerce sexuel et cet attouchement devenait même le préliminaire traditionnel». Il trouve que l’on exagérait les préjudices que cet usage pouvait causer à la santé des femmes. Ce qu’il regrette surtout c’est le tort que cette coutume a fait à l’art de la danse en Chine. Et même s’il reconnaît que «le bandage fut cause de souffrances cruelles et prolongées» il note; «reconnaissons qu’en général les femmes de toutes époques et de toutes races ont volontiers souffert le supplice quand la mode le leur demandait». C’est le docteur français Matignon qui a d’ailleurs vécu les fameux 55 jours de Pékin qui est probablement le premier à l’étudier cliniquement dans son témoignage de médecin à l’hôpital de Nan-Tang de Pékin. Et c’est l’Anglais Howard Levy qui a publié une étude plus récente mais complète de l’histoire de cette souffrance imposée aux femmes chinoises. Je vais donc faire une brève parenthèse à ce sujet.

14) n° 2898 Superstition, crime et misère en Chine par le Dr. J.-J. Matignon, médecin-major de l’artillerie de la 35ème division, ex-attaché à la Légation de France à Pékin (1894-1901), édit. A. Maloine, Paris, 4ème édition, 1902.

15) n° 2901 Chinese Footbinding, the History of a Curious Erotic Custom by Howard S. Levy, avant-propos de Arthur Waley, édit. Neville Spearman, Londres.

Le docteur Matignon n’a pas une haute opinion de la société chinoise telle qu’elle se présentait à lui au tournant du siècle dernier. Il reconnaît d’ailleurs dans sa postface à la 3ème édition qu’il a voulu montrer l’envers du décor et qu’il l’a trop vu en pathologiste. Et il rappelle que son étude avait été composée pour la Bibliothèque de l’Anthropologie criminelle. Il y parle des superstitions, du suicide, de la pédérastie (particulièrement répandue à Pékin à l’époque s’il faut le croire et aussi la pédophilie: on y trouve une description assez horrible d’un bordel pour petits garçons à Tien Tsin), de la mendicité, de l’infanticide et de l’avortement, de l’hystérie des Boxers (il se trouvait à la Légation française lors du soulèvement), des eunuques de la Cour impériale (il y en avait 2000) et... des pieds bandés. C’est en 1897 que la vieille Impératrice a rendu un décret supprimant l’usage sur tout le territoire de la «Terre fleurie». Il a la chance, grâce à l’obligeance des soeurs de l’hôpital français de Pékin, dit-il, de pouvoir disséquer le pied d’une jeune fille morte de tuberculose: il était déjà relativement grand, 17 cm, alors que les pieds des femmes de la haute ne mesurent que 13 à 14 cm.

Il en fait une description détaillée. «Les quatre derniers orteils sont, par un mouvement de flexion, ramenés totalement sous la plante et reposent sur le sol par leur face dorsale. Chacun d’eux porte un cor à ce niveau. Les orteils ont subi non seulement ce mouvement de flexion mais aussi un mouvement de rotation sur leur axe, car ils sont pliés de dehors en dedans et d’arrière en avant... Les ongles sont modifiés dans leur aspect et atrophiés... Les quatre derniers orteils ont perdu à peu près toute mobilité... Le pied est très cambré... La peau, à la face plantaire, forme des callosités au niveau du talon et du gros orteil...». Le Dr. Matignon cite un collègue, le médecin inspecteur Morache, qui avait décrit les manoeuvres nécessaires pour créer cette malformation dans un document intitulé Pékin et ses habitants mais, semble-t-il, introuvable. Il parle de deux degrés de déformation correspondant à deux degrés de manoeuvres. «Dans le premier degré flexion des quatre orteils sous la plante des pieds, tassement d’avant en arrière, obtenu par les bandages. Dans le second degré, bascule du calcanéum (c’est l’os du talon), diminution énorme de la longueur du membre, exagération de la voûte plantaire obtenue par le bandage aidé d’un demi-cylindre de métal (introduit sous la plante des pieds), par le massage et les efforts exercés aux extrémités du pied». Finalement, dit-il encore, «tout le poids du corps repose sur le calcanéum (qui, normalement horizontal, est devenu plus ou moins vertical). Les orteils ne jouent plus qu’un rôle insignifiant... Seul le talon peut avoir un rôle de soutien sérieux. Mais ce point d’appui est assez insuffisant. Aussi, les femmes, dès qu’elles sont un peu âgées, doivent-elles avoir recours à un bâton. Les jeunes marchent les bras légèrement écartés, comme des balanciers, le thorax en avant, le bassin en arrière, semblant poursuivre leur centre de gravité. Les talons réunis, elles sont en équilibre tout à fait instable et rien n’est plus facile que de les faire tomber à la renverse».

«La période de préparation du pied est la période triste de l’enfance», y lit-on encore, mais on ne sait plus si c’est le Dr. Morache qui parle ou le Dr. Matignon (je parie pour le Dr. Morache qui semble avoir plus de coeur que son collègue). «La petite Chinoise souffre et crie. Et l’enfant gaie, éveillée, gambadeuse, riche en couleurs que nous avons en Europe, fait place à une gamine à la figure tirée, pâlotte, aux yeux cernés, restant assise le plus possible, ne marchant qu’appuyée sur un bâton, et allant surtout portée en charrette ou à dos d’homme.

Chaque pied bandé coûte une barrique de larmes, dit un proverbe chinois. Et l’opinion publique accuse cette singulière déformation de causer la mort par consomption chez 10% des petites filles»

Ce qui n’empêche pas le Dr. Matignon de conclure sa note sur les pieds bandés par ce paragraphe ignoble: «Nous trouvons cette déformation des pieds ridicule, mais elle fait plaisir aux Chinois. Que dirions-nous en Europe, si une société de Célestes venait faire campagne contre le corset? Déformation pour déformation, quelle est la plus ridicule: celle qui a comme résultat de produire une certaine difficulté de la marche ou celle qui, comprimant l’estomac, luxant le rein, écrasant le foie, gênant le coeur, empêche souvent les femmes de faire de beaux enfants?»

L’étude de Howard Levy est très certainement l’étude occidentale la plus complète de ce phénomène (350 pages). Il en a étudié l’histoire, sa trace dans la littérature, et tout particulièrement dans la littérature érotique, et puis tout ce fétichisme du petit pied poussé jusqu’à l’absurde, lié à d’autres fantasmes encore, l’idée que la démarche imposée par les pieds bandés provoquait le développement du mont de Vénus (aspect déjà étudié par van Gulik et le Dr. Matignon). Howard Levy a été aidé par sa femme, chinoise, et il a pu s’appuyer sur un travail considérable réalisé dans le domaine du bandage des pieds par un chercheur chinois, Yao Ling-hsi, qui a accumulé de nombreux témoignages dans les années trente alors que la coutume n’avait pas encore complètement disparu.

|

|

Je me contenterai de traduire un témoignage, celui d’une femme qui se souvient, l’un de ceux rassemblés par Yao Ling Hsi:

«J’avais sept ans quand on a commencé à m’infliger la torture des pieds bandés. J’étais une enfant active qui aimait courir et sauter mais à partir de ce moment-là ma nature libre et optimiste a disparu... Ma mère a consulté pour connaître le jour qui serait favorable pour commencer le bandage. J’ai pleuré et je me suis caché chez un voisin, mais ma mère m’a trouvée, m’a grondée et m’a traînée jusqu’à la maison. Elle a fermé à clé la porte de la chambre, a fait chauffer de l’eau et sorti d’une boîte bandages, chaussures, couteau, aiguille et fil. J’ai prié pour qu’on m’accorde un jour de répit mais elle a refusé: aujourd’hui le jour est favorable, si le bandage est commencé aujourd’hui, tes pieds ne feront pas mal, si on attend demain cela ne sera plus le cas. Elle a alors lavé mes pieds, saupoudré d’alun, coupé mes ongles puis recourbé mes orteils vers la plante des pieds et appliqué un bandage de 3 mètres de long et 5 cm de large, s’occupant d’abord du pied droit puis du pied gauche. Le bandage fini elle m’a demandé de marcher, ce que j’ai fait mais la douleur était tout de suite insupportable. Cette nuit ma mère m’a interdit d’enlever mes chaussures. Mes pieds étaient en feu et je ne pouvais pas dormir; ma mère m’a frappée quand je pleurais. Les jours suivants j’ai essayé de me cacher mais elle m’a forcée de marcher sur mes pieds. Ma mère me frappait sur les mains et les pieds parce que je résistais. Coups et insultes devenaient mon lot quotidien quand j’essayais en cachette de détendre mes bandages. Tous les trois ou quatre jours elle lavait mes pieds et les bandait à nouveau, toujours en les saupoudrant d’alun. Après plusieurs mois mes quatre derniers orteils étaient collés contre la plante de mes pieds. Chaque fois que je mangeais du poisson ou de la viande fraîchement tuée mes pieds gonflaient et devenaient purulents... Tous les quinze jours je changeais de chaussures. Chaque nouvelle paire était plus courte de 3 à 5 mm et il fallait exercer un grand effort pour y faire entrer le pied. Ma mère me forçait continuellement à marcher. Après avoir changé dix fois de chaussures mes pieds ne mesuraient plus que 10 cm. Un peu plus tard ce fut au tour de ma jeune soeur de commencer l’opération de bandage et quand personne ne nous voyait nous pleurions ensemble. En été mes pieds sentaient fort à cause du sang et du pus. En hiver ils étaient froids à cause du manque de circulation et faisaient mal quand on approchait du fourneau et qu’il y avait des courants d’air chaud. Les quatre doigts étaient recroquevillés comme des chenilles mortes, personne n’aurait cru qu’ils faisaient partie d’un être humain. Il m’a fallu deux ans pour arriver à une longueur de pied de 7.5 cm (3 pouces). Mes orteils étaient pressés contre ma chair semblables à du papier mince. Je ne pouvais gratter ma plante de pied quand elle me démangeait ni la calmer quand elle me faisait mal. Mes jambes étaient minces, mais mes pieds étaient devenus bossus et laids et sentaient fort. Comme j’enviais ceux qui avaient des pieds normaux!»

Que dire de plus? Une fois de plus on impose une torture aux petites filles. Pour plaire aux hommes. Et pour qu’elles subissent à leur tour la même torture que leurs mères ont déjà subie. On pense bien sûr aux opérations sexuelles infligées encore aujourd’hui aux petites filles dans beaucoup de régions africaines. Et on se dit, une fois de plus, que l’humanité est une, pour le meilleur comme pour le pire.

Alors, après cette longue et triste parenthèse, revenons à l’histoire sexuelle de la Chine telle que van Gulik nous l’a contée. Après les Song arrivent les Mongols. C’est le temps de Koubilaï Khan et celui de Marco Polo. On cherche à mettre ses femmes à l’abri des importunités du conquérant. On revient aux règles confucéennes. C’est le règne de la pudibonderie. Ce qui n’empêche pas - au contraire - le développement de la prostitution. Marco Polo déclare que «dans les faubourgs de la capitale étaient logées pas moins de vingt mille prostituées».

Et puis on arrive à la dynastie préférée de van Gulik, celle des Ming (1368 - 1644). C’est pourtant une période où régit à nouveau le néo-confucianisme. On isole les femmes de plus en plus. Le bandage des pieds se répand. On voue un culte à la chasteté féminine. Les manuels sexuels sont un peu tombés dans l’oubli. Même si, dit van Gulik, on continue à les mettre en pratique dans l’intimité de la chambre à coucher. Et qu’on en rédige même quelques nouveaux que la sévère censure de la dynastie mandchoue va détruire impitoyablement. Mais van Gulik en déniche certains, miraculeusement conservés au Japon. Et une fois de plus c’est le mythique Empereur jaune qui pose les questions (pourquoi les instruments précieux des hommes diffèrent-ils entre eux par la grosseur ou la dureté?) et la fille de candeur qui a réponse à tout.

C’est également au Japon que van Gulik découvre certains romans pornographiques qui, dit-il, étaient fort appréciés de certains milieux dans les dernières années de l’époque Ming. Le plus connu de ces romans étant le Jé’ou-p’ou-t’ouan (ou la Chair comme Tapis de prière) dont on a déjà parlé. Les écrivains et les artistes qui ont produit ces romans, ainsi que les estampes érotiques, vivaient tous dans la région de Nankin ou dans d’autres villes riches situées au sud du Yang-tze Kiang telles que Hangzhou et Suzhou. Ils étaient restés là lorsque la cour impériale avait quitté Nankin pour s’installer à Pékin. Ils étaient entourés de talentueux graveurs sur bois, de fabricants d’encre, de papier, de soie et de pinceaux et ils vivaient au milieu d’une noblesse terrienne aisée, enrichie grâce au monopole du sel et du trafic du grand canal (qui débutait à Suzhou) et de fonctionnaires lettrés du Nord venus prendre leur retraite au Sud. Les lupanars prospéraient (en particulier dans le quartier de plaisir de Nankin). La syphilis vient d’ailleurs assombrir un peu cette joyeuse vie au début du XVIème siècle.

Robert van Gulik revient dans sa Vie sexuelle encore une fois sur les estampes érotiques qui sont de la même période et il en tire des conclusions sur les habitudes sexuelles des Chinois de l’époque Ming en les présentant sous forme de statistiques (25% de positions du missionnaire, mais améliorées, 10% de coït anal, quand même, 5 et 3% de cunnilingus et de fellation, etc.). Il trouve que, même dans les romans érotiques qui sont à la limite du pornographique comme le Chin-p’ing-mei, la sexualité n’est jamais pathologique. Il note une absence complète de la flagellation et de toute autre pratique sadique ou masochiste. Et, dans les estampes, nulle allusion n’est faite à l’homosexualité (du moins masculine puisque sa statistique indique 1% de couples saphiques). Et voilà comment il conclut sa grande étude sur la vie sexuelle des anciens Chinois:

«Ces oeuvres, une fois de plus, nous ramènent à l’idée fondamentale des anciens Chinois, à ce parti qu’ils avaient pris sur les choses du sexe: accepter dans la joie et sans restrictions les aspects les plus variés de la procréation humaine, depuis les infimes détails biologiques de l’étreinte charnelle jusqu’à l’amour spirituel le plus élevé, dont cette étreinte appose le sceau et atteste la réalité. Parce qu’il est l’analogue humain du processus de procréation cosmique, on révère le commerce sexuel, sans jamais l’associer à la culpabilité morale, sans y voir le moindre péché... On ne voyait aucune différence entre la pluie qui arrose les champs et la semence qui féconde les entrailles; ni entre le sol riche, humide, prêt pour les semailles, et le vagin que sa moiteur dispose à la pénétration. Dans la polarité du yin et du yang, la femme avait sa place...»

Robert van Gulik est un passionné. Et les passionnés ont un défaut (leur seul défaut): ils se laissent quelquefois aveugler par leur passion. Quand on étudie une question chinoise dans son cadre historique, dit-il, on est toujours frappé, d’une part par l’extraordinaire ressort de leur race, d’autre part par la remarquable cohésion de leur culture. Eux-mêmes ont une inébranlable foi en la permanence de leur race et de leur culture. Sur ce plan-là il a peut-être raison. Encore que j’ai mes doutes. La mondialisation qui est en cours n’a pas épargné le Japon et elle ne va pas épargner la Chine. Mais quand van Gulik se demande si la permanence de leur race et de leur culture ne vient pas de «l’équilibre que les Chinois ont toujours maintenu prudemment entre les éléments masculin et féminin» et que ce soit «de cet équilibre que soit née cette force vitale intense qui, depuis l’antiquité jusqu’à ces jours que nous vivons, a toujours entretenu et renouvelé la race chinoise», j’ai bien peur que notre érudit érotophile se fourvoie!

L’auteur de romans policiers.

Mais de toute façon si le nom de van Gulik est encore connu aujourd’hui par le grand public, ce n’est ni à sa carrière diplomatique qu’il le doit ni à ses travaux d’érudit, mais au héros qu’il a créé ou plutôt ressuscité, ce juge de l’époque Tang, confucianiste et intègre, véritable détective moderne, le juge Ti. Tout a commencé avec la découverte d’un petit fascicule. C’était en 1942 à Tokyo. Robert van Gulik, dans l’attente d’être rapatrié avec le corps diplomatique, avait envoyé ses 8000 livres et documents à Batavia où ils allaient être anéantis plus tard par un bombardement japonais et avait rassemblé quelques lectures pour son voyage parmi lesquels, raconte son biographe, se trouvait «une petite édition lithographiée d’un roman policier du XVIIIème siècle racontant les enquêtes du juge Ti Jen-tsie, brillant détective et grand homme d’Etat sous les Tang». Ce n’est que bien plus tard qu’il le lira et c’est en 1949, lors de son deuxième séjour au Japon, qu’il publiera la traduction en anglais de trois des affaires criminelles résolues par ce fameux juge sous le titre: Dee Goong An, Three Murder Cases solved by Judge Dee. et qu’il décidera de se risquer à écrire lui-même des romans policiers tout en conservant le fameux juge et en plaçant ses aventures à l’époque Tang. Ce qui l’aidera également c’est la découverte d’un manuel de jurisprudence et d’investigation policière du XIIème siècle, le T’ang-yin pishih, qu’il étudie lors de son séjour aux Pays-Bas entre 1953 et 56 et dont il publie la traduction anglaise à Leiden en 1956 (T’ang-yin pi-shih, Parallel cases from under the peach-tree, a 13th century manual of jurisprudence and detection, Sinica Leidensia, vol. X, Leyde, E.J. Brill, 1956). La première traduction française de ce texte ne paraît qu’en 2002 (chez Albin Michel)!

15) n° 2120 Trois Affaires criminelles résolues par le Juge Ti et traduites du chinois par Robert van Gulik (Dee Gong An), édit. Christian Bourgois, Paris, 1987.

16) n° 3813 Shi Po: Affaires résolues à l’ombre du poirier (Tang Yin Bi Shi) - Un manuel chinois de jurisprudence et d’investigation policière du XIIIème siècle, texte anglais établi par Robert van Gulik, traduit et annoté par Lisa Bresner et Jacques Limoni, édit. Tallandier/Texto, Paris, 2007.

Le Dee Goong An date du XVIIIème siècle et est donc largement antérieur à l’oeuvre d’un Edgar Poe ou d’un Emile Gaboriau et à plus forte raison d’un Conan Doyle. Il est étonnant qu’aucun de ces romans policiers chinois - car il y en eut beaucoup d’autres - n’ait été traduit dans une langue occidentale. Robert van Gulik donne quelques raisons: ils ne correspondent guère au goût occidental (un goût qui a dû se former progressivement parallèlement à une certaine tradition littéraire qui remontait aux romans picaresques). Dans sa préface van Gulik note cinq caractéristiques qui, dit-il, nous sont parfaitement étrangères: 1) le coupable est en général connu dès le début du livre: on perd donc ainsi un aspect qui nous paraît essentiel, le suspense; 2) on y fait intervenir le surnaturel: nous n’aimons pas cela encore qu’on ait eu le détective Harry Dickson; 3) il y a de longues digressions, des descriptions, des détails qui tirent l’histoire en longueur; 4) il y a un énorme fouillis de personnages; 5) on décrit en long et en large la façon dont le criminel va être châtié. Dans les trois affaires choisies par van Gulik ces caractéristiques sont heureusement absentes.

Le juge Ti a réellement existé à l’époque Tang. C’était même un personnage célèbre devenu homme d’Etat. Il était né en 630 et est mort ministre en l’an 700. La particularité de ce roman c’est que le juge a à résoudre trois affaires plus ou moins simultanément. On voit bien ce qui a incité van Gulik à imiter l’auteur anonyme du XVIIIème siècle en continuant les aventures du juge: c’est qu’il pouvait en même temps dresser une excellente image de la société chinoise de l’époque. Ainsi les trois affaires du roman traduit par van Gulik mettent d’abord en scène des marchands de soie itinérants parcourant les grandes et dangereuses routes commerciales, puis les habitants d’un petit village témoins d’un crime passionnel, enfin les membres de la petite noblesse locale vivant dans de grandes et mystérieuses demeures. On voit aussi que van Gulik a conservé, du moins dans ses premiers romans, les sbires qui entouraient le juge Ti dans la version originale: le sergent Hong, un escroc repenti Tao Gan et deux anciens «Chevaliers des Vertes Forêts» c. à d. des gens qui avaient pris le maquis, Ma Jong et Tsiao Taï. Robert van Gulik cite d’autres romans policiers parmi lesquels Bao Goong An, c. à d. Affaires criminelles résolues par le juge Pao. Or You Feng a entrepris de publier les traductions de certaines des aventures de ce juge, aussi célèbre que le juge Ti et qui, lui, avait vécu sous la dynastie des Song (voir n° 3816 Shi Yukun: Les Plaidoiries du Juge Bao - Le juge Bao et le plaidoyer des fantômes, édit. You-Feng, Paris, 2005).

L’autre ouvrage traduit par van Gulik, ce manuel de jurisprudence et d’investigation du XIIIème siècle est un document absolument exceptionnel. Il s’agit d’une compilation de 144 affaires civiles et criminelles, couvrant une période de près de 14 siècles, allant de 300 avant J.C. jusqu’à l’an 1000 après J.C. Ce ne sont pas les considérations juridiques qui m’intéressent dans cet ouvrage mais la «ratiocination» pour parler comme Régis Messac (voir sa grande étude sur le processus de détection dans n° 2929 Régis Messac: Le «Detective novel» et l’influence de la pensée scientifique, édit. Librairie Ancienne Honoré Champion, Paris, 1929 et ce que j’en dis dans ma note sur la naissance du roman policier). C’est bien dommage que Messac n’ait pas pu connaître cet ancien manuel d’investigation chinois, lui qui est remonté jusqu’aux anciens Grecs et à l’histoire des Princes de Sarendip pour chercher des précédents à l’acte de «détection» qui met en oeuvre le raisonnement et la science et qui caractérise les détectives des premiers romans policiers européens. Il serait donc intéressant d’étudier les 144 cas que présente le Tang Yin Bi Shi pour voir si les mêmes processus de pensée sont à l’oeuvre ici. Et cela serait d’autant plus intéressant puisque, comme le dit van Gulik dans sa préface à l’ouvrage, «les intrigues des romans policiers de l’époque Ming et des dynasties suivantes, dans leur quasi-totalité, ne font qu’élaborer des thèmes empruntés à ces anciens recueils» (c. à d. au Tang Yin Bi Shi ou à d’autres recueils du même genre tels que le Zhe Yu Gui Jian du XIIème siècle). Mais une telle étude me conduirait trop loin. Pourtant un rapide survol met en lumière ce qui pourrait bien être une particularité chinoise: l’utilisation du mensonge pour prendre le criminel au piège. On prêche le faux pour découvrir le vrai. Un homme est assassiné et a juste le temps de faire le portrait de son meurtrier qui lui a fauché ses bottes laissant les siennes sur place: le juge fait croire que c’est le meurtrier dont on publie le portrait qui a été assassiné et demande à ceux qui le connaissent de venir reconnaître ses bottes, la mère vient en pleurant, confirme que les bottes sont celles de son fils qui est ainsi découvert et condamné. Ce schéma se retrouve dans de nombreuses affaires. Elle montre l’importance que les anciens Chinois accordaient à la ruse, bien supérieure à la violence, parce qu’elle fait intervenir l’intelligence et qu’elle économise le sang versé: c’est un thème que l’on rencontre continuellement dans la relation des guerres des trois Royaumes dont je parlerai encore dans ma note sur la littérature chinoise classique (voir n° 1385 - 89 Louo Kouan-tchong: Les Trois Royaumes, édit. Flammarion, Paris, 1987-88).

17) n° 2321 The Chinese Bell Murders by Robert van Gulik with fifteen plates drawn by the author in Chinese style, édit. Harper and Row, Publishers, New-York, London, Sydney, etc., 1983 (réédition de la première édition qui date de 1958). Le juge Ti et ses trois épouses (le Monastère hanté) Rencontre dans le pavillon de jardin (le pavillon rouge) Le panneau été du paravent (le paravent laqué) Vase décoré du motif du saule (le motif du saule)

18) n° 2763 The Chinese Maze Murders, a Chinese detective story suggested by three ancient Chinese plots by Robert van Gulik, with nineteen plates drawn by the author in Chinese style, W. van Hoeve Ltd. - The Hague and Bandung, 1956.

Pour ne pas trop encombrer mon texte je place les éditions françaises des romans et nouvelles faisant intervenir le juge Ti en annexe à cette note.

C’est au cours de son second séjour au Japon que van Gulik écrit ses deux premiers romans policiers, the Chinese Bell Murders et the Chinese Maze Murders. Mais l’éditeur japonais refuse le premier parce qu’il met en scène des moines bouddhistes criminels alors que, dit van Gulik, «le bouddhisme connaissait justement un regain de popularité au Japon». C’est pour cette raison que le premier roman n’est publié qu’en 1958 par Harper and Row. Les Bell Murders sont édités en français par le Club du Livre Policier sous le titre Les Enquêtes du Juge Ti dans la collection «Les Classiques du Roman Policier» dirigée par Maurice Renault, un grand ami de Francis Lacassin qui allait créer plus tard les Editions OPTA (science-fiction). Le roman sera repris bien plus tard dans la série Grands Détectives dirigée par Jean-Claude Zylberstein en 10/18 (même texte et même traduction de Roger Guerbet, mais avec le titre: Le Squelette sous Cloche).

Dès le départ van Gulik, qui parmi ses nombreux dons a celui du dessin (il a aussi commencé très tôt à apprendre à calligraphier les caractères chinois et est devenu là encore un maître reconnu), illustre ses ouvrages en imitant le style de l’époque Ming. Il faut dire qu’il avait étudié l’illustration des livres de l’époque Ming quand il était encore étudiant en Hollande et publié une étude sur ce sujet en 1955 (en néerlandais jamais traduit dans une autre langue): De Boek Illustratie in het Ming Tijdperk, édit. Nederlandse Verenigung voor druk- en boekkunst, La Haye, 1955. Ces illustrations sont réalisées avec un trait très fin et sont souvent très belles. C’est dommage que la collection 10/18 ne les ait pas toujours entièrement reproduites.

Comme dans l’ouvrage original du Dee Goong An van Gulik va faire résoudre à son juge dans les Bell Murders trois affaires en même temps. Il donne ses sources dans sa postface. Le Viol suivi d’assassinat dans la rue de la Demi-Lune vient d’une aventure du juge Bao que j’ai mentionné ci-dessus. Le Secret du Temple Bouddhiste vient d’un recueil de l’époque Ming. L’affaire du squelette sous la cloche lui est inspirée par un autre roman policier basé sur un fait réel arrivé à Canton vers 1725. Robert van Gulik reconnaît que son livre «ne montre pas le clergé bouddhiste sous un jour très favorable». Il faut dire que tous ces juges ainsi que les écrivains des romans policiers sont de fervents confucianistes et qu’ils ne portent pas les bouddhistes dans leur coeur (ni d’ailleurs les taoïstes). On trouve également dans ce roman un épisode qui fait penser aux méthodes scientifiques modernes mais qui provient lui aussi d’une histoire véridique extraite du T’ang-yin pi-shih: c’est l’épisode des nattes battues. Deux plaideurs prétendent être les propriétaires d’un lot de nattes, l’un est marchand de sel, l’autre de bois, on bat les nattes, il en sort du sel, le marchand de bois doit avouer que les nattes ne lui appartiennent pas.

Les Maze Murders (maze signifie labyrinthe ou dédale, c’est pour cette raison que le roman est édité en français avec le titre: Le Mystère du Labyrinthe) ont d’abord été traduits en japonais et publiés à Tokyo, puis van Gulik lui-même en a fait une version chinoise publiée à Singapour, avant de publier le roman en anglais à La Haye. Comme dans les Bell Murders le juge Ti doit résoudre trois affaires en même temps. Et là encore van Gulik donne dans sa postface les sources dont il s’est servi: le T’ang-yin pi-shih pour l’affaire du testament caché ainsi que pour le faux témoignage des trois moines. L’histoire du testament caché se trouve aussi chez Pao. A noter la curieuse affaire du meurtre dans la chambre scellée qui repose sur une histoire du XIVème siècle tournant autour d’un pinceau qui lorsqu’il est chauffé à l’état neuf pour enlever les poils superflus éjecte un missile mortel (une intéressante variante au Mystère de la Chambre jaune!). En tout cas le roman a été bien reçu et a même «été lu avec le plus grand plaisir par la grande Agatha Christie». Ce qui conduit van Gulik à continuer l’expérience. Et d’abord avec les Lake Murders. Suivis par les Gold Murders et les Nail Murders écrits lors de son séjour comme Ministre Plénipotentiaire à Beyrouth.

19) n° 2608 The Chinese Lake Murders, three cases solved by Judge Dee, a Chinese detective story suggested by original ancient Chinese plots, by Robert van Gulik, édit. Harper and Brothers, New-York, 1960.

20) n° 2118 The Chinese Gold Murders, a Chinese detective story by Robert van Gulik, with ten plates drawn by the author in Chinese style, édit. Harper and Brothers, New-York, 1959.

21) n° 3812 The Chinese Nail Murders - Judge Dee’s Last Three Cases, a Chinese detective story suggested by original ancient Chinese plots by Robert van Gulik, Harper and Row, New-York, 1961.

Meurtre sur un bateau de fleurs (Lake Murders) et Trafic d’or sous les Tang (Gold Murders) ont paru au Club du Livre Policier, respectivement en 1963 et 65, dans la même traduction, mais le premier avec le titre: Les nouvelles enquêtes du Juge Ti. C’est dans Trafic d’or sous les Tang, censé se passer au début de la carrière du Juge, que les deux lascars, «Chevaliers des vertes Forêts», Ma Jong et Tsiao Taï entrent à son service. Et c’est dans Meurtre sur un bateau-de-fleurs que Tao Gan entre à son tour dans la petite troupe.

Dans Meurtre sur un bateau-de-fleurs van Gulik utilise comme ressort une société secrète appelée Société du Lotus Blanc. Il reconnaît lui-même dans sa postface qu’il commet là un anachronisme (cette société n’apparaissant, dit-il, qu’au XIIIème siècle et qu’en plus les sociétés secrètes chinoises étaient en général plutôt politiques que criminelles). Jean Chesneaux, professeur à la Sorbonne et spécialiste en histoire chinoise contemporaine, mentionne cette société dans son étude des sociétés secrètes chinoises des XIX et XXème siècles (voir n° 2084 Jean Chesneaux: Secret Societies in China in the 19th and 20th Centuries, édit. Heinemann Educational Books, Londres 1971). Il nous apprend que l’origine du Lotus Blanc (Pai Lien Hui) remonte même au XIIème siècle et que la société a joué un rôle important dans les insurrections populaires qui s’opposaient aux Mongols aux XIII et XIVème siècles, que le premier Empereur Ming était probablement un membre de cette société, que la même société s’est de nouveau opposée aux Mandchous en 1774 et dans la période 1794-1803 et qu’elle a subi de lourdes persécutions au cours du XIXème siècle, ce qui fait qu’elle a changé de nom et donné naissance à beaucoup d’autres sociétés secrètes dont la célèbre association des Boxers.

Dans Trafic d’or sous les Tang van Gulik reprend, en le modifiant, une histoire intéressante qu’il a déjà traduite dans le Dee Goong An, celle de l’empoisonnement dû à une vipère nichée dans une poutre au-dessus de l’endroit où l’on prépare le thé et qui, sortant la tête à cause de la vapeur chaude qui monte, laisse tomber son venin dans le thé. Mais l’intérêt de l’histoire est surtout dans la manière avec laquelle le juge résout l’énigme: un soir un morceau de plâtre tombe du toit dans sa tasse de thé. Cela suffit pour déclencher son intuition et son travail de déduction. On se croirait chez Conan Doyle. A noter que c’est le Prince Bernhard des Pays-Bas lui-même, ami de van Gulik, qui traduit cette histoire en espagnol!

L’histoire du clou enfoncé au sommet du crâne de la victime m’avait fortement impressionné quand j’ai lu L’énigme du clou chinois (Nail Murders). Car c’est une histoire terrible. Or il paraît que c’est l’une des plus fameuses histoires de crimes parfaits de la littérature policière chinoise et effectivement on la trouve déjà dans le T’ang-yin pi-shih. Je me souviens pourtant avoir lu la même histoire dans une nouvelle persane, la Quête d’Absolution (voir n° 1364 Sadeq Hedayat: Trois Gouttes de Sang, nouvelles, édit. Phébus, Paris, 1988), où une femme, pour se venger de sa rivale, tue successivement ses deux fils nouveau-nés en plongeant une aiguille à tricoter dans leur fontanelle.

C’est encore à Beyrouth que van Gulik écrit deux autres romans: le Monastère hanté et le Pavillon rouge et qu’il commence un autre, le Paravent de laque qu’il finit à Kuala Lumpur. Ces trois romans font partie d’une nouvelle série où il a un peu changé sa manière: moins de personnages et un seul assistant. Robert van Gulik est de plus en plus passionné par la création de ses histoires; «La science fait de vous l’esclave des faits...», dit-il, «Mais l’auteur d’un roman est le maître, il modèle personnages et circonstances selon son bon plaisir». Plus tard il ajoutera: «...La création de ces romans est devenue un élément essentiel de mon existence, aussi nécessaire que mes recherches...» Ce qui ne l’empêche pas de toujours chercher l’authenticité dans sa description de la société chinoise: «...Je constate une étonnante méconnaissance des Chinois et de leur mode de vie, même chez ceux qui pourraient les comprendre. Il me semble que mes romans peuvent contribuer à les faire mieux comprendre. C’est pourquoi j’ai tout fait pour qu’ils soient authentiques jusque dans les plus petits détails». Et Simon Leys le confirme: «...les historiens les plus exigeants n’ont pas fini de s’extasier devant la vérité des décors, des situations et des personnages». Et c’est bien pour cela que je lui consacre autant de temps et d’espace. L’intérêt des histoires du juge Ti dépasse largement celui de l’intrigue policière. On est littéralement plongé dans l’univers des Tang! Voici les trois premiers de la nouvelle série:

22) n° 2741 The Haunted Monastery, a Chinese detective story by Robert van Gulik with eight illustrations drawn by the author in Chinese style, édit. Charles Scribner’s Sons, New-York, 1969.

23) n° 2341 The Red Pavilion, a Chinese detective story by Robert van Gulik with six illustrations drawn by the author in Chinese style, édit. Charles Scribner’s Sons, New-York, 1968.

24 n° 2393 The Lacquer Screen, a Chinese detective story by Robert van Gulik with ten illustrations drawn by the author in Chinese style, édit. Charles Scribner’s Sons, New-York, 1969.

Le Monastère hanté et Le paravent de laque ont été publiés pour la première fois en français par le Club du Livre Policier respectivement en 1963 et 65 (le premier avec le titre: Les nouvelles enquêtes du juge Ti). Dans les trois romans le juge est en voyage, ce qui permet de changer d’environnement. Et à chaque fois il est accompagné d’un autre de ses assistants ce qui permet également d’approfondir un peu leurs caractères. Il raconte dans son Journal que l'histoire du Monastère hanté lui a été inspirée par ce qui lui est arrivé lors d'un court séjour à Pékin en 1942 alors qu'il rendait visite à la famille de sa femme. Il avait pris l'habitude de se rendre régulièrement à un temple taoïste où un abbé fin lettré jouait merveilleusement du luth. Ce n'est que bien plus tard qu'il apprit que ses moines avaient appris que l'abbé se permettait de pratiquer des expériences magiques avec de jeunes femmes et qu'ils l'ont enterré vivant en profitant de la guerre civile.

Voici les autres titres de la deuxième série:

25) n° 2397 The Emperor’s Pearl, a Chinese detective story by Robert van Gulik with eight illustrations drawn by the author in Chinese style, édit. Charles Scribner’s Sons, New-York, 1963.

27) n° 2607 Murder in Canton, a Chinese detective story by Robert van Gulik with twelve illustrations drawn by the author in Chinese style, édit. Charles Scribner’s Sons, New-York, 1967.

28) n° 2071 The Willow Pattern, a Chinese detective story by Robert van Gulik with fifteen illustrations drawn by the author in Chinese style, édit. Charles Scribner’s Sons, New-York, 1965.

29) n° 2606 The Phantom of the Temple, a Chinese detective story by Robert van Gulik with nine illustrations drawn by the author in Chinese style, édit. Charles Scribner’s Sons, New-York, 1966.

Le roman Meurtre à Canton est intéressant parce qu’il se situe dans cette ville portuaire où se côtoyaient dès l’époque Tang des commerçants chinois et des navigateurs arabes. On y parle aussi de la redoutable Impératrice Wu contre laquelle le juge Ti historique a combattu, avec succès, pour l’empêcher d’éliminer l’héritier du trône légal. Enfin on y trouve une histoire célèbre que relate le T’ang-yin pi-shih. Un homme d’Etat du 4ème siècle avant J.C propose à son roi, alors qu’il est en train de mourir, de faire écarteler son cadavre et de faire proclamer qu’il était un traître. Alors ceux qui avaient essayé de l’assassiner auparavant se démasquent en venant réclamer une récompense et sont exécutés.

Dans la postface au Motif du Saule que l’éditeur 10/18 insère à la fin du Meurtre à Canton, van Gulik mentionne un mystère non résolu, celui de ce motif qu’on appelle motif du saule, qui n’est pas chinois mais anglais, datant de la fin du XVIIIème, dessiné par Thomas Turner, inspiré probablement par des motifs chinois à l’origine (villa avec saule, pont traversé par deux amis suivis par un serviteur portant un luth à 7 cordes), mais dont on ne connaît rien d’équivalent en Chine (le motif montre un pont reliant une villa avec saule à un pavillon sur pilotis et deux personnes sur le pont poursuivis par un homme levant un bâton), un motif copié ensuite en Chine et réexporté en décorant la fameuse porcelaine bleue et blanche de Nankin.

Le fantôme du temple est une fois de plus une histoire où le bouddhisme n’est pas décrit avec beaucoup de sympathie. Mais van Gulik ne fait que se mettre dans la peau du juge, farouche confucianiste. En réalité la secte bouddhiste aux tendances ésotériques à laquelle il est fait allusion ici est le tantrisme, une branche du bouddhisme que van Gulik connaît bien puisqu’il en a fait un sujet de thèse (le culte de Hayagriva, une divinité tantrique à tête de cheval dont le culte s’étend de l’Inde à la Chine et au Japon en passant par le Tibet).

Dernières aventures du juge Ti:

30) n° 2072 The Monkey and the Tiger, two Chinese detective stories by Robert van Gulik with eight illustrations drawn by the author in Chinese style, édit. Charles Scribner’s Sons, New-York, 1965.

31) n° 2610 Judge Dee at work, eight Chinese detective stories by Robert van Gulik with illustrations drawn by the author in Chinese style, Heinemann, Londres, 1967.

32) n° 2398 Necklace and Calabash, a Chinese detective story by Robert van Gulik with eight illustrations drawn by the author in Chinese style, édit. Charles Scribner’s Sons, New-York, 1967.

33) n° 2578 Poets and Murder, a Chinese detective story by Robert van Gulik with eight illustrations drawn by the author in Chinese style, Heinemann, Londres, 1967.

Lors de son séjour en Malaisie van Gulik se prend de passion pour le singe du pays, le gibbon. Il en fera ses compagnons pour le restant de sa vie. Le gibbon sera également le sujet de son dernier travail d’érudit, The Gibbon in China. An essay in Chinese Animal Lore, édit. Brill, Leiden, 1967, un essai auquel il travaillera encore sur son lit d’hôpital et qui paraîtra le jour de son décès. Il n’y a donc rien d’étonnant qu’il écrive également une histoire policière où apparaissent des gibbons. D’ailleurs cette nouvelle intitulée Le matin du singe, est dédiée «à la mémoire de mon excellent ami le gibbon Bubu, mort à Port Dickson, Malaisie le 12 juin 1962». La nouvelle est publiée avec une autre histoire qui porte un nom d’animal, La nuit du tigre, et qui met en scène une bande criminelle, les Tigres volants. Les deux nouvelles paraissent sous le titre: Le singe et le tigre.

Le juge Ti et le gibbon (le singe et le tigre) |

Le juge Ti essaie de ne pas regarder la jolie Fougère (le collier de la princesse) |

Et puis van Gulik écrit encore une autre série de nouvelles brèves rassemblées sous le titre Le juge Ti à l’oeuvre, auxquelles il joint une biographie fictive du juge Ti, telle qu’elle ressort de ses romans, et pense avoir ainsi mis un point final à son oeuvre policière. Mais son éditeur ne l’entend pas ainsi, ses lecteurs non plus. Il va donc écrire encore deux derniers romans, Necklace and Calabash qui sera traduit en français sous le titre: Le collier de la princesse, et Poets and Murder (titre français: Assassins et Poètes). Et jusqu’à la fin il va systématiquement profiter de ses romans policiers pour éduquer ses lecteurs. Dans Le collier de la princesse il va encore expliquer comment fonctionne le boulier chinois. Dans Le juge Ti à l’oeuvre il avait dessiné une horloge à encens et expliqué son fonctionnement. Dans Le singe et le tigre il reproduit une planche des 12 signes du zodiaque qui constituent le cycle des années et montre l’importance qu’ils ont dans la vie chinoise. Dans Meurtre sur un bateau-de-fleurs il avait déjà expliqué le fonctionnement de la serrure à anneaux et puis les deux jeux d’échecs chinois, le siang-k’i où, comme dans nos échecs à nous (dont il est peut-être un lointain ancêtre), il s’agit de battre le général ennemi, et le wei-k’i, plus stratégique et territorial, ancêtre du jeu de go japonais. Et dans L’énigme du clou chinois il présente le jeu des quatre cartons (un carré, un losange et cinq triangles pour composer des figures) et la boxe chinoise qui est devenue le judo japonais.

Assassins et Poètes sera son dernier roman. Il y a travaillé jusqu’à la fin. C’est la veille de sa dernière hospitalisation, écrit son fils Pieter, qu’il y a mis la dernière main. Le livre paraîtra à titre posthume.

On a d’ailleurs l’impression que van Gulik s’identifie de plus en plus à son juge Ti. Il fait face à la mort en bon confucianiste, continuant son oeuvre jusqu’au bout. Les médecins lui donnent six mois à vivre. En réalité il n’en aura que deux. Il continue à travailler, à l’hôpital comme à la maison. Son médecin raconte qu’il était toujours en train d’écrire. «Il a beaucoup travaillé ces deux mois, et les dernières semaines il se hâtait et bossait comme un fou du matin jusqu’au soir». Il a caché son état véritable à sa famille. Il écrit en secret à un ami américain pour lui proposer les meilleures pièces de sa collection d’art qu’il sait devoir être dispersée et il lui annonce sa mort prochaine. «Cette nouvelle ne m’a pas trop affecté», dit-il, «j’ai eu une vie heureuse et riche, et je n’ai pas de raisons à me plaindre». Carl Barkman dans le dernier chapitre de sa biographie raconte que van Gulik avait un jour déclaré à un ami qu’il aimerait écrire un pendant à sa sexologie chinoise, une étude de la conception chinoise de la mort. Il y a certains poèmes, dit-il à son ami, «qui sont si beaux qu’ils te font courir des frissons dans le dos». Mais quand son ami le revoit encore en 1967 il lui dit: trop tard, je suis trop près maintenant, de la mort. Et Barkman qui avait introduit son dernier chapitre avec un poème chinois un peu narquois traduit par van Gulik:

«Quand je mourrai

Qui me pleurera?

Seuls les corbeaux noirs des montagnes

Viendront me pleurer.

Mais ceux qui descendent des montagnes

Ne me pleureront même pas;

Ils pleureront les offrandes inaccessibles

Posées sur mon autel funèbre»

le conclut avec cet autre (dont il ne donne pas l’origine):

«...Je suis las de la vie,

Je vais somnoler, là-bas dans les montagnes du Sud.

Je pars, ne me demande plus comment ni où,

Car partout et toujours s’étirent les nuages blancs».

Robert van Gulik a bien de la chance (il la mérite d’ailleurs). Il n’y a pas que les corbeaux des montagnes qui le pleureront. Ses amis, ses lecteurs, sa famille d’abord. Son fils aîné, Willem, qui suit la voie de son père en réalisant une splendide étude sur le tatouage au Japon (son histoire, ses techniques, incluant une étude tout à fait originale sur le tatouage aïnou et de nombreux documents photographiques) dédie son essai à son père, mort alors qu’il n’avait que 23 ans: « dédié à la mémoire de mon père dont le décès prématuré, à un moment où j’avais juste commencé à partager ses intérêts d’érudit dans le domaine des études orientales, m’a empêché de profiter de ses connaissances et l’a empêché, lui, de voir la publication de ce livre», voir n° 2339 W. R. van Gulik: Irezumi, the pattern of dermatography in Japan, édit. E. J. Brill, Leiden, 1982.

Annexe

Editions françaises des romans policiers de Robert van Gulik